Un poema de Guillermo Cuadri, «A la ciudad de Minas», toca el asunto: «¡Ya no eres“El pueblo”!/ ¡Ya todos te dicen“La ciudad de Minas”!/ De ciudad, tan solo tienes pretensiones, […]/ Tu alma es de pueblo». Alrededor de 1925, la ciudad-pueblo rondaba los 10 mil habitantes. Como todas las capitales departamentales, desde 1912 tenía un instituto de enseñanza media que permitiría a algunos seguir sus estudios universitarios en Montevideo, como Julio Casas Araújo y Valeriano Magri, participantes del volumen Bajo la misma sombra. Por esos años, comenzaron a erigirse o acondicionarse edificios para actividades culturales: los teatros Lavalleja y Escudero, el Cine Doré, el Club Democrático –donde en 1932 Raúl Morosoli expuso sus pinturas– el Club Minas, la Sociedad Italiana. Además de un puñado de espectáculos que circulaban por diferentes localidades del interior, los días 10 y 11 de mayo de 1925 Juan Parra del Riego recitó sus poemas en el liceo departamental. El 3 de diciembre de 1927 se inauguró la Biblioteca Municipal con una dotación de 800 volúmenes que, según se lamentarán Juan José Morosoli y Santiago Dossetti, demoró en ser aumentada. En contrapartida, la actividad periodística era muy dinámica, y de ella participaron todos los integrantes del grupo que dio lugar a esta antología, al punto que entre 1922 y 1930 se sucedieron –y a menudo convivieron– una treintena de periódicos de distinta factura y orientación política.

No faltaron los espacios de socialización, como el Café Suizo, del que Juan José Morosoli era uno de sus propietarios. Hacia 1921 el carnaval, con troupes y murgas locales, empezó a consolidarse. La conciencia histórica minuana encontró en José Luis Baumgartner a su primer cronista inquieto de temas y asuntos lugareños, historias que recobró parcialmente en Dos amaneceres. Minas pequeñita, la ciudad futura (1928) y Notas y comentarios (1930). Más tarde, Aníbal Barrios Pintos invertiría mucho de su vastísimo trabajo a la historia de la ciudad y la región donde nació, donde hizo sus primeras tareas en el oficio de la escritura.

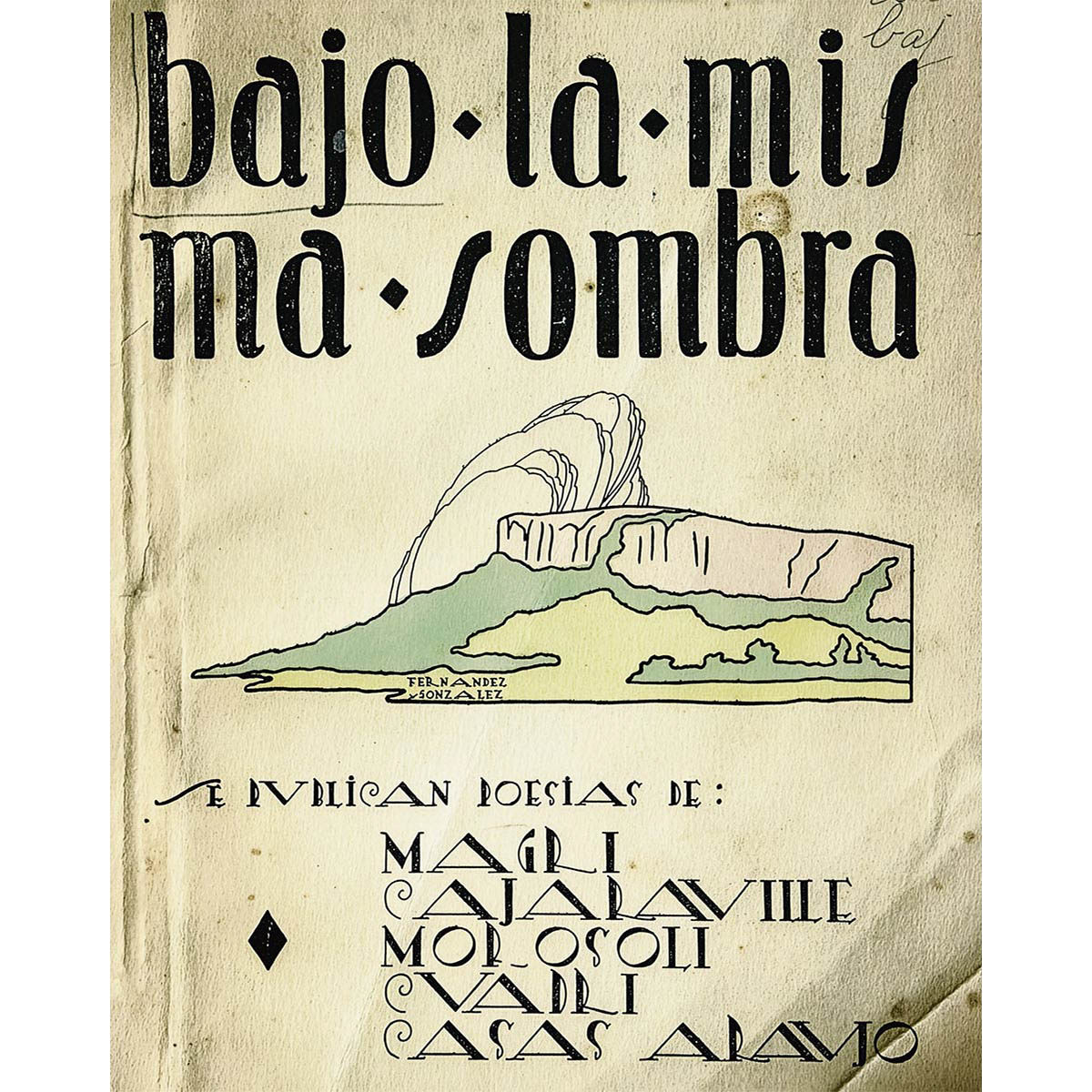

UN LIBRO SINGULAR

Bajo la misma sombra es la autoselección poética de algunos jóvenes (o de jóvenes maduros) originarios de Minas o formados en ese entorno, que carecían de obra antes publicada, fuera de alguna que otra pieza en periódicos locales: José María Cajaraville, Julio Casas Araújo, Guillermo Cuadri (quien usó el seudónimo Santos Garrido), Valeriano Magri y Juan José Morosoli. Esa unión construyó una pequeña fuerza a partir de la metáfora elegida para el título común: la búsqueda de un espacio cordial de encuentro y protección que, como dicen en el prólogo, se proyecta en ellos: «Bajo la misma sombra… bajo el mismo cielo –cielo minuano limitado por los cerros del Verdún, de Lavalleja, del Campanero… y del enorme Arequita […]. Algunas veces nos reunimos en los lugares familiares y nos damos a la hora con una espontánea sencillez de agua».

Este núcleo se codeaba en un espacio urbano pequeño fortalecido por lazos casi familiares, por un común patrón migratorio y hasta por la condición de paisanos de sus padres, quienes habían cruzado montañas, un océano y luego tocaron puerto y atravesaron otro pedazo de tierra hasta encontrar el paisaje serrano que, tal vez, amortiguó la nostalgia del lar perdido. Los apellidos revelan ese origen: Morosoli, Magri, Cuadri. Otros no venían de Italia o del cantón suizo-italiano del Tesino, pero eran inmigrantes: José María Cajaraville había nacido en Galicia, y llegó con sus padres a la edad de 8años a una zona rural próxima a Minas; la familia de Casas Araújo, que provenía de Casupá, se desplazó hacia la capital de Lavalleja cuando el futuro escritor, político y diplomático era apenas niño.

Mientras transcurría el primer apogeo de la literatura uruguaya y americana, mientras las vanguardias sacudían con sus osadías y discusiones el estatuto artístico, publicar un libro en el interior uruguayo podía significar un gesto de iniciación sin eco. No fue así, como lo recordó Dossetti en el prólogo a la única reedición de este libro, aparecida en 1967. Bajo la misma sombra fue reseñado en El Día, entonces el diario de mayor circulación, por Alberto Zum Felde, el crítico rector de momento, por Enrique Rodríguez Fabregat en La Razón y hasta en La Prensa, de Buenos Aires, aunque aquí haya recibido una nota anónima y pequeña.

Seres, situaciones y rincones de esa región serrana se colaron en la primera obra de todos los integrantes del grupo. Esa sombra siguió viva en la futura creación narrativa de Morosoli, en el olvidado pueblo que representó Dossetti en su libro Los Molles (1936) o como telón de fondo en los poemas de Cuadri, así como en algunas piezas análogas de Casas Araújo, Magri y Cajaraville. No obstante, lo que Lauro Ayestarán llamó el prejuicio de lo telúrico podría reducir la potencia de estos textos a la circunstancia minuana y circunscribirlos a una petición de realismo. Durante años, en el territorio de la prosa, Morosoli caminó por el filo de este dilema, del que fue plenamente consciente en sus artículos y conferencias. De las tres zonas del departamento de Lavalleja –que, por cierto, antes se llamó Minas–, la serrana, la agrícola y la ganadera, Morosoli afirmó en uno de esos textos que la primera «es la que nos da fisonomía propia». El origen de esa mitología se ubica en ese libro hoy centenario.