En agosto de 1996, durante dos días, 250 mil personas se reu-nieron en Knebworth, Inglaterra, para asistir a los históricos conciertos de Oasis. Se estima que la demanda de entradas para ambos shows fue de cerca de 2,5 millones. Cifras astronómicas para un fenómeno que por entonces se encontraba exactamente en la cima y a punto de caer. Oasis fue uno de los últimos grandes fenómenos del rock en tiempos en que el género todavía era capaz de impulsar éxodos masivos y conmocionar a la industria musical, un fenómeno surgido desde el asfalto de la clase trabajadora de Manchester y destinado a una trayectoria breve y meteórica. Oasis surgió y se consumió en su propio fuego. El viaje abarcó cinco años y dio lugar a tres álbumes imprescindibles: Definitely Maybe (1994), (What’s the Story) Morning Glory? (1995) y Be Here Now (1997). A aquel subidón le siguió una resaca demasiado extensa que duró una década y produjo otros cuatro discos donde la genialidad se dispersó. Pero ese epílogo algo desabrido nunca pudo opacar del todo la gloria temprana de un rock frente al que resultaba –y resulta– imposible quedar indiferente, con canciones que miraban sin miedo al pasado para reformularlo sobre la base de armonías clásicas –desde los Beatles hasta la progresión del canon Pachelbel en “Don’t Look Back in Anger” o “Whatever”–, y paredes de guitarras y estribillos emotivos. No es casualidad que hoy “Wonderwall” sea ineludible en cualquier ronda de fogón. Las de Oasis son canciones que, aun despojadas de casi todo, con una guitarra y una voz, generan empatía fuerte y directa. Un dato no menor en tiempos en que el rock está anémico y la industria musical se apoya sobre “talentos” diseñados en el estudio y maquillados por sintetizadores y sobreproducción.

Oasis ya es parte de la prehistoria: volver a repasar sus comienzos desde la distancia –explosión digital mediante– lleva a pensar en cierta autenticidad e inmediatez perdidas, como si los grupos populares capaces, si no de innovar, al menos de patear el tablero, pertenecieran casi sin excepción al siglo pasado. Tal vez el exceso de medios para crear y difundir música hoy en día –estudios profesionales al alcance de todos, redes sociales como plataformas gratuitas de promoción global– esté siendo acompañado por una alarmante falta de ideas e impulsos creativos. Un combo mortal: no tener nada para decir aunque se tengan los medios para hacerlo. Antes, los grupos que, como Oasis, trascendían el barrio, lo hacían generalmente porque tenían algo para mostrar y el público estaba aguardando novedades. Hoy la trascendencia se volvió generalizada y el público tiene novedades a cada rato –cientos de bandas indie muy parecidas entre sí, grupos pop adolescentes al por mayor diseñados para gustar–, por lo que ya nadie se sorprende por nada. El gesto desestabilizador del rock quedó domesticado a fines de los años noventa, y Oasis encarna a la perfección esta transformación. Si el comienzo fue un sueño –dos hermanos abandonados por su padre, destinados a trabajar todo el día en una ciudad-puerto secundaria de Inglaterra, que le dicen a su madre que van a volverse ricos algún día y que en pocos meses recorren el mundo–, el final fue una pesadilla a la altura del mito: en agosto de 2009, en París, horas antes de un concierto, con la multitud esperando frente al escenario, después de otra de tantas peleas que ya eran un cliché.

Los conciertos de Kneb-worth en 1996 marcan el punto donde todo empieza y termina. “Esto es historia, aquí y ahora”, decía Noel Gallagher al inicio del segundo concierto. Sabían mejor que nadie que subir más era imposible. Oasis: Supersonic,1 que luego de recorrer el mundo está disponible en Uruguay a través de Netflix, revisa la historia de la banda liderada por los hermanos Gallagher desde los primeros y oscuros ensayos a inicios de los años noventa hasta aquel episodio histórico, cerrando en lo más alto y obviando la decadencia. En el camino repasa el clásico itinerario de sexo, drogas y rock and roll, giras agotadoras, hoteles demolidos, sesiones de grabación, peleas de hermanos –el relato bíblico de Caín y Abel sobrevuela continuamente el filme– y mucha, muchísima arrogancia. Una parte de esta arrogancia corresponde a los personajes que se fueron confeccionando los hermanos Gallagher, y que el documental reafirma con mucho material casero, pero la otra corresponde a un hecho indiscutible: con su irrupción en la escena musical de los años noventa, dominada por el grunge estadounidense, Oasis volvió a poner en la primera plana mundial a la música británica y abonó –aunque musicalmente había pocos paralelismos– la creación de lo que la crítica musical de entonces llamó britpop, junto a bandas tan diversas como The Verve o Blur. En este punto, quizás, el documental queda un poco rengo al cerrarse demasiado sobre la interna de la propia banda –los testimonios son de los Gallagher y algún familiar y productor– y no referirse al contexto musical del momento. La única referencia es al pasar y tiene que ver con el auge de la música electrónica y las pastillas en los noventa, frente a la que Oasis también se movió a contrapelo.

El hecho de obviar la propia decadencia y el contexto musical, sin embargo, resulta consistente con la naturaleza ególatra de sus protagonistas. Todas son imágenes de archivo, collages y testimonios actuales, nadie aparece en pantalla como busto parlante. Supersonic es un documental incompleto a propósito, que muestra sólo una parte del todo y desde un ángulo muy particular, más emocional que biográfico. En ese sentido es como las canciones de la primera época de la banda: un caos que reúne pasado y presente, que parece a punto de colapsar pero que termina encauzado y cumple su cometido. Oasis fue esos primeros años y nada más. Esforzándose en hacerse odiar, los Gallagher se sostienen sin embargo gracias a la fuerza de sus canciones, que no viene de una gran ilustración musical, ni del virtuosismo, ni siquiera de un gran trabajo de equipo sostenido a lo largo del tiempo; viene más bien, y ante todo, de ese mismo autoconvencimiento megalómano. Eso de jugar a ser los Beatles y decir que iban a ser más grandes que ellos al mismo tiempo que les rendían tributo, las peleas mediáticas con Blur, las tapas en los tabloides por escándalos familiares… Oasis se convirtió en una banda grande a pesar de los Gallagher. Todo se fue de las manos desde el principio. El episodio del primer concierto en Estados Unidos entre abusos de metanfetamina confundida con cocaína es revisitado en el documental y da cuenta de lo frágil que fue siempre la situación del grupo.

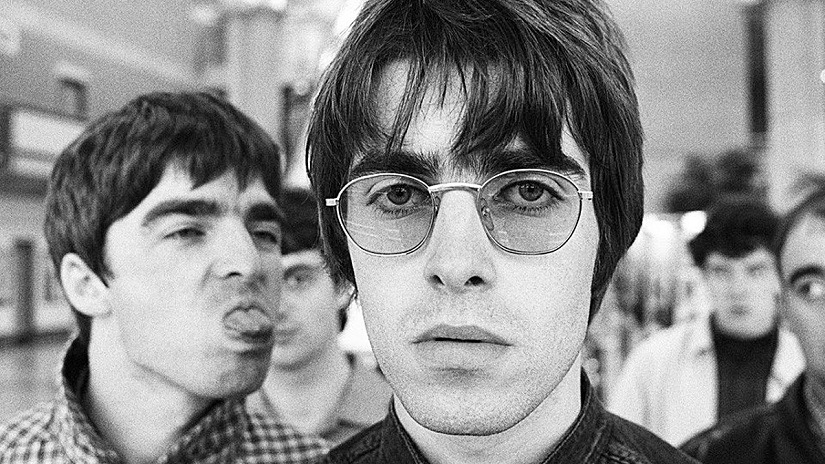

Siempre estuvo claro que era Noel quien dirigía musicalmente todo, y en Supersonic se confirma esta teoría: Noel fue el que se pasó la adolescencia encerrado tocando la guitarra, el que se fogueó como plomo de los Inspiral Carpets, el que llegó con “Live Forever”, el que se pasó horas en el estudio puliendo las canciones mientras su hermano menor se iba al pub a mirar los partidos del Manchester City. Liam, a pesar de todo, a pesar de no haberse interesado en la música sino hasta los 17 años, a pesar de no trabajar mucho en el estudio, llegaba, leía la letra y la cantaba increíblemente bien para asombro de los productores, subía al escenario y actuaba dos horas con las manos agarradas por atrás y lograba ser magnético a su manera. Uno que inventaba las canciones y otro que sabía cómo hacerlas llegar. Incluso en su mecánica disfuncional existieron aciertos: Liam empezó a irse en mitad de los conciertos porque le dolía la garganta y Noel se vio obligado a cantar, dando lugar a muchos hits posteriores que cobrarían protagonismo en su propia voz.

Hoy, dos décadas más tarde, Noel Gallagher es un padre de familia que dirige su nueva banda, los High Flying Birds, como una empresa milimétricamente ordenada y redituable. Liam vive de su marca de ropa y prepara un disco solista después del fracaso de su proyecto Beady Eye. Manchester ya no es lo que era. El Manchester City, que era el equipo pobre de la ciudad, es ahora una superpotencia de capitales petroleros, y los Gallagher tienen sus palcos Vip en el estadio. Pero Oasis sigue congelado en el tiempo, como una de esas buenas historias que es mejor dejar así. Aunque la idea de una reunión queda más perfilada que nunca después de un documental como Supersonic, que recuerda la grandeza de uno de los últimos fenómenos de la era predigital al tiempo que vuelve a posicionar la marca en el aire. Definitivamente, tal vez, pero no ahora.

- Dirigido por Mat Whitecross, con la producción ejecutiva de sus propios protagonistas, Noel y Liam Gallagher.