Pensar una obra en tanto asaltos a un mismo tema. Como armar un ovillo que, libro a libro, busca la manera de escaparse. Esta parece ser la relación que existe entre Pablo Fernández (Montevideo, 1969) y su cuarto y último libro: Primero cortaron los pinos. “Escritor y periodista sieteoficios”, según dice la solapa de esta delicada edición a cargo de Irrupciones Grupo Editor, Fernández se decide nuevamente a escribir acerca del crecimiento personal y de las vicisitudes que apareja ese crecimiento. Con una fortísima carga autobiográfica, el libro se compone de una seguidilla de breves textos narrativos escritos en verso acerca de la niñez. La voz poética rememora su infancia desde un presente adulto a partir de la relación con la casa de verano de sus abuelos en el balneario Salinas. Partes del argumento, e incluso pasajes enteros, son tomados de los libros anteriores de Fernández, configurando así cierta coherencia con su obra anterior: Instamatic 22. Cuentos breves al paso (Trilce, 2005), Ciudad de neutrones (Estuario, 2008) y Granada. Cuentos para leer en el auto (Yaugurú, 2012).

Ante todo, Primero cortaron los pinos ofrece una lectura amena, una expresión despojada de todo elemento que demore la lectura, llegando a ser vertiginosa. Todo el relato se compone con un uso despreocupado del verso libre, prácticamente ausente de ritmo, como si fuese una prosa cortada y repartida a lo largo de la página: “Ómnibus viejos de Copsa/ viejos 7E 10 que salían del control de Arenal Grande/ que era de fierro/ lleno de palomas y gente”. Teniendo en cuenta que el resto de su obra está escrita en prosa, y que aquí Fernández no propone un plan radicalmente distinto al de sus libros anteriores, parece algo arbitraria la elección del verso más allá de un efecto fotográfico en algunas descripciones: “langostas/ mariposas/ cascarudos de todo tipo”. Por momentos se trata de un libro obsesionado con ese paraíso perdido, más preocupado por una denuncia pública hacia la sociedad que ha permitido impunemente la desaparición del mundo ideal, que por reconocer en esta nostalgia hacia la niñez un sentimiento universal y compartible.

Esta voz adulta que atraviesa el libro recordando con una,delicadeza extrema su paraíso perdido opera sin mucha avidez imaginativa con el mundo de afuera. Tampoco muestra preocupación por ahondar en cuestiones psicológicas. La vida, aquí, se vive con los ojos: “Es carnaval/ tengo tres o cuatro años/ las bombitas de agua me provocan un terror visceral/ entro en pánico/ de solo mirarlas”. El intento de pensar qué es la niñez o cómo funcionan los resquicios de la memoria está fuera de juego en los versos del autor. Además, hay un trabajo de sobriedad sustantiva en la representación de las cosas que lleva a que la expresión se mimetice con el ambiente, dándole a la escritura un aire ingenuo e infantil y, en este sentido, la versificación no hace más que reforzar el efecto: “Campeonatos de futbolito/ en el garage/ las tardes de lluvia/ intervalo de vascolet/ con escones”. Este tipo de representación lleva también muchas veces a una ternura casi pastoril, sobre todo en una relación concreta y objetiva con el afuera, en la simplicidad de las cosas: “Íbamos seguido con papá/ a pescar al arroyo Tropa vieja/ yo en el canasto/ papá pedaleando/ en la bici inglesa”.

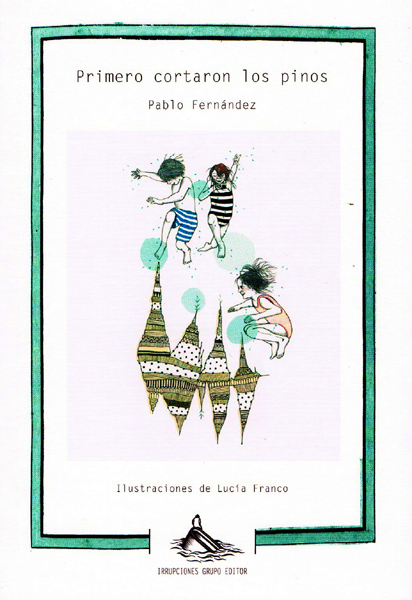

Hay que destacar el diseño de Natalia Valenti y las ilustraciones, a cargo de Lucía Franco. Estas últimas están intercaladas en el texto con precisión en momentos clave del libro; en ellas, el tema de la niñez no pierde en candidez y, por otro lado, gana notoriamente en inventiva. Sus dibujos terminan enriqueciendo o directamente ocupando espacios que la escritura de Fernández se niega a habitar.