La premisa de Westworld es similar a la de Jurassic Park: un parque temático de grandes proporciones ofrece a los visitantes vivir experiencias de primera mano en un mundo que ya no existe. Si en Jurassic Park ese mundo era el de los dinosaurios, en Westworld es el del lejano oeste, con sus correspondientes duelos de pistola, forajidos que se ocultan en las montañas, damas en peligro, cowboys y sheriffs, todos siguiendo un guión dictado por sus programadores. En ambas ficciones el detonante es una falla en el sistema: como el tiranosaurio rex que escapaba de su jaula, los androides aquí comienzan a salirse de sus “narrativas” previstas, a percibir cosas que no deberían haber percibido, a comportarse de maneras demasiado autoconscientes, demasiado humanas. La comparación no es antojadiza: esta serie, creada por Jonathan Nolan y producida por el propio Nolan y J J Abrams, está inspirada en la película homónima de 1973, escrita y dirigida por Michael Crichton, quien también escribió la novela en la que se basó Steven Spielberg para dirigir Jurassic Park (1993). Pero Westworld aparenta una ambición mucho mayor; no es tanto la acción lo que está en juego sino lo que hay detrás de esta acción y la trama especulativa que se va tejiendo ya desde el primer episodio, cuando un gesto –el detalle de las moscas en el capítulo es clave– pone en marcha lo que parece ser una suerte de rebelión de conciencia por parte de los anfitriones del parque.

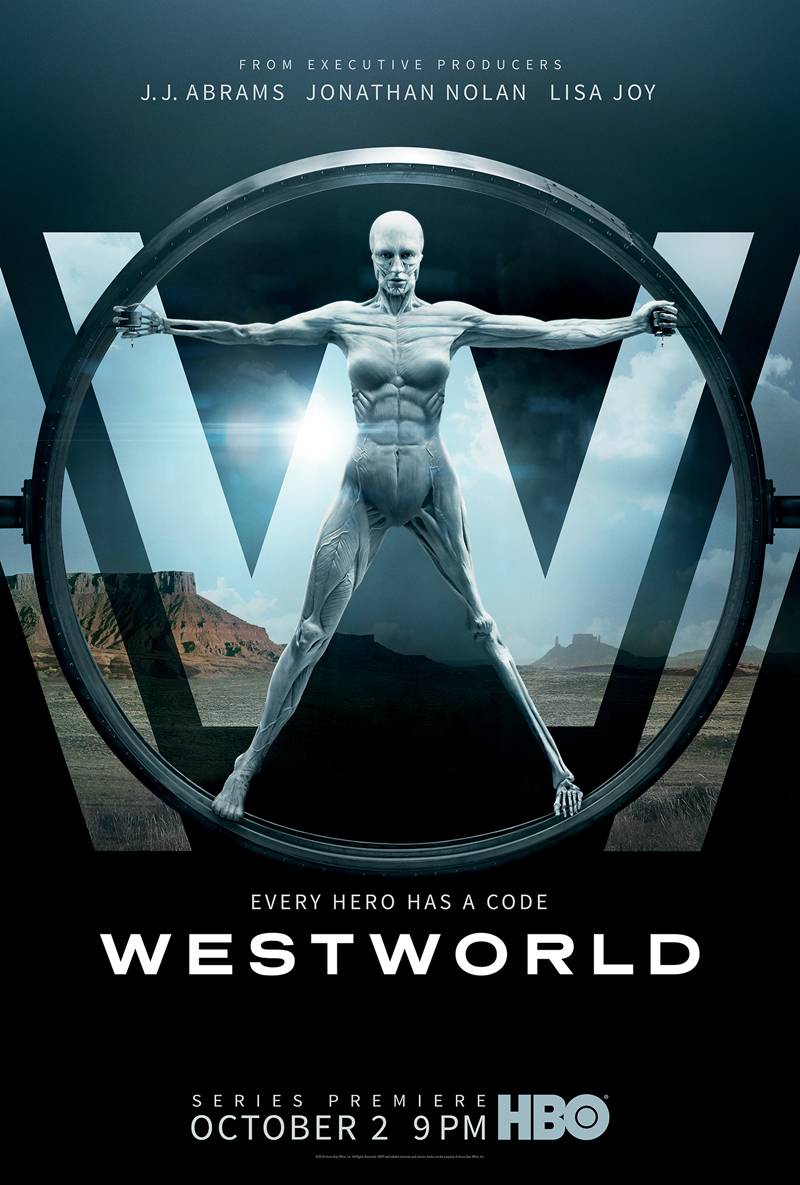

Estamos ante un típico exponente de la industria actual: no presenta ideas nuevas y su eventual éxito parece radicar más que nada en la forma en que logre combinar sus tópicos, en su gran mayoría ya transitados tanto en cine como en televisión. Los temas y cuestionamientos de la serie –la autonomía de los individuos, la vida dirigida por algo superior, el avance científico y sus consecuencias– están además muy a la vista y reforzados por parlamentos explicativos; es decir, se asume que no son novedosos en sí mismos. La propuesta –con la que Hbo pretende perfilar un posible sucesor de Game of Thrones, su caballo de batalla desde hace un lustro– no sorprende pero llama la atención, sobre todo por la acumulación de referencias. La mano de Nolan se nota más que nada en el guión, en el que repite temas y dispositivos empleados en las películas dirigidas por su hermano, una narrativa fraccionada y en loop que ya empleó en Memento (2001) o la temática del sueño, crucial en El origen (2010). Pero lo que más llama la atención desde el principio es la dualidad de Westworld, a un tiempo western y ciencia ficción, oscilando entre ambas estéticas y narrativas. A su manera esquizofrénica, la serie es una metáfora contundente de la posmodernidad, en que el cine directo y terrenal de John Ford y Howard Hawks acaba por tocarse con el especulativo y futurista de Ridley Scott y las hermanas Wachowski. Habrá que esperar para ver qué producto resulta de semejante combinación de factores. En lo narrativo, ambas líneas se entrelazan fluidamente, al menos en el primer episodio. Por un lado, está la historia eternamente repetida del pueblo del oeste, donde Dolores (Evan Rachel Wood) sale de su casa por la mañana, saluda a su padre prometiendo volver antes del anochecer, llega al pueblo, se encuentra con su amado Teddy (James Mardsen) y luego empieza a ver cómo todo se complica hacia la noche. Teddy, por su parte, llega al pueblo en tren cada día como si fuera la primera vez, se baja y camina por la calle, ve cómo el sheriff habla del forajido más buscado, entra a una whiskería y, justo después del primer trago y de rehusar la invitación de una de las mujeres, ve a Dolores cruzando la calle. Esa es una de las tantas narrativas que discurren en paralelo y que el espectador irá experimentando con el correr de los episodios: todo parte del mismo lugar pero es intervenido por los visitantes, que van alterando los sucesos. Cada personaje vive a la manera de Bill Murray en Groundhog Day. Por otro lado, la serie presenta la línea argumental de los programadores y creadores, encabezados por Jeffrey Wright y Anthony Hopkins. El escenario polvoriento contrasta con los asépticos salones donde estos científicos discuten si volver a sus androides más conscientes o limitados, les corrigen fallas, y les preguntan si saben dónde están y si alguna vez dudaron de su entorno. El personaje de Hopkins es como un Victor Frankenstein futurista fascinado por su propia creación, y desata el lado más cuestionador de la serie. El espectador, que asiste a esta puesta en abismo de un mundo dentro de otro mundo, se pregunta algo muy parecido a lo que ya se preguntó con The Truman Show, Matrix o las historias de Philip K Dick, aunque con una nueva formulación.