EL PÁRAMO DESOLADO

Hace siete días que, sin darme cuenta, hago la misma operación que el Flaco Vila me contó hace años, en alguna de las infinitas conversaciones de las que surgió Páramo Beach: lo invoco mentalmente para hacer lo que haría él en esta situación. Le pregunto cómo seguir andando por este páramo1–ahora sombrío– que él, a fuerza de metáforas, había convertido casi en un vergel.

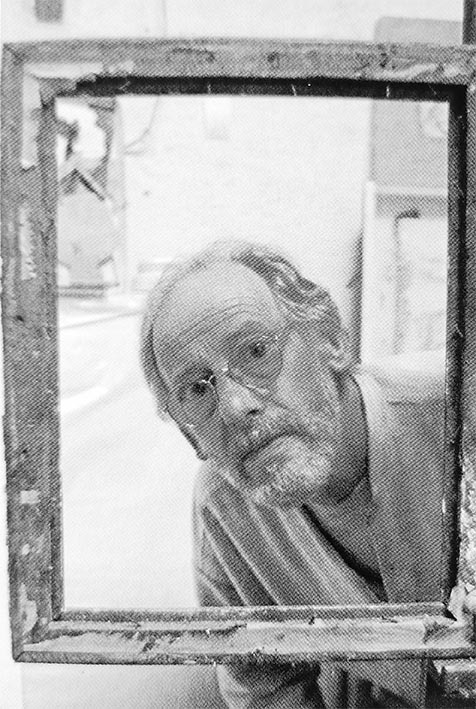

Hoy, como todas las mañanas desde el 20 de agosto, lo llamé al Flaco internamente para conversar y, en respuesta, emergió un recuerdo: estábamos en su taller, ese cilindro austero y medio mágico que había sido del escultor Yepes, y del que él levantó campamento hace casi tres años. Me contó un «truco» –no estoy segura si era de los que había adoptado para sobrevivir durante los seis años y medio que pasó en la cárcel, como preso político– al que recurría para decidir cómo comportarse en situaciones difíciles. Se trataba de pensar qué haría en esa circunstancia un/a vecino/a del barrio de su infancia o alguna persona amiga que fuera para él un modelo de bondad, justicia, moral, o alguna otra virtud, y se comportaba como suponía que esa persona lo haría. No le pedía consejo ni ayuda, sino que incorporaba a esa persona que, según él, encarnaba la virtud necesaria para el momento. Después, y volvía a ser él mismo: ya ligero y libre de volver a ser el Flaco.

Lo más interesante de todo era que se preciaba, no de sus virtudes, sino de tener buenos «asesores». Así que yo, ahora, me siento una privilegiada: tengo entre mis asesores al Flacovila –como lo llamaba a veces, para enfatizar la cercanía, como si esas palabras juntas fueran un nombre.

LO DE FLACO Y FLACA

Lo conocí personalmente alrededor del 98, ya cautivada por su obra y su aura.

En la primera conversación, entre chistes, dichos camperos y tangueros y silencios, con su tono deflacionario, el Flaco Vila creó más metáforas, más espesor y sentidos que muchos creadores y pensadores, y más que los intrincados ensayos académicos que yo consumía y de los que ya me había empezado a hartar.

Me parece que me tomé el atrevimiento de llamarlo Flaco desde el principio simplemente porque él me bautizó Flaca y era lindo jugar a ser iguales. Era su juego, aunque todas y todos sabíamos que no era así. El Flaco Vila era requeteúnico.

Con el tiempo, con más confianza y cariño arraigados, lo de Flaco y Flaca se volvió nuestro ritual de saludo: los primeros minutos de cada encuentro transcurrían discutiendo sobre quién se parecía más a un piolín o quién desaparecería primero… Nunca se me ocurrió pensar que sería él.

Lo primero que sentí cuando supe que se había ido fue el abrazo que nos dimos al despedirnos en marzo, en mi última visita a Uruguay, y recordé oírlo decir, con su voz ya un poco afónica y también convertida en un hilo: «Chau, Flaca, no desaparezcas». Triste humor.

LA FERTILIDAD DE LA CONTRADICCIÓN

El mundo del Flaco Vila era un territorio donde la contradicción, que en otros lugares y personalidades genera tensión o al menos incomodidad, era una materia prima valiosa, porque le permitía generar ese tercer valor de verdad de las lógicas polivalentes –ni verdadero, ni falso–. En él se verificaba una convivencia pacífica y estable de ideas, sensaciones y elementos opuestos que, tarde o temprano, creaban una nueva síntesis, una nueva metáfora, a veces espontánea.

Toda su existencia y su obra muestran una coherencia inquebrantable y un genial equilibrio entre fragilidad y solidez, permanencia y volatilidad, melancolía y nostalgia, y pura presencia. Se dedicaba a rescatar, de la calle y del olvido, objetos y fragmentos insignificantes. Construía un mundo de piolines, palillos, papelitos, pedazos de vidrio, clavos, agua, fotocopias viejas de fotos, y otras cosas que cada vez cuentan menos en un mundo en el que, si se rompe la perilla del lavarropa, te dicen: «Mejor tírelo, le sale más barato uno nuevo que el repuesto».

Todo mínimo y perecedero, todo en base a restos –está ese título de exposición, «Sobras de arte»–que su mirada amorosa, juguetona, inteligente y nostálgica resignificaba y le permitía componer con la libertad y la aparente ligereza que lo caracterizaban.

LA AUSTERIDAD Y LA MEMORIA

Con una constancia y un compromiso férreos, el Flaco se propuso mantener la memoria de lo nimio, crear con lo mínimo, rescatar del anonimato a quienes no vemos. Hizo de la austeridad y el rescate de los/as invisibles una misión inquebrantable, que no solo le dio sentido y poesía a toda su obra, sino que además fue central en su forma de estar en este mundo que llamó el Páramo.

Hablaba de muchas cosas que podrían parecer de Perogrullo, pero no lo eran porque su ethos era intachable y jamás se volvió literal ni utilizó la metáfora como artificio. Lo cito, porque es quien mejor habla de su propia obra: «Cuando yo tomo algo del suelo –porque siempre voy buscando cosas en la calle– y lo coloco en una superficie, estoy asumiendo en forma absolutamente estúpida la defensa de todo ese compacto social que conocí y cuyos nombres recuerdo, igual que recuerdo cosas que me dijeron, las cosas que les dije, todo eso. Ellos no están en ningún lado y yo, en forma absolutamente arbitraria, supongo que la medida de sus vidas y esa brutal inocencia con la que procesaron sus vidas están metidas en esos objetos destruidos que ya no sirven para nada, que yo reivindico y que coloco en mis obras que, paradójicamente, a veces están en alguna colección privada, o en un museo. No es que yo esté haciendo una apología de la pobreza. Estoy haciendo una apología de la gente que desaparece y no le asignamos el derecho a permanecer después de su existencia. También estoy reivindicando que muchas de las cosas que se terminan siguen existiendo, a pesar de haber finalizado su ciclo, a pesar de que no se ven».22

EL CIELITO COMO METÁFORA FINAL

Ahora, la memoria que tenemos que reivindicar es la del Flaco. Porque, además de todo lo que significa su obra,

él mismo era un ser entrañable, que encarnaba una versión bella, nostálgica y poética de Montevideo entre 1950 y 2020. A pesar de la melancolía, de los recuerdos terribles de la prisión, la dictadura, la tortura, el exilio –y de que afirmaba vivir entre dos luces, porque siempre lo había acompañado la buena suerte igual que la mala–, el Flaco había elegido la luz. Una luz tenue pero prístina. Y bajo esa luz vivió y creó, hasta que cerró el taller, a fines de 2022.

Después se instaló en su casa a contemplar y esperar. En el taller cilíndrico de la calle Grito de Gloria, se sentaba con el mate en una silla de playa (en invierno usaba un almohadón) y miraba alguna de sus obras en construcción o en remodelación. Al final, ya en su casa, tal vez contemplaba el Cielito y se preguntaba cómo sería su metáfora final y cómo se vería el Páramo desde allí.

Un amigo me dijo que el Flaco esperó el final como un samurái; yo lo veo más bien como un demiurgo que ha terminado de moldear su obra –el Páramo– y que entonces puede asistir, sin prisa, a su propia transubstanciación.