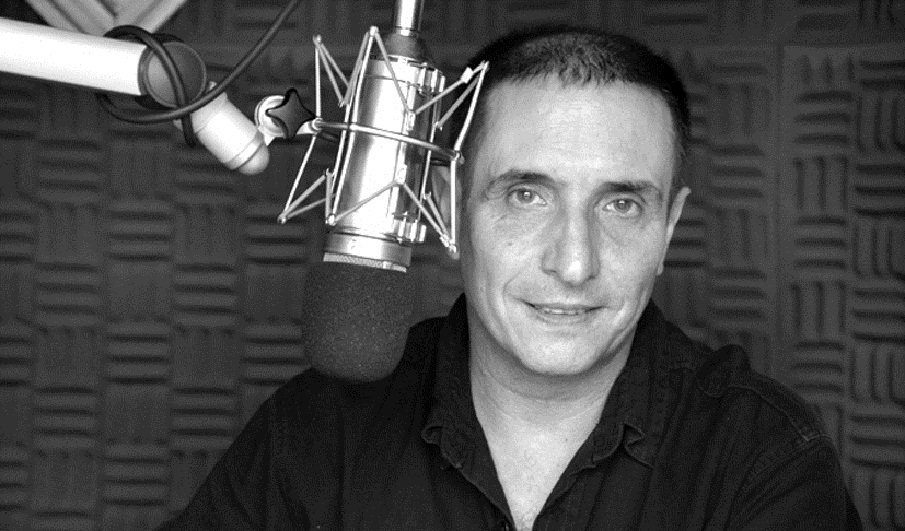

—¿Origen más remoto de tu afición a la radio? —A los 8 años tuve sarampión y en la cama jugaba con una radio a buscar canciones que anotaba en un papelito, era un ranking propio. Y en los desayunos compartidos con mi padre empezaba a leer el diario por atrás, deportes, historietas, hasta que un día incorporé titulares. —¿Algún locutor señaló el camino? —Dos, Víctor Hugo Morales en periodismo deportivo, con el programa Hora 25 de los deportes, en radio Oriental, y Ruben Castillo con Un hombre y su música, que iba de 21 o 22 a las 0 horas, en radio Sarandí. —Extensión, hoy, inconcebible. —Claro. —Pero la sostenías. —Sí, y aprendí mucho de música con Ruben. Tenía una cultura musical, y una cabeza, irrepetibles, combinaba Beatles con Piazzolla y Serrat, canto popular con Dylan. Le han hecho ho...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.

Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

¿Ya sos suscriptor? Logueate