—Escribiste uno de los libros pioneros sobre la Operación Cóndor. Volvamos al principio: ¿qué fue y cómo se gestó esta operación?

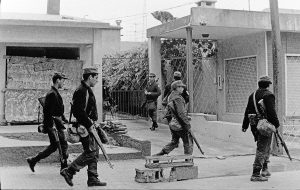

—La Operación Cóndor fue un sistema contrasubversivo encubierto desarrollado en Sudamérica durante la Guerra Fría. Fue un programa organizado por seis países de la región con la colaboración de Estados Unidos y se ajustó a la doctrina y estrategia contrainsurgente mediante un programa de caza y muerte y de guerra irregular. Los socios de la operación –los regímenes militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, con Ecuador y Perú que se sumaron en 1978– desarrollaron una organización transnacional secreta para eliminar a los exiliados llamados subversivos, que habían huido de la represión en sus propios países. Washington prestó aportes técnicos, de inteligencia, de entrenamiento y de financiamiento, pero siempre de una manera en que «la mano» no apareciera.

Es clave revisar el contexto político. En América Latina, la época de la posguerra, en especial desde los cincuenta, fue un tiempo de despertar social y movilización política. Millones de latinoamericanos vivían en condiciones de desigualdad socioeconómica, pobreza, privaciones, falta de democracia, autoritarismo, y muchos comenzaron a demandar sus derechos en los años cincuenta y sesenta. En Asia y en África había muchas luchas anticoloniales. Había una nueva visión de una sociedad más justa en todo el mundo. Estas nuevas fuerzas populares, inspiradas por la visión de justicia social y, después de 1959, por la revolución cubana, lucharon para terminar con generaciones de exclusión social y política. Movimientos sociales surgieron y nuevos líderes, como Jacobo Árbenz en Guatemala [electo en 1950], João Goulart en Brasil [electo en 1961] y Salvador Allende en Chile [electo en 1970], tomaron acciones para construir un orden político y socioeconómico más igualitario; los tres fueron derrocados en golpes militares respaldados por Estados Unidos. Ante la movilización social en la región, las élites dominantes estadounidenses, que temían «otra Cuba», empezaron a clasificar a grandes sectores de estas sociedades como subversivos reales o potenciales.

Los países involucrados compartían un feroz anticomunismo –elemento clave de las doctrinas de seguridad nacional– y utilizaron prácticas extralegales y atroces, como la tortura, la desaparición y el asesinato. Es decir, utilizaron sistemáticamente el terror de Estado. Con la Operación Cóndor se extendió este sistema de terror más allá de las fronteras. Si bien la violencia estatal no era nueva en Latinoamérica, este sistema transfronterizo y coordinado no tenía precedentes en la región. Poderosos sectores de la extrema derecha, militares y civiles compartían una visión extremista de los peligros de la amenaza subversiva y del enemigo interno y abrazaban métodos crueles y extremistas. Cualquier método aberrante fue considerado justificado, hasta patriótico. Los escuadrones de la Operación Cóndor que cruzaban las fronteras representaban un temible nuevo fenómeno en América Latina, una fuerza de ataque supranacional. A través de la operación se inició una ola de violencia y terror transnacional contra los exiliados políticos que se extendió hasta Europa y Estados Unidos, socavando los conceptos tradicionales de soberanía y asilo.

—¿Cómo funcionaba concretamente?

—El sistema contaba con tres niveles: intercambio de información de inteligencia y coordinación de la vigilancia política de disidentes; acciones encubiertas transfronterizas de captura y asesinato, y por último, de manera más secreta, capacidad para ejecutar asesinatos de alto nivel, lo que se denominó Fase III. En abril de 2019 se conoció un elemento nuevo en esta tercera categoría: la formación de Teseo, una unidad ultrasecreta para asesinar a exiliados en Europa.

Durante mis investigaciones determiné seis características de la Operación Cóndor: 1) se especializó en operaciones transfronterizas y extranjeras contra exiliados; 2) empleó equipos con integrantes de diferentes países que colaboraron en conjunto para secuestrar, torturar e interrogar a las personas; 3) atacó con precisión a los disidentes y oponentes políticos con el objetivo de desmantelar las organizaciones populares (algunas guerrilleras) y líderes actuales o potenciales; 4) montó una estructura paraestatal para esconder el rol de los Estados y conseguir la impunidad, que incluyó fuerzas parapoliciales y paramilitares, protegidas y dirigidas por el Estado, con acceso a una vasta infraestructura en la sombra, como prisiones secretas, flotas de coches sin placas, aeronaves no registradas, cementerios no oficiales, sistemas de comunicaciones seguras y otras estructuras paralelas financiadas con presupuestos negros del Estado; 5) tenía tecnología avanzada –por ejemplo, computadoras y máquinas de criptografía– proporcionada por la CIA y por Brasil, y acceso a importantes recursos nacionales e internacionales, incluidos entrenamiento y armamento, y 6) utilizó sindicatos criminales y organizaciones o redes extremistas para llevar a cabo algunas de sus operaciones, especialmente asesinatos, como los escuadrones de la muerte Triple A y Milicia, en Argentina, y los cubanos anti Fidel Castro, en Estados Unidos.

—Respecto al intercambio sostenido de información de inteligencia, ¿qué hizo diferente al Cóndor de otros mecanismos anteriores o de entramados regionales previos?

—Hubo vínculos y enlaces oficiales de seguridad entre los países antes, pero nunca un sistema multinacional de fuerzas anticomunistas que colaboraran sin leyes, borrando las fronteras, con métodos aberrantes y con total impunidad. Por ejemplo, un documento desclasificado de la CIA sobre el Cóndor dice: «Existe una larga historia de esfuerzos bilaterales para controlar la subversión en los países del Cono Sur. Sin embargo, el enfoque regional que finalmente se formalizó en Cóndor aparentemente fue refrendado a principios de 1974, cuando funcionarios de seguridad de todos los países miembros, excepto Brasil, acordaron establecer canales de enlace y facilitar el traslado de agentes de seguridad en misiones gubernamentales de un país a otro».1 Este informe, que incluye información falsa, dice que los comandos del Cóndor estaban persiguiendo no solo a guerrilleros, sino también a gente de la Iglesia católica, de Amnistía Internacional, de grupos de derechos humanos y solidaridad, a activistas o legisladores uruguayos, como Hugo Cores y Wilson Ferreira.

Hubo una reunión clave, en febrero de 1974 en Buenos Aires: el Primer Seminario de la Policía en la Lucha Anti-Subversiva en el Cono Sur, que juntó a altos jefes militares y de las policías de cinco futuros países del Cóndor para coordinar operaciones conjuntas contra subversivosen todos sus países y organizar una colaboración más profunda de las fuerzas de seguridad.

Las evidencias me han convencido de que el prototipo del Cóndor ya estaba funcionando, sin nombre de código ni una estructura institucionalizada, mucho antes de la bien conocida reunión en Santiago, en noviembre de 1975: la Primera Reunión Interamericana de Trabajo de Inteligencia Nacional. Le llamo a esto el prototipo del Cóndor, porque estaba operando ya para secuestrar, torturar y matar a los exiliados, la esencia de la operación. El prototipo fue institucionalizado en 1975 y su nivel de sofisticación aumentó, con nueva tecnología, comunicación y enlaces oficiales.

Ya había coordinación entre fuerzas de Brasil, Argentina y Estados Unidos, en Uruguay, en el 70 y el 71. Después de los golpes en Uruguay y Chile en 1973, el prototipo actuó más intensamente, con actos terroristas en varios países. Solo algunos ejemplos: agentes del Serviço Nacional de Informaçõesde Brasil estaban presentes en Chile para vigilar a los exiliados brasileños en 1973 y torturaron a ciudadanos de ese país en el Estadio Nacional después del golpe. Hubo operaciones represivas y asesinatos transnacionales en 1974, como los asesinatos de los chilenos Carlos Prats y Sofía Cuthbert en Buenos Aires, el secuestro del uruguayo Antonio Viana, también en Buenos Aires, y los uruguayos fusilados de Soca, que habían sido transferidos de Argentina a Uruguay. En 1975 el democratacristiano chileno Bernardo Leighton y su esposa, Ana Fresno, sufrieron un atentado en Roma organizado por agentes del Cóndor junto con fascistas italianos. En 1975 fue secuestrado el chileno izquierdista Jorge Fuentes Alarcón en Paraguay; la Comisión Rettig de Chile informó que su captura fue una operación conjunta de los servicios de inteligencia argentinos, la Policía paraguaya y la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que informó a Chile sobre los resultados del interrogatorio de Fuentes mientras el FBI buscaba vínculos en Estados Unidos.

Los escuadrones de la operación actuaron con base en un acuerdo no escrito o, como dijo Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena, bajo «acuerdos de caballeros». Después del encuentro de 1975 hubo una ola horrorosa de desapariciones y múltiples asesinatos de líderes democráticos, como el exministro chileno Orlando Letelier con su colega Ronni Moffitt, en Washington, el expresidente boliviano Juan José Torres y los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, en Buenos Aires.

—Parte de la historiografía ha matizado el rol hegemónico de Estados Unidos. Parece difícil cuestionar su responsabilidad y relevancia para el caso del Cóndor…

—Hay evidencias de que la operación nació y funcionó dentro del sistema interamericano de seguridad. Washington había comenzado a promover la colaboración anticomunista entre las fuerzas militares del continente americano después de la Segunda Guerra Mundial mediante organizaciones tales como la Escuela del Ejército de los Estados Unidos en el Caribe, creada en 1946 y después denominada Escuela de las Américas, y acuerdos tales como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, que proclamó el concepto de defensa hemisférica. Otras instituciones que integraron a los ejércitos del continente fueron la Junta Interamericana de Defensa y las Conferencias de Ejércitos Americanos. Estas últimas fueron iniciadas por comandantes estadounidenses en 1960 para fusionar a las fuerzas militares de la región en el combate contra «la subversión». Eran intentos importantes de Estados Unidos para unificar las fuerzas militares, policiales y de inteligencia en procura de ampliar su influencia en la región y convertirlas en una enorme fuerza anticomunista.

Ya en la década del 60 los comandantes de los ejércitos, en reuniones secretas de las Conferencias de Ejércitos Americanos –un vehículo clave de la lucha anticomunista–, resolvieron crear una doctrina continental para combatir la agresión comunista, intercambiar información de inteligencia sobre presuntos subversivos, establecer un comité interamericano de inteligencia permanente con sede en la zona del canal de Panamá, establecer escuelas de inteligencia en todos los países, crear una red de telecomunicaciones cifrada entre todos los ejércitos y capacitarlos en estrategias de contrasubversión, contrarrevolución y seguridad interna. En 1966, en la conferencia de Buenos Aires, el dictador argentino Juan Carlos Onganía propuso la idea de establecer una fuerza contrasubversiva interamericana. Brasil ya estaba entrenando oficiales de los futuros países del Cóndor –en tres bases militares– en guerra contrasubversiva, interrogación y métodos de represión, mientras vigilaba a brasileños exiliados en Chile, Uruguay y Argentina.

Estos acuerdos e instituciones interamericanos fueron la matriz de contrainsurgencia de la que surgió la Operación Cóndor en la década del 70. Es decir, Cóndor no surgió de la nada en 1975. Fue un elemento ultrasecreto del régimen contrainsurgente en el continente americano que tiene sus raíces en los años sesenta.

—¿Cómo llegaste al tema, qué desafíos metodológicos implicó escribir una historia transnacional y multisituada que emplea una variada gama de documentos de archivo y qué desafíos quedan por superar?

—En 1992 yo estaba en Buenos Aires investigando el rol de los militares durante la difícil transición de la dictadura militar argentina. Ese año el educador paraguayo Martín Almada –sobreviviente del Cóndor– descubrió los archivos de la Policía paraguaya, con miles de documentos con evidencias del sistema transfronterizo. De inmediato reconocí la importancia de eso y quería investigar los archivos. Después de terminar mi libro sobre Argentina me centré en el Cóndor. Estudié los Archivos del Terror en Asunción en 1996, y gradualmente investigué otros archivos en Argentina, Brasil, Chile, Honduras y Uruguay. Entrevisté a muchos sobrevivientes, analistas y algunos represores. Un año después de que Pinochet fuera arrestado, en 1998, el presidente estadounidense Bill Clinton ordenó la desclasificación de miles de documentos relacionados con su caso. Ahí también surgió mucha información sobre la operación y me dediqué intensamente a su estudio.

Escribir sobre operaciones encubiertas está plagado de peligros metodológicos y decisiones complejas. La primera reside en el problema inherente de documentar dichas operaciones, diseñadas para ser negadas de forma plausible y esconder a sus patrocinadores. Un elemento clave de la contrainsurgencia son las operaciones psicológicas, que emplean propaganda y desinformación para confundir y tergiversar de manera deliberada la realidad, para encubrir a los responsables. Además, los documentos desclasificados son muy útiles, pero hay que usarlos con cautela y un sentido crítico, y complementarlos con entrevistas y fuentes de investigación independiente. Los documentos de cualquier Estado pueden tener sesgos. A veces el agente del Estado quiere influir en la política, minimizar algo relacionado con los derechos humanos o representar falsamente los eventos históricos. Los documentos pueden ser imprecisos, engañosos o estar manipulados. Muchos de la CIA, por ejemplo, hablaron del Cóndor en lenguaje muy blando: por ejemplo, como «el movimiento de oficiales entre países» o como «cooperación antiterrorista», sin denotar los métodos extrajudiciales y atroces contra civiles. Las partes tachadas de los documentos desclasificados, a la vez, pueden cambiar el sentido del documento. Las entrevistas también conllevan problemas, porque no se pueden aceptar sin verificar los relatos de personas con conocimiento.

Quien investiga tiene que usar su juicio, experiencia y sabiduría y triangular varias fuentes para entender los hechos. Como profesora universitaria tenía una ayuda financiera modesta de mi universidad y otras becas, pero es difícil hacer estudios de este tipo para investigadores sin recursos abundantes. En este sentido, los Estados podrían hacer mucho más para abrir los archivos de las fuerzas de seguridad y de inteligencia. Esto sería sumamente importante para los familiares y sobrevivientes y para la causa de los derechos humanos, tanto como para los historiadores.

- «Paper Prepared in the Central Intelligence Agency. Subject: Counterterrorism in the Southern Cone», Office of the Historian, 9 de mayo de 1977. Énfasis de la entrevistada. ↩︎