“—No lo puedo evitar, si ellos quieren escribir sobre mí…

—Bueno, podría haber ayudado que no les hubieras dado lo que ellos querían…

—Carácter y emoción.

—Inestabilidad y drama.

—Bueno, por lo menos yo les doy algo.

—Yo les doy silencio.

—El silencio es nada.”

Diálogo entre la princesa Margarita y su hermana, Elizabeth, reina de Inglaterra. The Crown, episodio “Pride and joy”.

Durante gran parte del siglo XX el cine y la televisión se encargaron de retratar distintas etapas de la vida de la monarquía británica, y eso es muy parecido a hurgar en su historia misma, porque los nacidos en esas islas europeas soportan sobre sus cabezas una herencia de 11 siglos de coronaciones. La punta de la madeja de ese antiquísimo linaje se sitúa en el período anglosajón, o incluso más atrás, cuando arreciaban las disputas tribales en la Britania posromana. Pero es en el siglo X que los distintos reinos de Inglaterra se amalgaman en uno solo, después de años de violentas disputas con los clanes vikingos.

Sin embargo, no son sólo los británicos de a pie quienes han tenido que convivir con la tradición monárquica (o sufrir el efecto de sus designios y de su gasto público), sino los propios integrantes de las familias reales, a menudo hostigados por la pesada carga de los genes, la sangre y los vaivenes de los siglos. “Vas a encabezar la monarquía más antigua de la historia”, le endilgan sin miramientos a una veinteañera Isabel Windsor en la magistral The Crown.1 La joven reina es interpretada por una Claire Foy que, desde sus aguados ojos claros, trasmite una angustia muda, resignada, contenida. Contención. He ahí el mandato de la monarquía moderna y constitucional, pero que a la vez es incapaz de desprenderse de los ritos ancestrales, trasmitidos de generación en generación, como un corsé ineludible que los herederos comenzarán a internalizar desde muy chiquitos. Y no sólo por la presión de la familia, los lores y la Iglesia Anglicana, sino por los jefes de protocolo, secretarios y hasta por la servidumbre (todos ellos invisibles tejedores de la microfísica de ese poder genético, hoy despojado de la carga absolutista y bélica, pero asfixiado bajo el peso de la tradición y el deber ser).

Es quizás ese punto de vista algo endogámico, el de la obligada convivencia entre los miembros de la corte, el que ha ocupado la pluma de los guionistas más recientes de la producción televisiva, ya sea de la Bbc como de las cadenas privadas. Los autores han optado por hacer énfasis en distintos ejes narrativos, centrándose en el clásico líder personalista y tiránico; en un convidado de piedra proveniente del despreciado mundo del comercio, o bien sobre una familia entera que debe ir llevando a un primer ministro mucho más poderoso y a todo su flemático gabinete. Los ejemplos abundan, y los servicios de streaming ofrecen profusa ficción histórica dedicada al trono de Reino Unido. Incluso, al influjo de cierta relectura feminista, proliferan los abordajes de reinas y princesas, presentadas, en ocasiones, con una imaginería algo idealizada que parece combinar a la heroína folletinesca con la amazona guerrera; a los ejemplos de más abajo podrían agregarse The White Queen (situada en medio de la Guerra de las Dos Rosas), The Young Victory (los primeros años de la reina Victoria) y hasta la satírica The Royals, sobre una familia real ficticia en la Londres contemporánea, pero los resultados han sido irregulares, y es The Crown la que alcanza notables niveles de calidad.

LOS TUDOR. La vida del absolutista Enrique VIII, heredero de la dinastía triunfante en la Guerra de las Dos Rosas, ha sido de las más filmadas por la ficción anglosajona. Es una obviedad que su demencial carrera por tener un hijo varón, y su serie de seis esposas, le otorgan a la historia el morbo necesario para incurrir en el culebrón (aunque reyes y princesas son desde siempre carne de folletín). Más allá de la fama proporcionada por la alta rotación en los calabozos de la Torre de Londres, como se sabe, esa obsesión de Henry por el varoncito –que no se le puede achacar sólo al monarca, sino a los fundamentos del sistema– marcó el quiebre de la relación entre la corona británica y la Iglesia Católica, y un punto de inflexión en la expansión del protestantismo en Europa.

Se estima que Enrique VIII fue representado en cine y tevé por lo menos unas 40 veces (entre ellas por Charles Laughton –dos veces–, Richard Burton y Keith Mitchell, y más recientemente por Jonathan Rhys Meyers, Eric Bana y Damian Lewis). Precisamente en The Tudors2 es el talentoso británico Rhys Meyers quien lo encarna con toda su egolatría, lujuria y crueldad. Si bien Rhys logra algún destaque, la interpretación queda muchas veces restringida a esos aspectos más cruentos e irascibles, sin otros matices que podrían enriquecer al personaje.

Las primeras temporadas tienen un pulso más seguro, pero luego el guión parece embelesarse con las escenas de ejecuciones y torturas propias de los tiempos de la Inquisición, como preparando al televidente para que apueste por el método elegido para el suplicio del próximo católico o la ejecución de la próxima mujer. La serie queda atrapada en los delirios megalómanos del monarca y sus proezas amatorias con las distintas candidatas al lecho real, sin explorar con mayor densidad el contexto histórico y la trama política de tan turbulento reinado (sin perjuicio de las ricas escenas en las que aparece el cardenal Wolsey, a cargo del solvente irlandés Sam Neill). El producto también explota durante varias temporadas, como en tantas otras ficciones, el personaje ya algo manido de Ana Bolena, ambiciosa consorte que en sus mil días de reinado concitó indudables méritos para el destaque, pero que una vez más deja relegadas a otras de las cónyuges más tardías. De entre las esposas, quizás la performance más lograda es la de la primera, la sufrida católica Catalina de Aragón. La reina española, por ser mayor que su esposo y por su condición, es quien más padece los desplantes y los ataques de ira del desmedido Enrique, y en Los Tudor lleva el sutil registro de Maria Doyle Kennedy. Curiosamente, el monarca que escuchó tantas veces la indeseada respuesta de las parteras sería el progenitor de la futura Elizabeth I, una mujer que llevaría a Inglaterra a la llamada Edad de Oro tras 44 años de reinado.

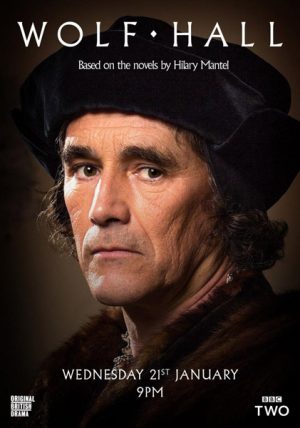

WOLF HALL. El punto de vista es el que le da ese toque especial a esta serie tan Bbc,3 de ritmo reposado y de actuaciones rigurosamente templadas. El espectador aquí se identifica y se pone en el pellejo de Thomas Cromwell (Mark Rylance), un abogado –o sea: un profesional burgués depreciado por los nobles– que llega justamente a la revulsiva corte de Enrique VIII para hacer carrera (En la corte del lobo es el título en español de la elogiada novela histórica adaptada por los guionistas). El impactante primer episodio genera una empatía inmediata, a partir de un conjunto de pérdidas que sufrirá el protagonista en su austero y católico hogar.

La introducción de Cromwell en palacio es todo sigilo y paso de gacela. Las miradas y los silencios caracterizan la forma de pararse del protagonista, que parece ir descubriendo los hilos del poder a la par del espectador. La tensión es cuidadosamente administrada en los últimos capítulos, en los que Ana Bolena (de nuevo, impecable, Claire Foy) ya sufre la mueca despectiva de su marido y debe contemplar cómo los ojos del rey se posan sin disimulo en la fisonomía de Jane Seymour. Las vidas que le quedan a la reina comienzan a agotarse y el volátil Enrique ya ha perdido la paciencia. A esa altura, Cromwell –siempre denostado por ser hijo de un herrero de clase baja, pero que tampoco es un santo– ya había logrado, como exponente de la “nueva política”, extender sus redes de influencia y convertirse en secretario de Estado y luego canciller (algo así como un jefe de gabinete). El abogado no sólo se había vuelto el consejero más eminente de la corte, sino que en 1533 como jurista había adquirido un papel clave en la reforma, al diseñar la estrategia jurídica que le transfirió la autoridad eclesiástica a Enrique y le quitó el poder de apelación al Vaticano, declarando a la monarquía británica como un imperio en sí mismo, libre de la “autoridad de cualquier soberano extranjero”. En criollo, ello le había propiciado una vía para divorciarse de Catalina y casarse con la Bolena (y claro, la consagración de la corona como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, algo que subsiste hasta hoy). Con todo, Cromwell no sólo tendrá oídos para el rey sino también para la propia Bolena, quien, consciente de su progresiva vulnerabilidad, requerirá asimismo su consejo.

La perspectiva es la diferencia y es interesante. Es como si Cromwell fuera comprendiendo los circuitos de la corte a la manera de quien va quitando capas de una cebolla. En el transcurso, como suele suceder en estas ficciones, hay hermosos frisos palaciegos filmados con una calidad óptima. Amantes y sirvientes transcurren por los entretelones del palacio, con la lucidez de significar material de desecho para la monarquía, esencia a la que no es ajeno el propio consejero, quien en la mejor tradición de la política maquiavélica deberá refrescar día a día sus redes en un ambiente con alta exposición al riesgo, en el que cualquier paso en falso será pagado con la cabeza. Más allá de sus dejos sensibles, Cromwell, ex católico convertido al protestantismo, es un pragmático, y así como puso sus dotes estratégicas al servicio de la anulación matrimonial también las pondrá al servicio de la ejecución de la Bolena (a propósito, la secuencia de la decapitación es perturbadora, como debe ser, pero no exhibe una gota de sangre).

Es curioso lo contrastante de la representación de Enrique en esta (por ahora) discontinuada miniserie, si se la compara con la de The Tudors. El Enrique de Damian Lewis es un pelirrojo algo regordete y grotesco, mucho más fiel a los retratos conocidos. A diferencia del de Rhys Meyers, este rey, aunque siempre veleidoso, parece ya harto y pasado, incluso displicente. Sus estallidos están dosificados, pero son lo suficientemente elocuentes como para que Cromwell tenga en claro con qué buey ara.

THE CROWN. Cuatro siglos después hay algunas cosas que no cambian, y como se verá, el divorcio seguirá siendo una cosa complicada. A toda la presión innata que debe sobrellevar “Lilibeth” (así llamaban en palacio a Isabel Alejandra María Windsor, la actual monarca británica), se le sumaba también la cruz de ser una mujer en el trono, después de los sellos majestuosos impresos por reinas de la talla de Isabel I (la Tudor virgen y conquistadora, forjadora del gran imperio y de una etapa fermental para las artes y las ciencias que hoy adjetiva a todo un período) o Victoria (su tatarabuela, la primera emperatriz de India, símbolo de la Gran Bretaña colonialista). “Siempre nos fue bien con nuestras reinas”, procuraban tranquilizarla (o hacerle sentir el rigor, quién lo sabe) en los prolegómenos de la coronación, en 1952. Son a menudo otras mujeres las que, tras bambalinas, suelen reproducir esos códigos de honor forjados por los hombres, con las pequeñas gestualidades y el legado de las formas, necesarias para que el poder pueda ser trasmitido con la menor dosis de sobresalto o histeria.

De todos modos, Felipe de Edimburgo, un personaje ignoto y secundario si una se guiara solamente por las fotos de las revistas del corazón, cobra en esta historia una dimensión nada despreciable, quizás menos conocida por estos lares, y no la pasa nada bien en sus escarceos por conseguir un lugar en el mundo. Un consorte no muy querido por las matronas de la familia a partir de viejas cuestiones de abolengo, que en una escena memorable recibe sin anestesia la orden de caminar varios pasos por detrás de su esposa, y que fracasa en sus sucesivos intentos por aderezar con algún toque de modernidad el reinado de Isabel (“dale al pueblo lo que quiere, un ser que vive y respira”, insistía por aquellos años). Entonces, después de cansarse de gastar dinero en la redecoración de los palacios, se convertirá en otro juguete del destino: un playboy, deportista olímpico, algo propenso a alcoholizarse, pero muy buen padre para sus cuatro hijos.

La condena de los jóvenes Isabel y Felipe –su reflejo es otro de los aciertos de un guión dedicado a ese tramo en el que los reyes se hacen reyes–, obligados a asumir precozmente su responsabilidad a raíz de la muerte del respetado Jorge VI (el rey tartamudo aquí soberbiamente interpretado por Jared Harris; en El discurso del rey era Colin Firth), se hace muy palpable en el capítulo en el que deben interrumpir una colonial excursión por Kenia, cuando precisamente sobreviene el fallecimiento. Es en ese romántico viaje, por lo menos a la luz de lo que muestra la serie, cuando la pareja, descontracturada y fresca, pudo respirar su minuto de libertad. (Ella, despuntando su vicio por la fotografía en medio de un paisaje poblado de fauna autóctona; él, recostado con todo su largo sobre una hamaca, flirteando con su reina). Pero todo se interrumpe abruptamente y así los dados de Isabel quedan echados.

A la sucesora le imponen un nuevo secretario privado (a pesar de sus denodados esfuerzos por intentar nombrar a otra persona menos acartonada y de mayor confianza). La espera el implacable Tommy Lascelles, una mezcla de burócrata cortesano y jefe de protocolo (“Él representa lo peor del viejo régimen”, le apunta un desolado Felipe). Allí comienza a verse quién verdaderamente manda. El conservador Lascelles (Pip Torrens) será quien diligentemente sofocará todo intento de fuga del statu quo de la joven reina. Está para eso. Tampoco la pareja saldrá airosa en su intento de eludir la residencia en el insoportable Buckingham. Luego llegará la preparación obligada para las rutinarias reuniones semanales con el primer ministro Winston Churchill (un John Lithgow que es en realidad neoyorquino, pero se adecua al personaje del premier británico como pez en el agua), el admirado aunque ya algo desgastado estadista de la Segunda Guerra Mundial, senil pero irremediable estratega (a propósito, Hobsbawm lo definió como un “claro, aunque atípico, representante de la derecha conservadora”, decididamente “imperialista y anticomunista”, pero “realista” cuando tuvo que serlo). Las escenas compartidas entre Foy y Lithgow, entre la joven cauta cuya procesión va por dentro y el anciano locuaz y decidido (aunque ya decadente) son de antología. Isabel, en una fase muy diferente a la de la veterana curtida de los diálogos con Tony Blair, retratada por Hellen Mirren en The Queen (película que comparte guionista con la serie), se ve repentinamente enfrentada a sus limitaciones, a su desconocimiento de la Constitución, los reglamentos, los sistemas de gobierno, la política exterior y el abundante papeleo que semanalmente le llegaba en una caja roja –con la leyenda “The Queen”– remitida desde Downing Street. Su educación era muy básica (la de una dama, porque no era la sucesora más obvia; en la línea de sucesión estaba Eduardo, el rey que abdicó por amor, otro personaje fascinante absolutamente despreciado por la reina madre María de Teck y todo el entorno) y debió zambullirse a pura intuición en el arte de la negociación.

Pero las escenas que quizás sean más reveladoras en cuanto a ese asunto de los genes y la infalibilidad del orden establecido reproducido por la familia son las que reconstruyen los conflictos entre las dos hermanas, Isabel y Margarita. Margaret, cuatro años más joven, es bohemia, espontánea, esgrime algunos atisbos de conciencia social (llegó a defender en público a los mineros en huelga) y mantiene un romance non sancto con un militar divorciado. Isabel al principio explora los resquicios en la legislación para buscarle una salida decorosa a la hermana, pero pronto constata cómo se le cierran las puertas dentro y fuera del palacio. Los diálogos entre ambas representan cabalmente la dialéctica entre tradición y modernidad, constricción y libertad, y a través de ellos se trasluce la imposición de los poderes fácticos, en particular el de los “cuatro peces gordos”, los arzobispos más influyentes de la Iglesia Anglicana, que en un circunspecto mitin le recuerdan a Isabel su papel de “defensora de la fe” inherente al propio juramento de coronación.

En la secuencia final es un fotógrafo real el que alimenta la llama del fuego sagrado. “No se mueva. No respire”, es capaz de decirle el hombre que maneja el lente monárquico a la muchacha que tiene enfrente: “Olvídese de Isabel de Windsor. Ahora sólo es la reina Isabel”.

El fotógrafo de la escena que cierra la primera temporada (se prometen seis) es uno más de la familia. Un final redondo, porque todo termina confluyendo en las reglas inmutables del clan y la reproducción del poder. En definitiva, los Windsor, a pesar de la sangre azul que corre por sus venas, de la grandiosidad de una coronación que replica ritos que datan de la entronización de Edgar, el Pacífico (año 959), y de las costeras mansiones escocesas en las que pueden exorcizar su melancolía, no dejan de ser una familia como cualquier otra. Y de nuevo, hay algo hipnótico en las series que agudizan la mirada sobre las relaciones intrafamiliares, desde Los Soprano hasta Bloodline (“Línea de sangre”), pasando por la propia Breaking Bad y Six Feet Under. No en vano alguien que parecía tener bastante procesada toda esa cuestión del poder, como Foucault, pensaba que la familia obedece a un dispositivo de soberanía: “es la bisagra, el punto de enganche absolutamente indispensable para el funcionamiento mismo de todos los sistemas disciplinarios”.

- 2016. Una temporada. Autor: Peter Morgan. Origen: Reino Unido, Estados Unidos. Producida por Left Bank Pictures para Netflix.

- 2007. Cuatro temporadas. Autor: Michael Hirst. Producida por Peace Arch Entertainment para la cadena de abonados Showtime.

- 2015. Una temporada de seis capítulos. Basada en la novela de Hilary Mantel. Adaptación: Peter Straughan. Producida por Playground Entertainment y Company Pictures para Bbc Two y Masterpiece Theatre.