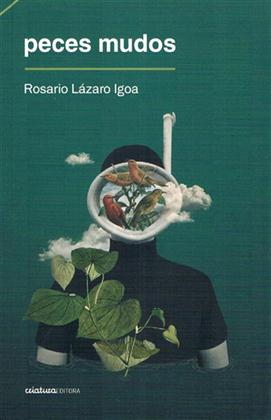

Aquel cuento notable, “Chamizo”, en la antología Entintalo (2012), hizo que el nombre de esta salteña nacida en el 81 ya no pudiera olvidarse. ¿Quién era la escritora de ese cuento perfecto y perturbador, y quién –no dejaba de ser una rareza– la que conmovía con una historia tan afanosamente rural? “Chamizo” componía el relato de una prostituta de campo, la atmósfera agobiante, pegajosa y mísera en la pieza del viejo que requería desde siempre sus servicios, las pocas y lacerantes líneas con que conseguía situarnos en ella. El cuento nos sometía como voyeurs morosos de una pieza y de un pacto, uno en que lo reprimido y lo posible persistían en un amargo ritual, y en donde viejo y mujer conjuraban un acuerdo sexual tristísimo. Pero sobre todo estaba el perro de la casa, y con él, su perspectiva, una que fungía como instrumento narrativo crucial, posibilitando que la autora se ahorrara bastante prosa al levantar a sus personajes. La animalidad en su literatura se hizo patente desde entonces, y ahora, con Peces mudos, un volumen de trece cuentos breves, no sólo confirmamos la abrumadora presencia animal en sus historias, sino que nos aturdimos con tener que decir alguna cosa desde las perspectivas teóricas del “giro animal”. Si hay un libro plausible de aceptar esas teorías, éste es uno de ellos, por lo que algo ya se dirá al respecto, si es que ya no se ha dicho.

El libro abre con otra historia rural, “Dos perros”, que asusta de tan buena. El entusiasmo es una grosería, nos previene Pessoa, pero hacía tiempo que no conseguía la lectura de un cuento uruguayo tan virtuoso. Con una prosa cuidadísima, el relato arrima la historia de una mujer casada y con los hijos ya criados, sola y perdida entre las sierras, sin mayor ocupación que las tareas del hogar y el sinsentido de los días: “Ella nunca pensó demasiado al respecto, aunque estar aislada en el campo era como ser una oveja más, sosteniendo la mudez de las cosas”. La llegada de un tercer perro a su vida (lo otros dos ya habían dejado de entretenerla), y sus peculiares características, la pondrán de nuevo en marcha desafiando las rutinas y permisos conyugales, como la anestesia en que ella misma venía sosteniendo sus días. Una excursión final con sus tres perros al arroyo la enfrentará con la naturaleza toda, la que la guarece o violenta en el afuera, como la que la hace respirar en el adentro, íntima. Hay una oportunidad de espejo, de epifanía y de instigación en ese lindo e indómito marrón tostado, uno que –como hará ella misma tras su irrupción en la casa– se niega a resignarse a los mandatos de sus dueños como a los de la naturaleza. Naturaleza y cultura son dos dimensiones que en estos cuentos se miden, se pliegan, se trasvasan, se solapan, se violentan y se invaden mutuamente. En Peces mudos, apuremos ya la conclusión, son precisamente “Chamizo” y “Dos perros” –las dos historias acabadamente rurales de un libro que desconoce olímpicamente la ciudad– las dos grandes piezas del conjunto.

Organizado en dos partes –un orden que responde acaso a que la segunda es más ostensiblemente autoficcional, y que menta, en no pocas ocasiones, la crueldad luminosa de la infancia– el libro, todo él, está inundado de aguas. Aguas de arroyo, de río, de océano, de pantano. Lázaro Igoa es dueña de una gran precisión zoológica y botánica en el diseño de cada una de esas amenazas. Y es que en su libro la fuerza irracional de la naturaleza es admonición indistinta de la que acostumbran los hombres, y si bien las cosas se sostienen en silenciosas o chirriantes violencias, todo es movido por una única y misma primitiva furia.

Agua, mucha agua. Los hay cuentos de la profundidad oceánica, del buzo o el nadador intrépido, de la vida a los pies de la costa, del pueblo oceánico. La Paloma, no el balneario rutilante de hoy, sino el viejo poblado en donde residió la autora, aporta escenario y sustancia a varios de los cuentos. Bíblicos sin proponérselo, dos relatos refieren a plagas. El primero, humorístico y vodevilesco, es “Las gallaretas”, una invasión de aves que desordena gozosa y brutalmente la vida del pueblo oceánico, aunque el final no sea en absoluto diáfano. Luego está “Lengua de cascarudo”, en donde el comportamiento de los empecinados bichos negros acompaña –incluso dispara y acota, parece sugerir el cuento– el tiempo en que nace y muere un amor adolescente en La Paloma y en donde se juega la posibilidad de un abismo en la forma de un embarazo precoz. “Halley” invita como el más definitivamente autoficcional, y ahí nos ponemos en guardia. Es un cuento sobre su niñez y la altisonancia con que su familia vivió la histórica pasada del cometa en La Paloma. La autora evoca muy proustianamente, y al hacerlo deja una reflexión muy aguda sobre cómo se (mal) empecinan nuestros recuerdos de infancia. Y es que junto con la animalidad y la naturaleza, la infancia es otro de los desvelos del libro. “Gatos de la cuadra” es una tierna crueldad. Lázaro Igoa se saca el gusto de fabular una estampa callejera protagonizada por dos niñas y un cartero en el que se ríe con agudeza del viejo conflicto entre hermanos mayores y menores.

Y en fin, que tanto elogio bien vale una presentación final de la salteña: decir que Rosario Lázaro Igoa es traductora literaria y periodista. Que pasó la niñez y la adolescencia en La Paloma. Que se licenció en comunicación y obtuvo un doctorado en Estudios de la Traducción por la Universidad Federal de Santa Catarina, con un período de investigación en Bélgica. Que publicó la novela Mayito (2006) y cuentos en varias antologías. Que colabora con La Diaria y Lento. Que ha traducido novelas y cuentos del portugués al español. Que vive en Brasil desde 2009. Que hay que seguirla de cerca.