Shh. Silencio. Eso que escuchamos a lo lejos no es el viento del norte. No son camiones en la noche de la ruta, metiendo rebajes antes de llegar a la curva. Son los últimos barrabravas del planeta Tierra alentando a Cormac McCarthy sobre el tablón del gótico sureño: «Si no le dan el Nobel / qué quilombo se va a armar». A punto de cumplir 90 años, el último gran escritor vivo del planeta Tierra acaba de publicar un doblete inesperado: El pasajero y Stella Maris. A juzgar por el silencio de la crítica, nadie sabe muy bien qué hacer con estos libros. Si eso no es una buena señal, yo no sé lo que es una buena señal. ¿Ustedes sí?

Como casi todas las novelas de McCarthy, El pasajero sucede en muchos lugares del sur de Estados Unidos e incluso el norte de México, pero el nudo hace base muy específicamente en Nueva Orleans. Allí, a comienzos de los ochenta, Bobby Western trabaja como buzo de rescate en una empresa menos interesada en la ética de sus clientes que en el dinero. ¿Quién puede culparlos? Así, en el propio gambito de apertura, Bobby y dos de sus colegas toman termos de té mientras escuchan Creedence Clearwater Revival en la oscura madrugada del golfo de México. Bobby se deja caer en el agua y desciende morosamente hacia el lecho abisal del océano. Recorre el fuselaje con su linterna y, siguiendo el cabezazo de su colega Oiler, se mete dentro del avión. Avanzan por el pasillo con los rostros de los muertos a unos centímetros de distancia. Los cinturones puestos, los cabellos flotando. La boca abierta y, en los ojos, ni rastro de especulación. Todo lo que puede flotar está pegado al techo: los lápices, los almohadones, los vasos de plástico, el piloto. Falta la caja negra y, de acuerdo con el informe, el décimo pasajero. Odio esta clase de cosas, dice Oiler de regreso en la superficie. ¿Los cadáveres?, le pregunta Bobby. No, las cosas que no tienen sentido.

Pinta para thriller. Bueno, olvídense de eso. La intriga dispara un big bang metafísico que emite su descarga hacia el pasado y hacia el futuro. Quince o 20 páginas después, cuando se disipa un poco el humo, lo único que queda en pie es una suerte de terror fiscal. Los compañeros de Bobby comienzan a caer como moscas, pero cualquiera podría sospechar que menos que la mafia o los agentes impositivos al tipo lo persigue algo que está más allá de la culpa. Hasta dónde yo sé, no tiene nombre. Es una mochila más pesada que todo el lastre y los tubos de oxígeno que tiene que cargarse en las espaldas para rastrillar el ominoso fondo del mar: el padre de Bobby es uno de los creadores de la bomba atómica.

McCarthy nunca fue esa clase de escritores que construyen alrededor de una estructura. Desde El guardián del vergel (1965) hasta acá, cada uno de sus libros parece un solo bloque de granito arrancado a la montaña con una técnica secreta y ancestral. Largas parrafadas faulknerianas interrumpidas, por aquí y allá, con sus proverbiales diálogos de arma corta. El paneo narrativo de un Dios que no tiene piedad, pero que tampoco tiene crueldad. El mundo está ahí: crueles son los hombres. Uno podría sospechar que, con casi 90 pirulos, el tipo no se va a poner a prueba justo ahora. Bueno, adivinen.

En buena parte del mundo, El pasajero y Stella Maris se comercializaron por separado. Desde el punto de vista del marketing, seguramente es una mejor decisión. En lugar de un ladrillo caro y abrumador, dos volúmenes más ligeros y seductores. No necesariamente más baratos. Desde el punto de vista literario, cualquiera puede advertir que son una sola criatura: un artefacto asimétrico y cubista que funciona con un cableado sellado de punta a punta. El pasajero no solo es la saga de Bobby, sino que también incluye las alucinaciones de su hermana Alicia con la cohorte de artistas de varietés que se le presentan en su buhardilla. El nombre no es casual. El Chico Talidomida y sus secuaces son una versión psiquiátrica de los personajes que en la saga de Lewis Carroll viven más allá del hoyo del conejo o al otro lado del espejo. Así, mientras Bobby borra todas sus huellas y sale disparado hacia su negro punto de fuga, el mundo de Alicia se astilla en mil pedazos con chistes malos, shows desesperados y especulaciones lingüísticas.

Stella Maris, en ese sentido, parece el sidecar de El pasajero. Es mucho más breve y se presenta, simplemente, como las transcripciones taquigráficas de los encuentros de Alicia con uno de sus terapeutas en el centro psiquiátrico de Wisconsin. En realidad, Stella Maris es una cosa mucho más importante: el motor fuera de borda de toda la literatura de Cormac McCarthy. Como último movimiento literario, el viejo se pone de pie y hace su statement del mundo usando como púlpito un loquero y como máscara a esta chica que se enamoró de su hermano y se perdió en el laberinto matemático y musical de su propia mente. No es entretenido. No tiene nada ni remotamente parecido a un argumento y es probable que, en la mesa de novedades, no funcione como libro. Pero es la piedra Roseta. Ahí está todo.

Cormac no toma rehenes: escribe como escriben los tipos que escribieron la Biblia. A esta altura, la voz del viejo es un viento que llega desde el núcleo indivisible de la especie humana. Sus personajes casi siempre discuten sobre un modelo de soldadora, la hamburguesa de un boliche o la conveniencia de cierta tapa de cilindros, pero en el fondo se escucha otra clase de motor. Ahí está el vacío. Ahí están los murales del desierto, de los amaneceres y de las tormentas colosales que limpiaron la tierra. Ahí está el fuego alrededor del que se contaron las primeras historias y el fuego en el que se inmolaron los místicos y las brujas. Ahí está la fe de los números, los pasillos lacrados de la locura y, el 6 de agosto de 1945, la lenta caída de Little Boy sobre la somnolienta ciudad de Hiroshima.

«En algunas calles había armazones quemados de tranvías», dice Cormac. «El cristal había saltado de sus marcos, derretido por el fuego, y encharcaba los ladrillos. Sentados sobre los muelles renegridos los esqueletos carbonizados de los pasajeros ahora sin ropa ni pelo y negras tiras de carne colgando de los huesos. Las cuencas de los ojos sin su globo ocular. Labios y narices arrancados por el fuego. Allí sentados, riendo. Los vivos iban y venían, pero en realidad no había donde ir. Miles se metieron en el río para morir allí. Eran como insectos, les daba igual ir en una dirección que en otra. Personas quemadas reptaban entre los cadáveres como espantosas apariciones en un crematorio inmenso. Pensaban simplemente que era el fin del mundo. Ni se les ocurrió que aquello pudiese tener algo que ver con la guerra».

EL OFICIO SUPREMO

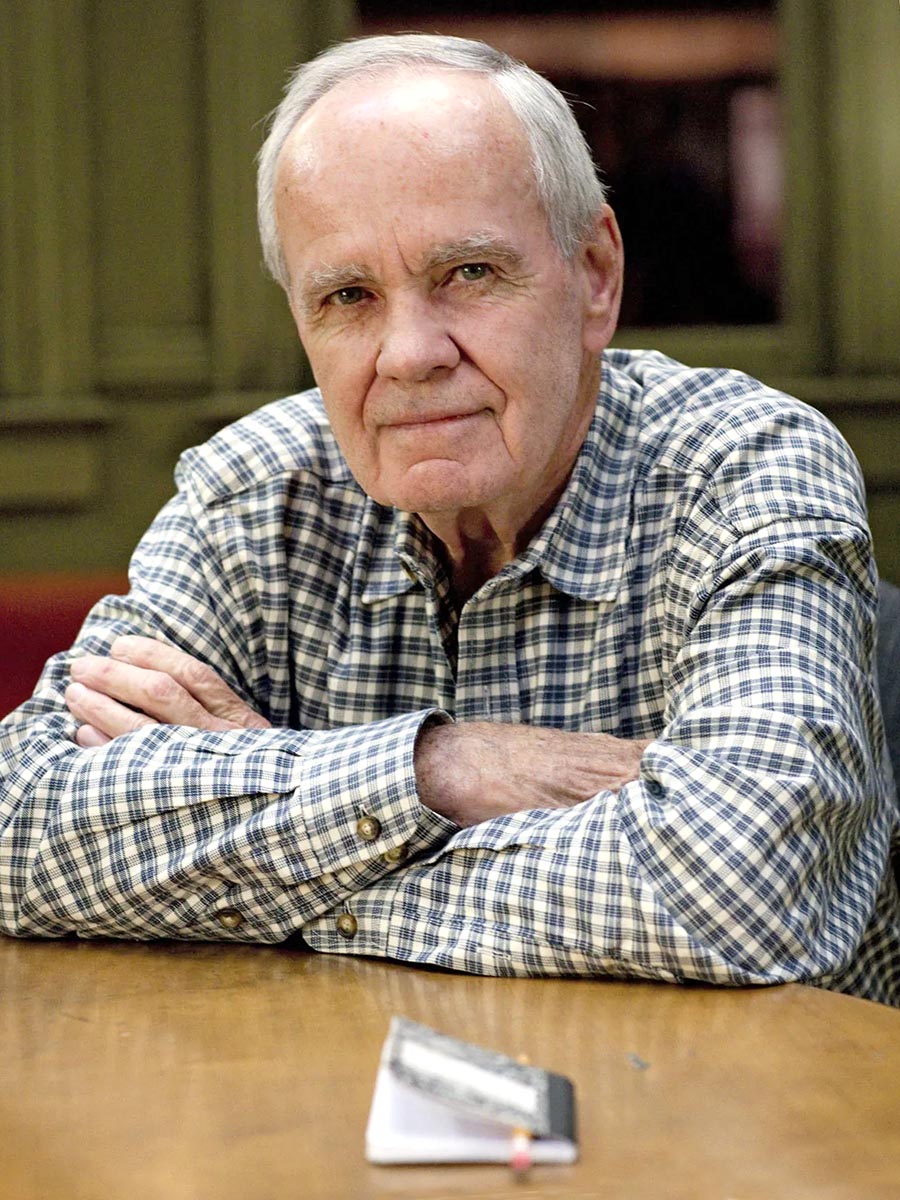

¿No les da tristeza? En el espejo retrovisor, podemos ver cómo se aleja a toda velocidad aquello que hace unas décadas llamamos vida privada. Nadie dice nada. Algunos no saben que existió. Otros saben que existió, pero ya no saben cómo se siente. El viejo Cormac, sentado en su silla mecedora, mira los picos nevados de Sangre de Cristo: las montañas al sur en el sistema de las Rocallosas. Sabemos que pasa buena parte de sus días en el Santa Fe Institute, conversando con físicos y matemáticos sobre esto y aquello. Sabemos que su hijo John Francis debe estar por cumplir los 24 años. Sabemos que no toma alcohol, que todavía escribe a máquina y que no da entrevistas. Hace un tiempo, se viralizó en Twitter la noticia de su muerte. Unas horas más tarde, el periódico Los Angeles Times salió a rectificar la información: «Cormac McCarthy no está muerto», decía el texto. «Es demasiado duro para morir.»

Si bien Cormac nació en el estado norteño y cosmopolita de Rhode Island, su familia se mudó a Tennessee cuando el pequeño tenía alrededor de 4 años. Padres irlandeses y católicos. Seis niños. Dieron un par de vueltas por el valle y, una vez que el viejo McCarthy consiguió trabajo como abogado en una compañía de electricidad, se instalaron en una casa del sur de Knoxville. «Se nos consideraba ricos porque todas las personas que nos rodeaban vivían en chozas de una o dos habitaciones», dijo Cormac. Por cierto, entonces todavía se llamaba Charles y ya se había convertido en monaguillo de la Iglesia de la Inmaculada Concepción. La sangre tira. Dios también.

Hasta aquí, todo normal. El inesperado giro de los acontecimientos se produjo inmediatamente después de su salida del colegio. Todo parece indicar que se anotó en la Universidad de Tennessee, pero abandonó sus estudios para alistarse en la fuerza aérea. Era 1953. Guerra Fría y objetos voladores no identificados. Los trenes llevando su última mercancía del siglo XX. En algún punto, el Ejército lo envió a Alaska y allí lo dejó por dos años. Les salió el tiro por la culata: mandaron un pibe inquieto para conducir un programa de radio en la base militar y terminó volviendo un escritor. En su temporada de aislamiento, Cormac comenzó seriamente a leer y casi como acto reflejo se puso a escribir. Lo que salió de adentro, a juzgar por sus primeros escritos, asustó a todo el mundo. Menos, por supuesto, a Albert Erskine, el editor de Random House que acompañó a William Faulkner hasta su muerte.

«Como si se tratara de un acuarelista, el escritor describe y convierte los ciclos naturales de la tierra, el agua y el aire en protagonistas centrales», dice Fabián Casas sobre El guardián del vergel. «La tierra es demasiado bella e implacable. Y por más que nos obstinemos en sacarle protagonismo, ella se va a desquitar de nosotros como si fuéramos mosquitos molestos. La prosa es alambicada y extrema. Se crean climas y se dice poco. El narrador toma rápidamente una posición ética. Escribe sin consultar al lector. No lo tranquiliza ni lo conduce. Utiliza las técnicas faulknerianas de las comillas para remarcar pensamientos de un protagonista, pero uno no sabe a ciencia cierta quién es el que está pensando. De hecho, uno tiene que volver varias veces sobre el libro para saber de qué va. Lo genial es que no importa, porque nuestro espíritu está captado por un discurso atávico, por una prosa que habla con la verdad de la especie.»

La crítica escuchó el sonido y la furia. A lo largo de la década siguiente, McCarthy recibió algún premio (American Academy of Arts and Letters) y un par de becas suculentas (Fundación Rockefeller, la ansiada Guggenheim) que administró sabiamente para viajar a la tierra irlandesa de sus ancestros y recalar en Ibiza con su flamante esposa. Todo suena más bien glamoroso. Bueno, no lo era. Mientras escribía La oscuridad exterior (1968) e Hijo de Dios (1973), McCarthy trabajaba en una casa de repuestos, no llegaba a pagar el alquiler de su modesta pieza en Nueva Orleans y restauraba un granero con sus propias manos para cagarse de frío de vuelta en Tennessee. Si el hijo pródigo había regresado, nadie se dio cuenta.

Cosas que me generan esperanza en el futuro: todavía no leí Suttree (1979). Mi amigo Patricio Miller, gran lector y tomador de café, me dice que acaso sea la mejor novela de Cormac. La vara no puede estar más alta. Sobre todo porque, perdón si me pongo categórico, Meridiano de sangre (1985) es la mejor novela de la historia. La sinopsis es simple. Simple y brutal. A mediados del siglo XIX, el estado de Texas y un puñado de autoridades mexicanas financian una suerte de guardia paramilitar cuyo objetivo es asesinar indios en ambos lados de la frontera. La paga es por cabellera. De manera que, 70 u 80 páginas después, están matando civiles a mansalva: ¿quién carajo puede reconocer una melena ensagrentada? La respuesta está flotando en el viento: nadie.

La mera existencia del Juez Holden, líder espiritual de esa patrulla, pone patas para arriba todos nuestros pilares éticos. El tipo es un esteta y un filósofo. Un pederasta. Habla varios idiomas, toca el violín y escande versos en el atardecer de Chihuahua o de Coahuila. Es calvo como una bola de pool (podemos pensar en la composición que hizo Marlon Brando sobre el Coronel Kurtz) y es capaz de asesinar a un pueblo entero sin una molécula de culpa o de remordimiento. «Da igual lo que los hombres opinen de la guerra», dice Holden, en uno de sus parlamentos inolvidables. «La guerra sigue. Es como preguntar lo que opinen de la piedra. La guerra siempre ha estado ahí. Antes de que el hombre existiera, la guerra ya le esperaba. El oficio supremo a la espera de su supremo artífice. Así era entonces y así será siempre. Así y de ninguna otra forma.»

A juzgar por la Trilogía de la Frontera, el tipo finalmente había encontrado la horma de su zapato. McCarthy se pasó buena parte de los noventa agazapado en el límite entre México y Estados Unidos con una Biblia en la mano izquierda y un rifle en la otra. Con Todos los hermosos caballos (1992) metió su primer hit de ventas. Se entiende. Aunque fue sobresubrayado con las portadas de sus ediciones españolas, es efectivamente la primera de sus novelas que tiene un romance en el nudo de su argumento. No era una concesión. Todo lo contrario. El Carlitos que entraba buscando el beso que se agazapa en la penumbra recibía un palazo en la cabeza a la tercera página.

En lo personal, leí buena parte de En la frontera (1994) frente a una iglesia. Supongo que, cuando me largué a llorar copiosamente, esa proximidad funcionó como una coartada. McCarthy acompaña con paciencia al muchacho que atrapó una loba y decide liberarla más allá del río Bravo. De pronto, en un pase de manos extraordinario, nos ofrece una resolución que contiene todo el odio y todo el amor del mundo en un solo segundo. ¿Cómo hizo? El hecho de no tener la menor idea es una de las grandes proezas del arte: el oficio supremo a la espera de su supremo artífice.

Ciudades de la llanura (1998) cerró la trilogía sobre el sentido de la justicia (es decir, sobre su imposibilidad) y habilitó el desembarco de sus libros en otras tierras. Luis Murillo Fort, su traductor ibérico, de pronto tuvo muchísimo trabajo por delante. «Muchos listillos pensaron que a Cormac McCarthy no lo iban a traducir nunca al español y lo saquearon impunemente, amparados en la ignorancia y en una forma bastante sui géneris de entender la intertextualidad», decía Bolaño. Entre esos listillos, paradójicamente, estaba el propio Bolaño. 2666, a su manera, a su personalísima y gloriosa manera, es una relectura de McCarthy.

Los detalles del boom son más conocidos. Dicen los hermanos Coen que, cuando lo invitaron al set para el rodaje de su adaptación de Sin lugar para los débiles, McCarthy se la pasó hablando de armas con el encargado de seguridad. Dicen que, en la primera proyección, sonrió un par de veces en la primera fila. No sé quién es capaz de reírse con el infernal Chigurh en la sala, pero fue tomado como signo de aprobación. Dicen que aceptó la entrevista de Oprah Winfrey porque entrevió el dolor detrás de la animadora de televisión. Dicen que le dedicó The road (2006), su novela del fin del mundo, a su hijo de 8 años. Dicen que el apocalipsis no es espectacular, sino muy triste. Infinita y obcecadamente triste.

El padre camina con el niño arrastrando un changuito de supermercado. Ya no hay árboles. Ya no hay animales. Solo hordas de caníbales y aflicción. El padre y el hijo arrastran los pies en la ceniza: cada cual el mundo entero para el otro. Miran el horizonte con un sentimiento que no tiene nombre, pero es lo que se encuentra más allá de la resignación y del amor terreno. «Se quedó allí sentado con los gemelos en la mano, viendo cómo la cenicienta luz del día cuajaba sobre el terreno», dice Cormac. «Solo sabía que el niño era su garantía. Y dijo: si él no es la palabra de Dios, Dios no ha hablado nunca.»

Amén.