Tenía sin duda una intención buenamente provocadora, visto que se estaba en principio entre conocidos, pero cuando el escritor Fernando Butazzoni lanzó al público reunido en la sala Maggiolo de la Universidad de la República (Udelar) lo que había estado elucubrando camino al seminario sonó bastante razonable: «Me venía preguntando si acá no habrá algún informante de los servicios de inteligencia», dijo el autor de Las cenizas del Cóndor. «Y sí», le respondió al toque el historiador Carlos Demasi, y algunos miraron hacia los costados, como para constatar si efectivamente todos los que allí estaban eran de confiar o si tal vez…

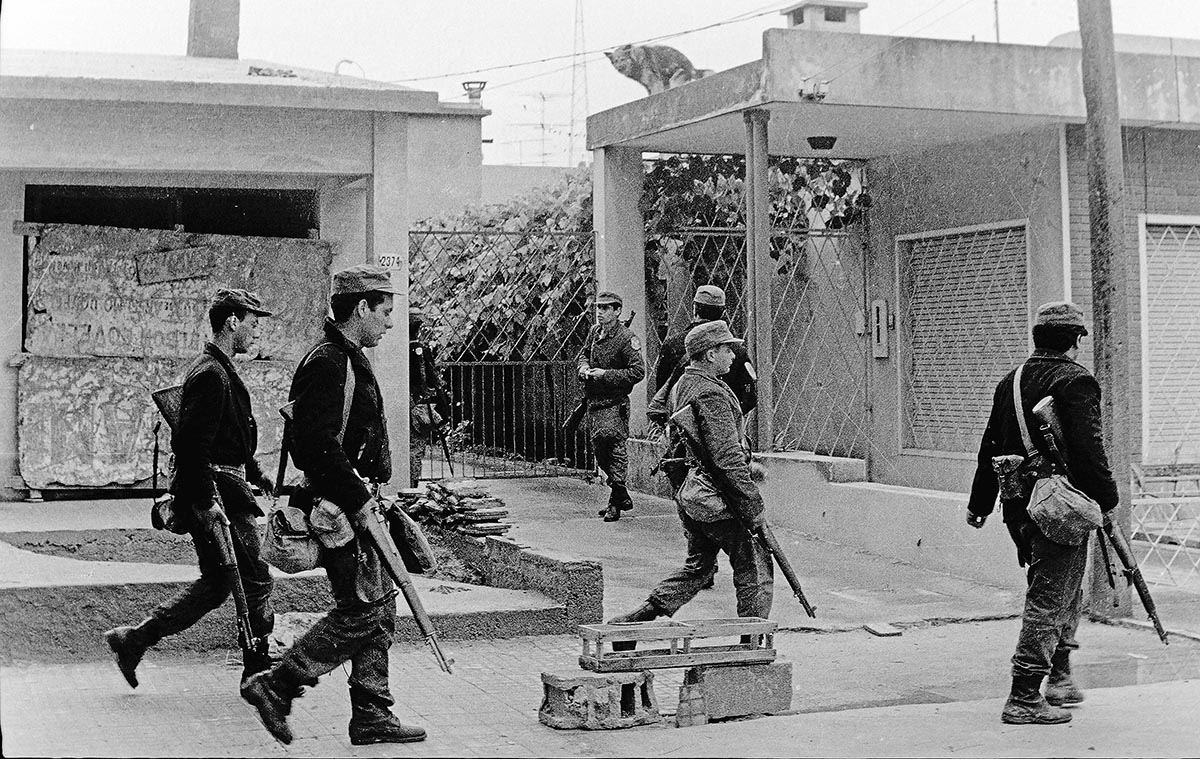

Poco antes Butazzoni había dicho: «Lo que pasa es que el miedo envenena, envenena las relaciones humanas, envenena el alma». Y antes aún: «La principal herencia del Cóndor ha sido el miedo, un miedo que, 50 años después, perdura. En el aire uruguayo hay todavía un temor esencial a que vuelva el terrorismo de Estado, a que vuelvan los militares a las calles». En el mismo sentido hablaron Mariana Achugar, profesora grado 5 en la Facultad de Información y Comunicación, y el propio Demasi, integrante del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente.

Lo anterior sucedió a comienzos de mes en el marco de unas jornadas académicas internacionales organizadas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar,1 tal vez una de las más interesantes de las muchas iniciativas ya realizadas o a realizarse en Montevideo este mes de noviembre a propósito de los 50 años del lanzamiento oficial del llamado Plan Cóndor, la operación de coordinación represiva que tuvo su bautizo el 25 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. «Cuando hoy estamos acá inaugurando una nueva disciplina, la “condorología”», bromeó Demasi en el seminario de la Udelar, lo importante no es tanto «la arqueología» del Plan Cóndor, sino investigar su «incidencia en el presente». Butazzoni se refirió al «síndrome de estrés traumático» que estaría marcando aún a la sociedad, visible, por ejemplo, en la contención que se autoimponen periodistas o docentes para no ir demasiado lejos en algunos temas («no porque ahora los maten, sino porque pueden echarlos o sumariarlos»). Achugar habló de «temor difuso», y Demasi hizo hincapié en la «eficacia» de las dictaduras para transmitir su mensaje: «Nos queda la conciencia de que el Cóndor puede reactivarse en cualquier momento».

ESE HILO

«Si hay algo de lo que podemos estar seguros ahora mismo es de que el Plan Cóndor no fue una operación limitada a una época o a un grupo de personas sobre las que se ejerció una violencia dirigida», dijo a Brecha Achugar. «Ha dejado huellas en el conjunto de las sociedades latinoamericanas, unas huellas que se han transmitido a lo largo del tiempo, provocando un daño transgeneracional severo, como estableciera en sus trabajos el psicólogo social uruguayo Miguel Scapusio». O el psicoanalista Marcelo Viñar.

Para quien quiera verlos, esos daños son evidentes todavía hoy en los cuerpos y en las mentes de víctimas directas de la dictadura, como los ex presos políticos. En Uruguay, la Facultad de Medicina ha elaborado estudios demostrando el alto índice de casos de cáncer a edades relativamente jóvenes de ex-presos como consecuencia de las torturas recibidas en la cárcel, y también de trastornos psicológicos diversos en ellos y en su descendencia, y en la descendencia de su descendencia. «Hay aún en el presente una invisibilización del daño padecido por quienes eran niños, niñas y jóvenes en aquellos tiempos. En Uruguay es muy claro que la sociedad no habilitó en la dimensión que era necesaria la escucha de esos jóvenes –hijos de perseguidos o militantes ellos mismos– a pesar de que fueron víctimas de una violencia tremenda, en algunos casos física, en otras de un calado psicológico importante. Es una herida abierta en gente que hoy apenas supera los 50.»

Pero la violencia sorda de las dictaduras superó los círculos concéntricos de la militancia política. «Aquí y en toda América Latina, las dictaduras normalizaron y naturalizaron la crueldad hacia los más vulnerables, fueran perseguidos políticos o jóvenes y adultos marginalizados», dijo Achugar a Brecha. «La lógica es la misma en uno y otro caso.» Un hilo une la acción de exterminio del enemigo político con la apropiación de sus hijos para extirparles el gen rojo y «reeducarlos» y con las formas de control social que impusieron los ejércitos del Cóndor. «Se fueron inyectando en la sociedad dosis de insensibilidad social que prendieron y que perduran. Hoy toman otras formas, pero tienen idéntica raíz. El Cóndor construyó un enemigo interno, el subversivo, que fue deshumanizado hasta convertirlo en descartable. Ahora se está haciendo lo mismo con otros enemigos, también a través de prácticas profesionales y planificadas. La crisis de salud mental que se percibe hoy, por ejemplo, no es la suma de episodios individuales ni patrimonio de grupos determinados. Es una construcción social, como construcción social eran los padecimientos de los hijos de perseguidos en la dictadura o de los propios militantes.» Y hay una transición más o menos «natural» entre una época y otra, hecha de temores, marginaciones, persecuciones.

«Lo vemos también en la actitud de ahora del común de la gente hacia quienes viven en la calle, en los feminicidios, en la violencia vicaria. El “algo habrán hecho” que en otras épocas remitía a los militantes políticos para justificar la violencia de que eran objeto se traslada a otros blancos, al tiempo que se sigue aplicando a quienes se rebelan contra las injusticias o continúan pensando en cambiar el mundo.»

Demasi recordó en el seminario de la Udelar que cuando en 1970 comenzaron a ventilarse los primeros casos de tortura a presos políticos en las cárceles uruguayas salió a luz que esas prácticas eran ya habituales en los cuerpos de los llamados presos «comunes». «A nadie le había importado.» Si esos procesos se instalan, sugirió, invariablemente bifurcan y se hace difícil revertirlos. Y recomendó mirar hacia Río de Janeiro y la masacre de semanas atrás de un centenar largo de supuestos narcos, de supuestos delincuentes. Por aquí hubo quienes aplaudieron la matanza y estarían dispuestos a «adaptarla» y reproducirla llegado el caso. Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, los bravos diputados y senadores orientales que respaldaron la carnicería carioca no son el Cóndor, pero lo llevan en sus genes. «Lo de Río es un ejemplo más de que se necesita historizar más los procesos que han tenido lugar en nuestra región. Las continuidades son evidentes», dijo Achugar a Brecha. Y Demasi afirmó en el seminario: «Estamos a un paso de Río. Aceptando el traspaso de límites con la delincuencia común como se aceptaba en los ochenta calladamente la represión» se va hacia el despeñadero.

REPRODUCCIONES

Odilon Caldeira Neto es un historiador brasileño especializado en el estudio de las extremas derechas. Autor de libros como O fascismo em camisas verdes, que analiza el surgimiento de organizaciones de masas de ese signo en su país casi que a la par de Italia («la Acción Integralista Brasileña, surgida en 1932, fue el mayor partido fascista fuera de Italia», escribió), Caldeira Neto sostiene que en Brasil el fascismo ha construido «una cultura política» de bases sólidas. «Los escenarios de los sesenta y los setenta no son idénticos a los de ahora, eso está claro –confió a Brecha–, pero también sabemos que la historia resuena con mucha fuerza en las sociedades latinoamericanas. Es imposible no observar ciertas reproducciones del fascismo y su imaginario político en las expresiones más recientes de la ultraderecha o en hechos como los de Río de Janeiro.» Como historiador, subraya: «Me interesan esas líneas». Líneas que pueden identificarse sin demasiadas dificultades: una es la fabricación del miedo; otra, la represión a las minorías y las disidencias políticas; una tercera, la construcción de un enemigo; otra, las interacciones internacionales.

«El debate que se está dando actualmente en Brasil sobre la calificación de las organizaciones criminales vinculadas con el tráfico de drogas como “entidades terroristas”» debe mucho a la «lógica de construir un enemigo con la que tanto se manejan las extremas derechas», afirma Caldeira. Implica «ciertos patrones históricos, que en el caso brasileño van incluso más allá de las dictaduras de la seguridad nacional» porque enganchan con «la sospecha» bien arraigada hacia la población negra y las minorías en general. «Y existe además un guiño hacia una construcción geopolítica de la extrema derecha latinoamericana en relación con Estados Unidos, en particular con Trump.»

No se puede hablar de terrorismo sin hablar de los terroristas, apuntó el historiador en diálogo con el semanario. Al enemigo hay que darle forma, carnadura: quien décadas atrás tenía los rasgos de un «subversivo» ha mutado para adquirir los de un «narco». Los métodos para enfrentarlos no han cambiado. Ni siquiera el discurso, porque hay en la extrema derecha una retórica que vincula al «zurdo» con el traficante y el delincuente. «Si uno mira dónde se articula el bolsonarismo, verá que es en los territorios controlados por las milicias», los grupos paramilitares, y si escucha el lenguaje utilizado para combatir al narco, verá que tiene los mismos acentos, las mismas invocaciones que se utilizaban para combatir a las izquierdas o a las guerrillas. «La figura del miedo es en ese terreno un elemento central para las extremas derechas», que al mismo tiempo que dan forma a los «arquetipos del mal que inspiran temor social» exaltan al «buen ciudadano, a la gente bien» para construir comunidad, concluye el investigador brasileño.

MAPAS

Pero hay otros legados, dice Achugar. «Hay que indagar en los planes económicos que impulsaron las dictaduras. Las coincidencias con lo que siguió después, y continúa hoy, no son pocas. El mapa del Cóndor coincide básicamente con el mapa de lo que hoy podría llamarse la república de la soja. Y aquel extractivismo de los cuerpos de los años setenta se imbrica con el extractivismo del modelo económico, que se ha consolidado y acentuado en los últimos años. Hay gente en Brasil que está investigando cómo la intensificación del modelo sojero ha acentuado la violencia, dirigida por los mismos que impusieron las dictaduras.»

Un ex maestro rural del departamento de Treinta y Tres dijo que los aviones que fumigan agrotóxicos sobre los cultivos no son cosa de ahora. «Cuando él trabajaba en la escuela de Arrozal 33, en la época del golpe de Estado, ya pasaban esos aviones con su carga de pesticidas. Arrozal 33 en aquella época era dirigida por Jorge Sanguinetti», que luego fuera ministro colorado en democracia. En la plantilla de Arrozal 33 revistaba hasta hace unos años Julio de los Santos, el único trabajador rural uruguayo que ha enjuiciado a una empresa por los daños sufridos por la manipulación de agrotóxicos.2 «Son una serie de datos que te muestran continuidades y que recién ahora estamos visualizando. El trabajo de memoria debería consistir también en dejar claro que esto no es nuevo, que los actores y los intereses se repiten.» Entre la violencia contra los cuerpos y la violencia contra el territorio, insistió la investigadora, «las conexiones son mucho más claras que lo que a primera vista parece, como afirma Rita Segato cuando habla del modelo de muerte y destrucción que se ha ido imponiendo en el mundo».3

TIEMPO PERDIDO

La difusión del miedo es también deudora de la impunidad, de esa sensación de que no ha habido justicia, de que los militares y sus valedores «se han salido bastante con la suya, siguen manejando los hilos e imponiendo condiciones y se continúa castigando a quienes osan levantar la voz, rebelarse, protestar, te espían como si nada», analiza Achugar. Podría haber sido distinto, claro está, pero se perdió la oportunidad de golpear cuando en cierta medida estaban groguis y a la defensiva, señaló Demasi en las jornadas organizadas por la Facultad de Humanidades. El historiador recordó cómo durante el primer gobierno del Frente Amplio todo estaba subjetivamente dado para que se avanzara en materia de justicia y verdad, pero no se hizo y los militares se fueron recomponiendo, midiendo que podían ir moviendo peones cada vez más a su guisa y dándose cuenta de que el temor realmente había prendido. O quizás más: de que no había deseos de ir más allá, y de que los lazos de complicidad eran tan sólidos como el miedo. «El tiempo fue corriendo luego en nuestra contra», evaluó Demasi.

En el otro platillo estuvo el contra-Cóndor, dijo Achugar, aludiendo a esas «redes de solidaridad» compuestas por organizaciones y asociaciones de diverso tipo que desde abajo fueron las responsables reales de crear condiciones para que se avanzara lo que se avanzó. «Esa es la parte positiva de esta historia», pero la balanza continúa, todavía, inclinada hacia el otro lado.

- «50 años después del Plan Cóndor. Revisión y nuevas perspectivas de investigación», jornadas celebradas entre el 3 y el 5 de noviembre, con participación de académicos e intelectuales latinoamericanos, europeos y estadounidenses y representantes de organizaciones sociales. ↩︎

- Brecha ha seguido muy de cerca el caso de Julio de los Santos desde que estallara, en 2017. ↩︎

- Véase la entrevista de Raúl Zibechi a Segato en el especial aniversario de Brecha («Gaza anuncia que una nueva ley está vigente: la ley del poder de la muerte», 30-X-25). ↩︎