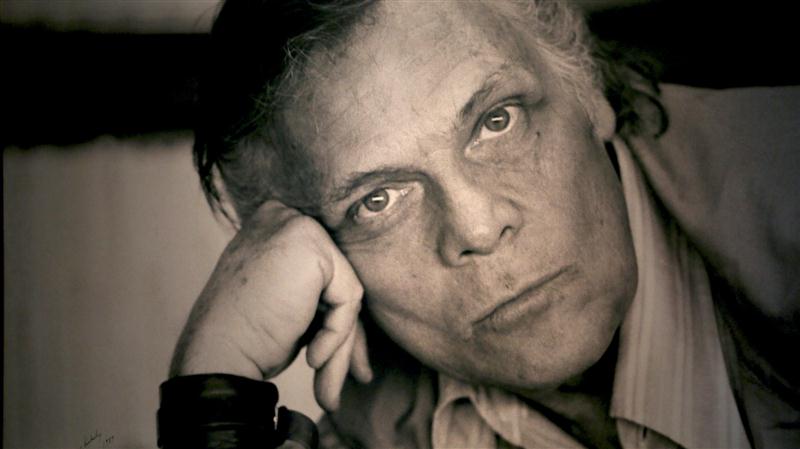

Desde que se enfrentó a los adalides del muralismo mexicano, José Luis Cuevas se transformó en un enfant gâté que cultivó casi con golosa altivez la cadencia de sus gestos grandilocuentes y sus desplantes, una pose peleadora que lo transformó hacia fines de los años cincuenta en el principal referente de la llamada “generación de la ruptura”. No es sencillo oponerse a los próceres pictóricos de su patria y salir indemne de la contienda. Pero Cuevas, que era en esencia un autodidacta –debido a una formación breve y sólo técnica en el grabado–, construyó su personalidad artística sobre la base de trabajo y verdadero talento. La publicidad que le granjearon sus declaraciones contra colegas artistas, su hipocondría, sus fanfarronerías amorosas e incluso el exacerbado narcisismo –que para algunos explica el ejercicio de autorretratarse diariamente–, no hizo más que llevar el agua hacia la sólida fuente de donde fluían sus varios conocimientos y disciplinas. Fue pintor, escritor, dibujante, ilustrador, escenógrafo, grabador y escultor. Realizó la escenografía para la premiada La noche de los asesinos del cubano José Triana y en varias ocasiones para el American Ballet Company en Estados Unidos; armó junto con Sergio Arau y el escritor Carlos Monsiváis el espectáculo El Quid (1965), se autointerpretó en la película mexicana Los amigos de Ruben Galindo (1977). Pero ninguna de estas facetas artísticas estuvo a la altura de su dominio del dibujo, campo en el cual toda la rebeldía interior y la mirada sarcástica hacia el entorno se manifiestan de manera contundente y aguda. Sus dibujos y grabados hacen gala de una línea veloz y cálida, bien definida, con inflexiones que facetan las figuras humanas y animales –se lo etiquetó dentro de la “neofiguración”– en planos y volúmenes severos. Ha tomado de Pica-sso la lección cubista y la ha combinado con un ímpetu mordaz al estilo Grosz, pero no tan recostado a la crítica social, sino a la indagación de las zonas oscuras e irracionales de la mente humana. (Picasso le dará el espaldarazo definitivo al adquirir dos obras suyas). No es casualidad que una experiencia determinante para su carrera hayan sido los trabajos que realizara en el hospital de salud mental La Castañeda, donde su hermano ejercía la profesión de médico psiquiatra. De esa vivencia con los pacientes Cuevas encuentra materia prima para su trabajo dibujístico: lúcido y sufrido, diáfano y pesadillesco a la vez. Entre 1977 y 1979 se autoexilia en Francia, donde consolida una fama internacional con sus series de litografías, serigrafías e ilustraciones para libros. Amigo de Rafael Squirru, Octavio Paz y Carlos Fuentes, próximo a la amistad de Jorge Luis Borges –de quien ilustró El Aleph–, sus predilecciones literarias –leáse ensayos gráficos e ilustraciones– comprenden a Kafka, a Quevedo y al Marqués de Sade, nombres que acompañan su obsesión por la muerte y la sexualidad. Luego de retornar a México consigue crear el museo José Luis Cuevas sobre el convento abandonado de Santa Inés, a un costado de la Academia de San Carlos, en México DF.

El pasado 3 de julio falleció por causas aún no declaradas uno de los más grandes dibujantes americanos que nos dio el siglo XX, el hombre que, cargado de miedos y de obsesiones escarbó en las “cuevas” de la condición humana para convertirse en su propia obra. Dijo en una de sus últimas declaraciones: “Quiero trabajar todos los días hasta que el último dibujo aparezca. ¿Cuál será ese dibujo final? Es algo que me pregunto con frecuencia. Cuando llegue el final quiero ser yo mi última obra”.