La tormenta ya estaba brava, pero se pondría peor. Los troperos lo sabían y por eso querían cruzar el río a toda costa. En los años veinte no había sobre el Queguay un puente por donde pasar un lote de novillos, por lo que se debía acudir a los balseros, un veterano y sus hijos, que aquella noche ya habían amarrado la chata flotante a unos árboles en la barranca del río y se habían refugiado en las casetas de la parte alta. Desde allí el Queguay parecía un torvo abismo negro. La discusión entre troperos y balseros se puso áspera. El tiempo apremiaba y las manos ya tanteaban los aceros. Calibrando qué podía ser peor, si largarse a cruzar el río o una riña, don Higinio frenó a sus hijos con un grito seco y ordenó: “Los cruzamos”.

La tormenta empeoró. Dentro de aquel infierno de agua y viento unos cinchaban de los animales aterrados mientras otros sujetaban las balsas. No se veía a más de un metro de distancia. Los gritos de los hombres se hundían en la tormenta y se apagaban antes de llegar a destino. Se encaramaron al barandal de la chata, rodeando a los animales y repartiendo el peso, y se largaron. Con una mano picaneaban a las bestias, con la otra se agarraban de la balsa. El Queguay era un torrente negro embravecido. El desastre era inminente. “Mejor hubieran sido los facones”, pensó el padre. No tuvo tiempo de pensar nada más. Una embestida lo arrojó al agujero negro de la noche de agua. La baranda cedió, los animales se precipitaron al agua y la chata se dio vuelta. Los troperos y los hijos salvaron la vida aferrándose a los cuerpos flotantes de los novillos ahogados. A don Higinio lo encontraron a la mañana siguiente, río abajo, muerto. El menor de los hijos balseros decidió entonces que era momento de dejar el río y partir. Tenía 17 años cuando cruzó el Uruguay y se internó en los campos de Entre Ríos.

“Porque perdimos al viejo

y quedamos endeudados

madre, hermanos y cuñaos

cuando la Crisis Mundial,

no me quiero ni acordar,

qué tiempos tan desgraciados.”

En 1933, el que había sido balsero era emparvador en la zafra del trigo en los campos de Gualeguay. El sol quemaba la espiga y los brazos, mientras el lomo arqueado iba y venía del suelo a la parva tejiendo inmensos soles de paja que quedaban desparramados por el campo infinito, como mojones de un camino iluminado para otros. A la noche, sus dedos gruesos y tajeados seguían tejiendo soles en la guitarra, arpegiando décimas galponeras que emparvaban los sueños chamuscados de la peonada. Martín Palacio Gamboa dice que un payador es un artista que ha suprimido la distancia entre arte y vida, en un proceso operativo en el que lo que importa es el despliegue de diversas estrategias de representación que apelan a un fondo testimonial común con el auditorio y la situación en que acontece, en el momento que acontece.1 La milonga era el lenguaje que lo sustraía de los rigores del trabajo campero y lo ponía a decir su palabra, cantando dicharachos o penas, sucedidos e historias, zurciendo en contrapuntos y milongas la trama de la cultura popular que los decía a todos.

En 1943 el payador zafrero era chacrero en la zona de Sánchez Grande, en Río Negro. La guitarra era la flor de las farras de ocasión. El humor una necesidad. Un domingo de penca llegó al lugar un gringo, conocido del pulpero, con un caballo que venía a disputar al favorito local, un zainito colorado propiedad de un sargento. Por aquello del malo conocido, en este caso sumado a lo del caballo del comisario, toda la gente del lugar apostó su dinero al zaino, que fue derrotado de punta a punta por el parejero retador que resultó ser la encarnación del viento. La paisanada ya bajaba la derrota a los tragos mientras el gringo y el pulpero contaban los billetes, cuando irrumpió en el lugar un forastero que alarmó a la reunión. Al verlo, el gringo entró en pánico y comenzó a gritar que se trataba de un peligroso asesino. Sin perder la calma, el forastero explicó a los presentes que, aprovechando su ausencia, el gringo lo había saqueado, asesinando a su madre para robarle el pingo que acababa de ganar.

“El gringo sin meditar

su pistola descargó,

pero aunque lo madrugó,

el gran miedo lo hizo errar.

De pronto se vio brillar

el facón del forastero,

le hizo un tiro certero,

se vio al gringo tambalear,

sólo un grito pudo dar,

al traspasarle el acero.

Ciriaco Roca es mi nombre,

le dijo a la paisanada,

mi madre ya está vengada,

así procede el que es hombre.

Pulpero usted no se asombre

por lo que haya sucedido

dé cuenta de lo ocurrido

que yo me voy a alejar;

criollos. no he de olvidar,

lo bien que me han recibido.”

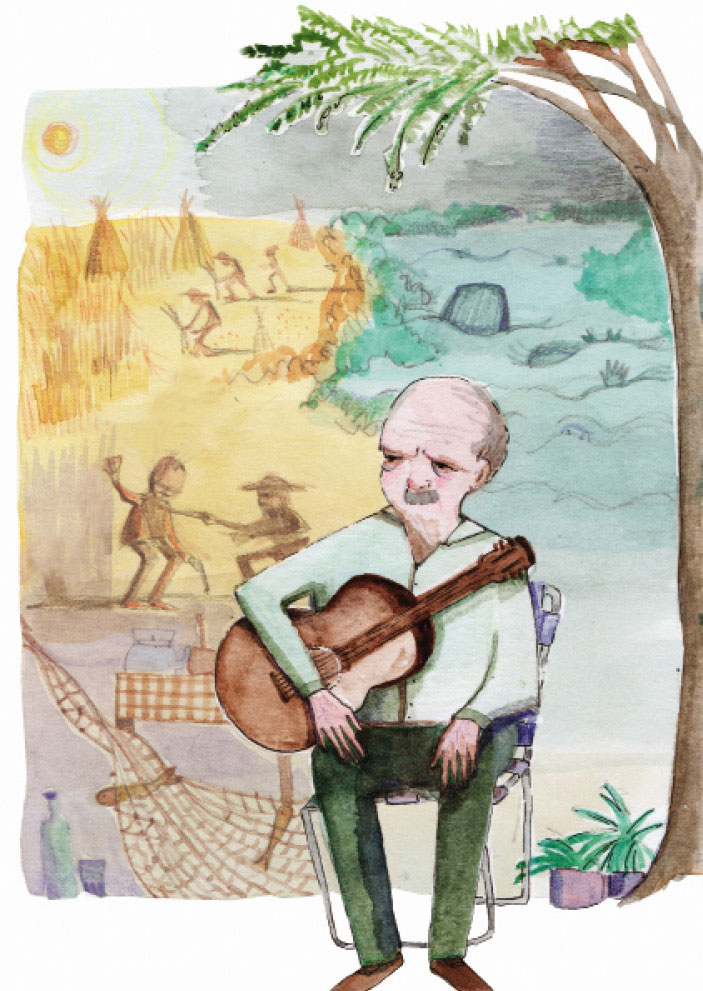

En las décadas siguientes, el que había sido balsero siguió cambiando de pagos y oficios, hasta que, trabajando de tornero, se estableció en la ciudad de Salto. Allí formó una familia y se aquerenció. Allí le fue llegando la vejez. Si envejecer es vivir entre recuerdos, una vida como la suya aseguraba compañía numerosa. Pasaba las mañanas en la cocina y las tardes en el sótano, entre redes de pesca, mesa de herramientas y caña brasilera. Siempre tenía carne de jabalí o alguna mulita para adobar, regalo de amigos que llegaban para traerle sabores del monte. Pero era como poner enredaderas en la jaula de un puma. La ciudad y la familia nunca lo habían terminado de domesticar. En las estrofas finales de la vida, su impulso era volver al monte, internarse hasta encontrar un arroyo, acaso volver al Queguay, a las barrancas, lejos del puente. Y alguna vez lo intentó.

Insultó a la vejez con gritos fieros cuando perdió habilidad. La vejez era algo que le pasaba en las manos. Se le fue haciendo difícil sostener un acorde limpio o pulsar con firmeza las bordonas, reforzar una red para que aguantara el empuje del dorado o confeccionar una banqueta con cuero de potro. Su última copla se la dedicó al paraíso que era su compañía y sosiego en las ardientes tardes de verano.

“Ya no te corto las ramas

ya me siento igual que vos,

viejo, cansado y sin voz

pa’ cantarte en la guitarra.”

Durante el tiempo que compartimos, Diego Justino Cano me trasmitió, entre anécdotas y décimas, un mundo fantástico que pobló de historias e imágenes mi niñez con tiempo para escuchar. El Lejano Oeste se extendía desde la Cuchilla de Haedo hasta el río Paraná. Más tarde comprendí que era un pasaje de posta. Tarea cumplida, abuelo: esta vez a mi modo, tu historia queda contada.

(Nota: Los versos que se transcriben en este texto son de autoría de Diego Justino Cano. De alguna manera, todo lo demás también.)

- El bardo del Tacuarí. Antología crítica de Carlos Molina. Impresora Cooperativa Aragonés, Montevideo, 2016.