Hay un esquema básico que se repite en numerosas películas (por algo será), al menos desde Kramer versus Kramer (1979, Robert Benton): el hombre que, anteriormente más o menos desligado del día a día de su hogar –se mantenga o no entre sus confines–, que por decisión de su mujer o ex mujer, que lo obliga a convivir con su(s) retoño(s) mucho más de lo que su ubicación y actitud suponían posible, gracias a eso descubre su condición de padre, con todas las preocupaciones y las alegrías, o recompensas afectivas, que tal condición comporta. El esquema es: mamá deja a nene sin previo aviso a cargo de ese tipo escurridizo de sus deberes paternales; tipo descubre que, pese a evidentes torpezas y desencuentros iniciales, hacerse cargo de nene no sólo no es tan malo sino que además comporta una forma de la convivencia que, oh sorpresa, le da mucha felicidad, situación que, de faltarle, lo hace muy desdichado. Es un esquema rendidor a nivel del gran público, porque en el asunto se implican niños, sus siempre gratificantes ocurrencias, porque es un mensaje para nada inadecuado en los tiempos que desde hace rato vienen corriendo, y que para “uno más de cuatro” (diría Catita) puede ser revelador, o al menos un buen llamador: “Mirá, bobeta, lo que te estás perdiendo”. Cyril Gelblat, director de esta película, ha tomado buena nota de estos aspectos, hasta con referencias explícitas; si el rubiecito de Kramer versus Kramer le reprochaba indignado a su papá Dustin Hoffman por cuánto había demorado en recogerlo al final de un cumpleaños, diciéndole: “Todas las madres llegaron antes”, una de las nenas de Antoine (Manu Payet), cuando éste le pregunta: “¿Quién es el mejor papá del mundo?”, le contesta: “Mi mamá”.

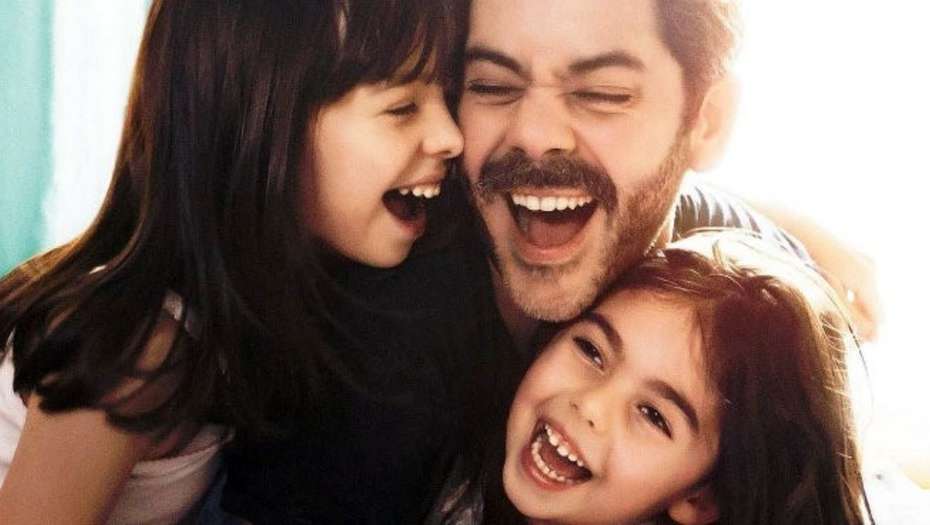

La tónica de este filme está dada por el tipo de personajes que lo pueblan. Antoine es un productor musical que fue baterista, es simpático, bohemio y ocurrente; la madre de sus hijas es una abogada, y para más datos, jueza; medio rara la mezcla, pero así es. El oficio de Antoine dota al filme de una impronta musical: mientras transcurre la historia, él está empeñado en producir un disco al que, con razón, le tiene mucha fe. Esto provee al filme de secuencias no sólo musicales sino que propician la confrontación de Antoine con su propio pasado, visten de gracia varias escenas, y le dan sustento a esa creciente aproximación con sus dos niñas. El filme no se resiste a un viejo truco; esa aproximación padre-hijas (una como de 4 o 5 años, la otra casi preadolescente) se muestra en una buena porción bajo el esquema de videoclip enternecedor: tomas de encuentros ágilmente editados con fondo sonoro. Película comercial sin disimulos, Todo para ser felices forma parte de una creciente corriente del cine europeo que, con todo derecho, le disputa a Hollywood ese nicho que busca llegar al gran público. Lo hace con bastante inteligencia; hay detalles –las relaciones entre hermanos, las herencias étnicas y culturales, por ejemplo– que matizan apropiadamente, con signos de los tiempos que corren y el lugar donde suceden, una historia que, sin esos matices, podría ubicarse en cualquier parte. No hay mucho más, pero el acierto del elenco, el ritmo eficientemente calculado, el sentimentalismo que se las arregla para sortear la cursilería, hacen de esta película una instancia olvidable, pero mientras se la ve, gratificante.