El 2 de abril de 2013 cayeron 400 milímetros de lluvia sobre La Plata. En esas cuatro horas, la ciudad ideal y racionalista hizo bochornosamente agua debido a toda la obra pública subejecutada y a un sistema urbanístico supeditado a la presión inmobiliaria. Las pérdidas materiales fueron incalculables. Oficialmente, se contabilizaron 89 muertos. Fueron muchos más. La ciudad, por cierto, acusó el golpe como un trauma: ahora vemos un par de rayos y llamamos a nuestros seres queridos para saber si están a resguardo. De esa no volvimos. Unas semanas después, bajé de un colectivo en movimiento y me esguincé. Mala mía. Estaba en alpargatas y acaso excedido de peso, pero me la pasé puteando porque después de tanta penuria esa noche teníamos una suerte de gala: Palo Pandolfo venía a nuestro programa de radio para presentar su nuevo disco. El tipo pasó por la distribuidora, agarró una caja sellada con los primeros ejemplares y manejó los 60 quilómetros que nos separan de Buenos Aires para escucharlo con nosotros. Fuera del aire, se la pasó preguntándome por mi tobillo. Cuando se encendió la luz roja, lo primero que dijo fue que estaba honrado y avergonzado de recibir toda esa atención. Cuando se estaba por apagar la luz roja, lo último que dijo fue que no podía venir a La Plata para hablar de su disco así como así después de lo que había pasado. Con un gesto de dignidad, se puso a disposición. En el medio, desató su verba volcánica, brindamos, nos emocionamos y nos cagamos de risa. Así era Palo.

Nació en Flores el 22 de noviembre de 1964. Como cifró en la apertura de «Playas oscuras», su padre tenía afinidad con el ideario marxista y su madre oficiaba ritos de médium. En esa encrucijada, de alguna manera, ya está Palo. El místico con los pies en la tierra. El alumno del industrial de Flores que titulaba sus discos con el horóscopo chino. Sus hermanas mayores (y los novios de sus hermanas) lo introdujeron en la religión del rock argentino setentista hasta que, a los 14 años, una peritonitis lo mandó derecho a la sala de operaciones. Poco después, retraído por la experiencia, fue a ver un recital de Spinetta Jade. Era 1979. La dictadura alcanzaba su hegemonía y la banda presentaba el material aún inédito de su primer disco. Cuando llegaron a «La diosa salvaje», Palo sintió que se elevaba del piso sin otra droga que la hormona drenada por su propia psiquis. Es decir, tuvo satori.

«Me río de la decadencia burguesa. Yo soy de la clase trabajadora. Mi viejo laburó 40 años en fábricas hasta que Martínez de Hoz y todos los cipayos las liquidaron y le dieron una indemnización que sirvió para que yo me comprara una guitarra que todavía tengo. Fue en el 81: todo pasó en el 81», decía. Así, mientras se dejaba el pelo largo y salía a tocar sus canciones psicodélicas con Sempiterno, Palo se afilió a la Federación Juvenil Comunista a través de Fabián Polosecki: un militante carismático que poco después comenzaría a ganar celebridad como periodista. Una de sus primeras tareas fue salir a hacer pintadas con consignas como «Fuera, yanquis y milicos». Casi un acto suicida. No sería el último.

En algún punto de 1983, un compañero del colegio viajó a Europa y volvió con la moneda de cambio. De pronto, los chicos de la federación que invocaban a la democracia cantando canciones de Silvio Rodríguez, le dieron play a dos casetes con la flor y nata del tecno-pop: The The, The Human League, Ultravox, Tear for Fears, etcétera. Ya estaba dando vueltas el vinilo Kaya, de Bob Marley, y Sumo prendía el circuito porteño de pubs como si fuera un reguero de pólvora. En un par de semanas, todos se cortaron el pelo y se vistieron con los impermeables negros. Estacionaron el Taunus, abrieron las puertas y pusieron Adam & The Ants al mango. Así también se cayó el velo de la dictadura: con Palo bailando new wave sobre el césped de la Ciudad Universitaria.

No había lugar para los tibios. El 31 de diciembre de 1984, Palo presentó a su nueva banda sobre el escenario palermitano de La Alcantarilla. En unos meses pasaron de tener un nombre casi en joda a otro profundamente serio, con el que sellaron con ginebra los dilemas políticos argentinos del siglo XIX y el cine soviético de Andréi Tarkovsky: Don Cornelio y La Zona. La banda era una caballo de Troya: en el subidón de la primavera alfonsinista, metieron todo el lirismo spinetteano adentro de los pads electrónicos y las guitarras sintetizadas. No había vuelta atrás. «La primera vez que los escuché en vivo me parecieron una mezcla de Pescado Rabioso y The Cure», dijo Andrés Calamaro, con precisión. Unos días después ya estaba produciendo el disco debut y secuestrando las pistas de «Ella vendrá» durante 11 horas reloj para convertirla en un hit. Quién se lo puede reprochar.

Dicen que el éxito cambia a la gente. También los difuntos. Atormentados por la exposición radial, los integrantes de Don Cornelio se refugiaron en el Parakultural y metabolizaron por vía intravenosa el teatro radical de Batato, Noy o las Gambas al Ajillo. Hipnotizado por los shows de Todos Tus Muertos, Palo le perdió definitivamente el miedo al cuerpo: al pogo, al sexo, a la sangre, al sudor, a la merca, a las piñas. De pronto, la banda tuvo una revelación invertida y puso patas para arriba la cruz de su propio credo. Una madrugada, mientras mezclaban Patria o muerte, Calamaro y Luis Alberto Spinetta cayeron en los estudios Panda. Así se lo contó Palo a Mariano del Mazo. Fue como una parábola: la banda puso «Cabeza de platino» y, en los altos ventanales de Floresta, Spinetta escuchó esa música colgado de la aleta. Palo contuvo el aliento. De pronto, Luis exhaló: «Oscuro, como la noche».

A pesar de cierta idea instalada en el imaginario del rock argentino, Palo nunca se autoboicoteó. Hizo lo que tenía que hacer en cada momento. En el marco de la hiperinflación y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Patria o muerte es exactamente el disco que había que grabar para el año 1988. A su manera, a su oscurísima manera, incluso forma parte de una suerte de trilogía involuntaria con Oktubre (1986) y Ciudad de pobres corazones (1987). Los equivocados, en cualquier caso, son los otros. Si bien Palo atendía a los malditos y podía, incluso, celebrar el suicidio de Kurt Cobain como gesto artístico, poco a poco se fue revelando como un trascendentalista. Era capaz de venerar la obra de Van Gogh hasta la extenuación, pero también se exasperaba con su mera neurosis. «A veces me pongo a leer las fucking cartas que le escribió a su hermano Theo y ya me hincha las pelotas que sea tan pelotudo», decía.

En ese sentido, Palo no era un maldito. De hecho, veneraba la idea del hit, los éxitos propios y los ajenos. Le gustaba escuchar sus canciones comprimidas al mango por los agudos de la radio y era capaz de tocar «Estaré» o «Ella vendrá» hasta en los asados más peregrinos. Lidiaba con su público como un individuo y lidiaba con la industria como un profesional. En algunas épocas, con mejor diálogo. En otras épocas, con ningún diálogo. De hecho, cuando armó Los Visitantes y «Playas oscuras» comenzó a desmarcarse como corte de difusión, hicieron un videoclip casi exclusivamente para el programa de Marcelo Tinelli. En ese sentido, Palo era sofisticado y popular. «Llegamos a tope en el 93, cuando cortamos la avenida Alberdi con el disco recién salido. Sobornamos a la Policía con tres cajas de tinto de la vinoteca El Solitario y, un viernes de tránsito pesado, copamos esa zona entre Floresta y Mataderos. Antes de que La Renga levantara vuelo. Después vinieron los Redonditos a tocar por ahí. Las posibilidades del early menemismo. Después todo se fue al carajo», decía.

Uno a uno. Pizza con champagne. Galimberti en Punta del Este. Susana Giménez y Moria en El Dorado. En pleno aluvión neoliberal, Palo se lanzó a explorar la «música de ancestros» (tango, huayno, milonga, flamenco, etcétera) y encontró la horma de su zapato: el rock argentino ya no como ruptura, sino como continuidad de una tradición. «Sangre» es el ejemplo arquetípico: un valsecito criollo en el que, en plena escalada del VIH, conecta a Oliverio Girondo con la revista Cerdos & Peces. En ese sentido, fue uno de los últimos guerreros de la contracultura, de toda esa constelación de lecturas, películas, vestimentas y valores que, en los tempranos setenta, giraban alrededor del rock como vehículo y núcleo indivisible. Una canción de Palo, en ese punto, podía ser la culpable de que un pibe que escuchaba «Antojo» en la Rock & Pop terminara comprando un poemario de Michaux o de Tuñón.

«Me recorrí la avenida Corrientes millones de veces», decía. «Para mí, es un maná: me vi todo el cine europeo, entré a todas las librerías. Hoy por hoy ando por Corrientes y gozo. Aparte, la gente me conoce, me saluda: “Hola, Palo”. Me como un pancho y me gritan: “Buen provecho, Palo” [risas]. Hice la secundaria del 78 al 83 y me di cuenta enseguida de que detrás de un libro y de un disco había mucho. Entonces, ¿qué hice? Empecé a escuchar discos y a leer libros. Esto es música popular, es tradición oral. ¿Por qué cerrarse a una de las tantas influencias? Eso habla mal de uno. No confío en las estructuras rígidas. Es una forma de fascismo: una actitud corporativa».

Fiel a su programática, a medida que Los Visitantes crecían en convocatoria, fue encontrando nuevos caminos para permanecer en el llano y dialogar con las voces nuevas. En 1995, mientras Carlos Menem era reelegido y Patricio Rey alcanzaba estatus de masividad clandestina, un boliche llamado La Luna convocó a la banda para salvarse de la quiebra. Como Los Visitantes ya habían sobrepasado largamente su capacidad, Palo y Karina Cohen decidieron reunir a algunos poetas de su área de influencia. Así aparecieron, a orillas del somier de Gabriel Gavilán Coullery, tipos como Osvaldo Vigna, Hernán, Carlos Núñez, Gabo Ferro, Eduardo Nocera, Tom Lupo y aquel díscolo personaje cordobés que habían conocido en una de sus giras: Vicente Luy.

Con los Verbonautas como guardia pretoriana, Palo conectó literalmente (y literariamente) la saga de la calle Corrientes. Los pibes que comían su pizza de Ugi’s en Pizza, birra y faso con el baño de La Perla del Once y el whisky de María Moreno; las revistas literarias de Abelardo Castillo, los beats de la revista Opium y los mufados de Eco Contemporáneo; los poetas del tango y el diálogo porteño y socrático de Macedonio Fernández con Xul Solar y ese pendejito llamado Jorge Luis Borges. A su modo, era el final de una saga épica. Palo buscaba la voz del siglo mientras el país avanzaba con los ojos vendados hacia el iceberg de 2001 y tanto Los Visitantes como los Verbonautas se arrojaban desesperadamente por la borda. Eran madres o padres. Dejaban las drogas, sacaban discos o libros, bailaban, ingresaban en reality shows, volvían a las drogas, enloquecían, criaban tortugas o, para decirlo de una buena vez, se mataban.

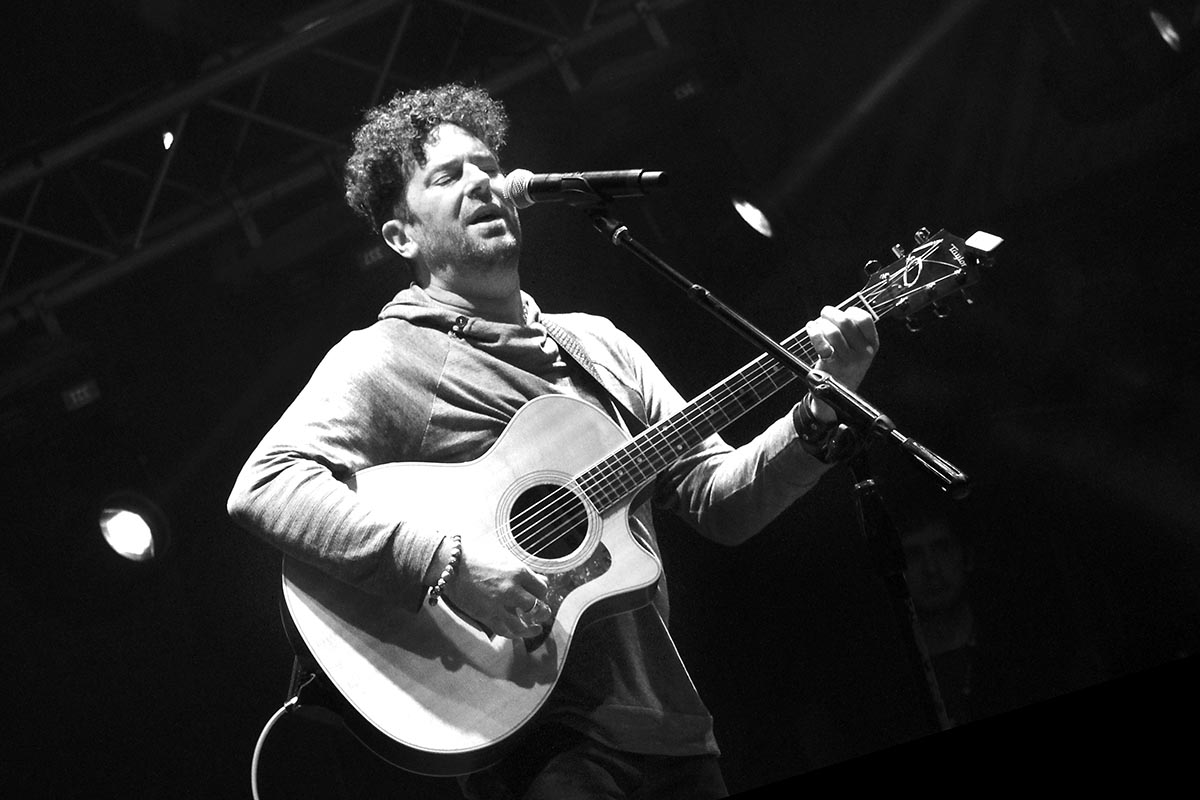

Convocado por las abuelas de Plaza de Mayo, Palo debutó como solista en el décimo aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño. Junto al Obelisco, frente a 30 mil personas, en el último verano del milenio, como número soporte de la Bersuit. Así, en el preciso momento en que el llamado rock barrial alcanzaba dimensiones elefantiásicas de estadio, Palo descendía nuevamente a las catacumbas del under sin sello, sin banda y sin mánager. Sin plata y con una hija recién nacida, tuvo que inventar todo de vuelta y no se le cayeron los anillos. Así como había salido a vender sándwiches de milanesa tras el final de Don Cornelio, agarró la guitarrita y salió a ofrecer dignamente su producto en cada ciudad o pueblito donde lo quisieran escuchar. No es casual que le dedicara una canción a la musa y otra al oficio del cantor. Era ecuménico.

«Soy Palo Pandolfo, convivo con eso desde los 14 años», contaba. «De alguna manera, ¿por qué te hacés solista? Esa es la pregunta que me han hecho millones de veces. Debuté en el 79 con Sempiterno, después hice Don Cornelio en el 84 y Los Visitantes en el 90, pero lo único que escuché siempre fue: “¡Palooooooo! ¡Vamos, Paloooooo! ¡Palo! ¡Palo! ¡Palo!”» O sea, bueno, soy Palo: no me hinchen más las pelotas. No quiero más ser el líder de ninguna puta banda. Si estoy acá, creo que es porque destruí una imagen paterna, así que no quiero ser yo la imagen paterna de ninguna puta banda. Curtansé. Voy a agarrar a gente que se la banque para tocar. Punto», añadía.

Con la edición de Antojo (2007), izó la bandera blanca frente a las empalizadas del mercado. Llamó a invitados célebres, regrabó algunos de sus éxitos y versionó clásicos de su fuero privado: Bob Marley, La Máquina de Hacer Pájaros, Silvio Rodríguez, David Bowie, Mano Negra. Si bien el disco permitió que miles de adolescentes conocieran «Ella vendrá» en la voz de Adrián Dárgelos, no pasó demasiado en lo comercial. Pero, como decía Kurt Vonnegut, uno nunca sabe distinguir entre una noticia buena y una noticia mala. En cualquier caso, Palo radicalizó su camino de exploración acústica y abrió un camino posible para toda una generación de fugitivos: los cancionistas que, a la sombra de Cromañón, encontraron un modelo para su manera de conectar el rock y la psicodelia con nuestros folklores urbanos y rurales.

La formación de la banda La Hermandad fue una afrenta y una confirmación. En el sentido más profundo de la expresión, sus dos discos son trabajos de rock argentino. Artefactos que, subterráneamente, conectan los discos de Pescado y las tapas del Expreso Imaginario con el Parakultural y el filo alterlatino de los noventa. Como si asumiera un rol preparado largamente a su medida, Palo cantó esas canciones prendido fuego. En sintonía: disuelto en su propio magma. Poniendo en marcha un imaginario en el que dialogaban Benjamín Solari Parravicini («el Nostradamus argentino»), el conurbano bonaerense, Theodore Sturgeon, el sexo con amor y la vida familiar. No es casual la mención de Parravicini. Entre otras cosas, todo aquello era un ejercicio de clarividencia eléctrica.

«Yo siempre me alié a la música. Fue algo muy natural en mí. Desde la música se me comunica eso. Fui como un médium natural. No hice nada. Un chico no compone: un chico transmite. En las primeras semanas los niños están más allá que acá. Y son geniales. Miran el aura y perciben solo energía y vibraciones. Son un tester de violencia. Te sacan la ficha. Delante de ellos, depurate o matate. O andate. Te miran alrededor… Miran y ven otra cosa. Están más conectados con su mundo anterior, con su energía cósmica. Y yo necesito poder transmitir ese mensaje. Que sea Palo o Pilo me da lo mismo. En el fondo, yo me voy a morir y va a quedar algo de lo que pude haber transmitido de esa intuición que me trae cosas que son de nosotros. Es nuestra energía. El salvoconducto es eso. Todo se explica en la mediumnidad. Es decir, yo soy un médium. Lo digo humildemente, con todo amor. Porque si no, no me cierra», decía Palo.

Juan Forn, que murió hace tan poco, tuvo un sueño en el que se reencontraba con su padre. Escribió un cuento, que es una forma de saldar cuentas. ¿Y cómo es morir?, pregunta Forn: «El padre desvió los ojos y miró la pileta. “Como nadar de noche”, dijo, y las ondulaciones de la luz se reflejaron en su cara. “Como nadar de noche, en una pileta inmensa, sin cansarse”». Palo Pandolfo, que murió hace unos días, tuvo un sueño en el que se reencontraba con su madre. Escribió una milonga, que es una música propicia para las invocaciones: «Cuando desperté/ la sensación de hablar ahí/ con los que no están/ permaneció dentro de mí». Hace unos días yo, que sigo vivo, tuve un sueño en el que tocaba una canción de Palo, pero no podía cantarla. Escribí una despedida, que es un intento desesperado por retener algo. ¿Qué cosa? Ahora lo sé: una voz.