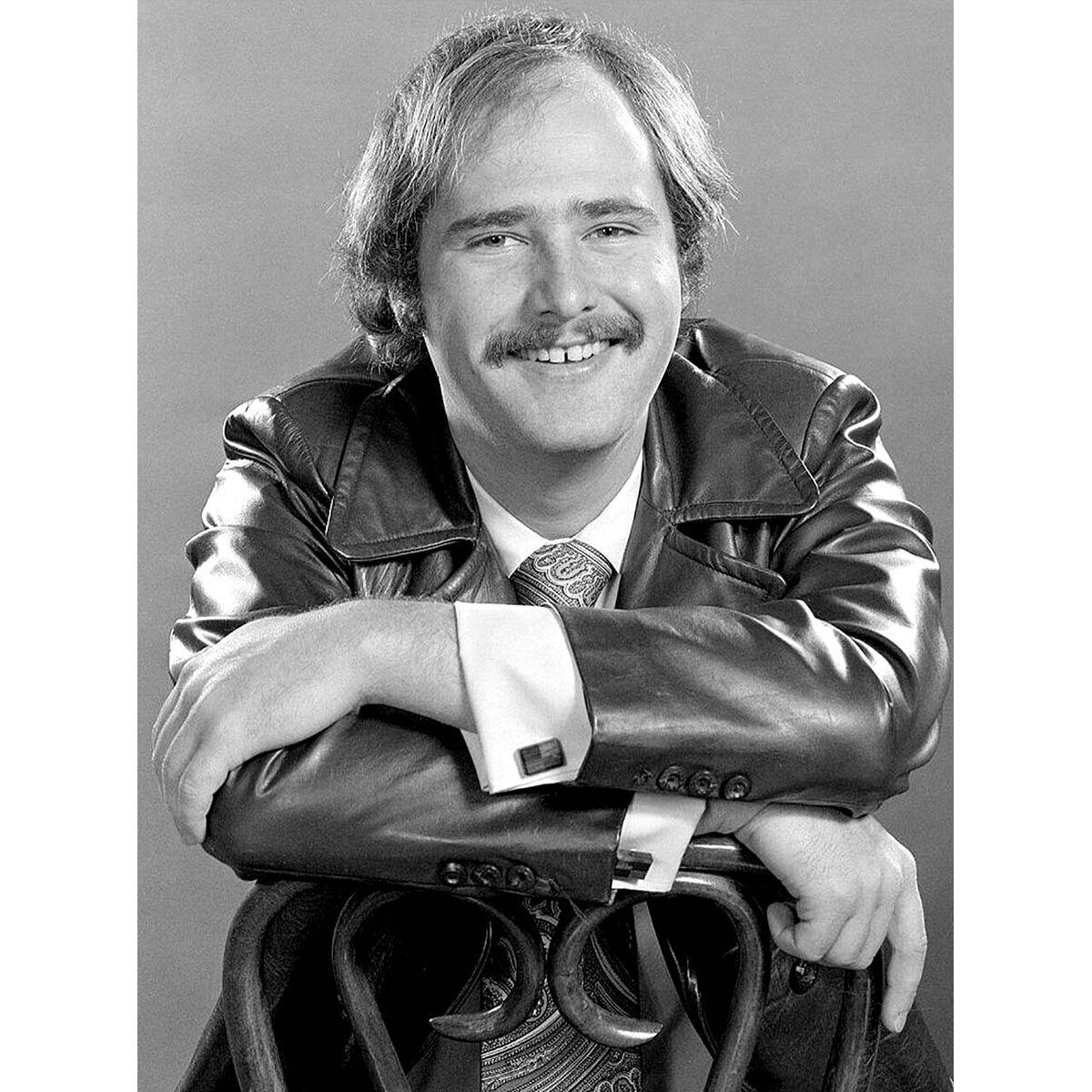

Estamos en el siglo XXI y la polisemia en torno al significante clásico ha dado ya tantas vueltas que parece ridículo –o perezoso– utilizar ese adjetivo, pero lo cierto es que Rob Reiner era un cineasta clásico, y su partida vuelve a confirmar que estamos presenciando los estertores finales del cine del siglo XX. Me refiero al uso de convenciones narrativas para producir efectos cómicos y emocionales que causan un impacto tan inmediato como profundo en los espectadores. Revisando su filmografía, tal vez lo más impactante de ver, incluso cuando pone su propio cuerpo delante de la cámara, es cómo la construcción de una autoría ostentosa nunca está en el centro de su voluntad, sino que su trabajo siempre se pone al servicio de algo más grande y colectivo, guiado por eso que podríamos llamar el sentido último de contar una historia, pero que refiere a lo intangible, a esa vida que tomaban las películas cuando no estaban cercadas por el cinismo posmoderno y se animaban a erigir miradas en las cuales las certezas no daban tanto miedo. No es que esto no sea, de por sí, problemático en muchos sentidos, pero la fe en la mímesis permitía el abandono de la autocomplacencia y aportaba una base espiritual en la cual existían ciertos valores plausibles de ser cuestionados; unos códigos que respetar, un lenguaje compartido que hacía posible evadir la conciencia de la representación para discutir con fiereza las cosas del mundo. Esa falacia de lo común, aun siendo falsa, daba pie a expresiones emocionales que permitían la construcción de referencias compartidas. ¿Qué son el poder, el amor, la muerte, la masculinidad, la locura, la infancia? ¿Qué es, al fin y al cabo, la realidad? Reiner enfrentaba esas preguntas con una búsqueda artística llena de entereza y generosidad, y ese fervor generacional fue aprovechado de forma magistral por Martin Scorsese cuando lo convocó para participar en El lobo de Wall Street; Reiner interpreta a Max Belfort, el padre del personaje de Leonardo Di Caprio, y su retrato de un hombre con pruritos morales pero de temperamento volátil e iracundo, acompañado por ese cuerpazo impresionante, funciona de contraste perfecto para la intensidad individualista sin rumbo que encarnaría la generación siguiente. Cuándo no, Scorsese, hablando de cine.

Y es extraño porque, al mismo tiempo, This is Spinal Tap (1984) de Reiner fue una reinauguración popular de lo que se llamó mockumentaries, películas que, a toda autoconciencia, se ríen de las formas clásicas del documental y utilizan actores para hacer humor exponiendo la falsedad propia de toda idea prearmada de verosimilitud. Es que Reiner, como lo fue el verdadero Max Belfort para los magnates que lo siguieron, hizo de puente para la comedia posterior; sin This is Spinal Tap no habrían existido hitos enormes del cinismo posmoderno como The Office o la serie de televisión Family Tree (2013), pergeñada por el capo de Christopher Guest. En This is Spinal Tap, llena de largos diálogos improvisados, Reiner se presenta como el director Marty Di Bergi, que está realizando un documental que sigue la gira de promoción por Estados Unidos del grupo inglés Spinal Tap mientras presenta su nuevo álbum Smell the glove. Como en todo Reiner, la película no solo se ríe de las formas, sino que es un sofisticado y hermoso insulto a la pretenciosidad de las bandas inglesas, y por eso se convirtió en una icónica venganza del pop americano contra el tradicionalismo extravagante del rock europeo.

* * *

Quizás a partir de esa experiencia creativa tan comunitaria –muchos guionistas y actores– fue que Reiner aprendió a dejarse llevar por las voluntades colectivas, dejando que el reparto y los diversos guionistas y fotógrafos propusieran líneas estéticas claras y originales que convergieran en su energía directiva. A pesar de su concentración en el funcionamiento preciso de la narrativa, cada una de sus películas tiene un color diferente, un uso particular de la óptica, una propuesta en torno a la relación entre los cuerpos y los paisajes. Sus puestas en escena transmiten un espíritu de libertad compartida que las anécdotas confirman; en la escena más recordada de Cuando Harry conoció a Sally, coescrita por Reiner con Nora Ephron, Meg Ryan finge un orgasmo sentada en una mesa del bar Katz’s Delicatessen, de Manhattan, y uno parece sentir el irónico disfrute de la actriz al interpretar a su personaje, Sally, que acaba de tener una discusión con su amigo Harry (Billy Crystal) porque el bobo se hace el crá diciendo que es capaz de distinguir perfectamente si las mujeres fingen o no en la cama. En varias entrevistas, Ryan contó que fue ella misma la que propuso hacerlo así; Ephron había sugerido una escena en la que los dos hablaran del tema, pero ella aseguró que Sally debía demostrar su tesis físicamente. Y Reiner articuló la cosa para que hiciera efecto. Fiel a su estilo, filmó la escena con precisión quirúrgica: inicia con un travelling de establecimiento que termina con ambos, de perfil, enfrentados con la mesa en medio; continúa con dos over shoulder perfectamente simétricos y después, cuando Ryan empieza su pequeño show, se queda con ella en un primer plano que apenas corta con el contraplano de Billy Crystal en un encuadre más lejano, para que se vean, al fondo, las personas del bar que, incómodas, comienzan a reaccionar al extraño espectáculo. Al final, otra demostración del trabajo en equipo: fue Crystal el creador, en el set, de la mágica frase que, después del falso orgasmo de Sally, le dice al mozo una mujer sentada en otra mesa: «I’ll have what she’s having».1

Algo similar sucede en Cuestión de honor cuando Daniel Kaffee, teniente del cuerpo jurídico de la marina interpretado por Tom Cruise, hace un segundo interrogatorio al coronel Jessup –un zarpado Jack Nicholson– hasta que este confiesa, casi sin querer, su culpabilidad al haber ordenado el «código rojo» en la base de Guantánamo, Cuba. O en Misery, en ese montaje alterno en el que las ruedas del auto de la demente de Annie Wilkes se entreveran con las de la silla de ruedas que, desesperado, mueve el escritor Paul Sheldon dentro de la casa, en un aprovechamiento magistral de esa dupla impresionante que armaron Kathy Bates y James Caan.

Sin grandes gestos intelectuales, Reiner lograba una estética contundente en la que él mismo desaparecía para dejar un reguero de talentos potenciados entre sí, con una concepción de la amistad que hizo brillar al cine americano en décadas como las de los 80 y los 90, difíciles para la verdadera libertad creativa dentro de los estudios. Sus películas espejan lo humano con un compromiso enorme en la defensa de los vínculos; en su máxima obra maestra, esa joya de la honestidad intelectual que es Stand by me, el personaje de Richard Dreyfuss, que interpeta a la versión adulta del niño protagonista, termina su novela con la siguiente frase: «I never had any friends later on like the ones i had when i was twelve. Jesus, does anyone?».2 La misma frase aparece hacia el final de la novela The body, de Stephen King, en la que la película está inspirada, pero no es la última línea, ya que la novela es más oscura y triste. Reiner, con su carisma nostálgico y agridulce, se negó a resignarse a la pérdida total de la inocencia y dio vuelta el final, sugiriendo que el hijo de Gordie tiene, en su infancia presente, el derecho de armar sus aventuras sin verse atado a ningún destino. Gracias, querido maestro del cine, por la acérrima defensa de la alegría.