El asunto es tan viejo como el lenguaje mismo: una sociedad agraria tendrá muchas palabras para nombrar todo lo relacionado con la tierra y probablemente ninguna para la exploración espacial. Los esquimales tienen decenas de vocablos para distinguir distintos grados de blancura de la nieve, pero muy pocos para el color verde. El asunto es que antes era improbable que los campesinos necesitaran nombrar en su idioma, pongámosle, un transbordador espacial. Ahora, fundamentalmente por causa de la tecnología, esto ha cambiado.

Ibrahima Sarr empezó su carrera de traductor a los 10 años, cuando volvió a su pueblo natal, Thioubalel, en el norte de Senegal. Allí casi nadie hablaba francés y, en rigor, pocos sabían leer. De modo que Ibrahima traducía cientos de cartas del francés al fulah, y viceversa. Más tarde se propuso crear las fuentes tipográficas para poder escribir en fulah en una computadora. Y ahora tradujo un navegador: Mozilla. También tuvo que ingeniárselas para traducir expresiones como crash (cuando el navegador se cuelga), timeout (tiempo de espera superado) y aspect ratio (relación de aspecto) para una comunidad esencialmente rural. Pero lo hizo maravillosamente bien.

En fulah, cuando el navegador se cuelga, la palabra usada es hookii (una vaca que se cae pero no muere), cuando el tiempo de espera supera el límite, el término es honaama (un pez que se escapó), y para configurar el rango de aspecto correctamente, se habla de jeendondiral, un rezongo de los ancianos cuando una red de pesca está mal tejida.

Por su parte, en un foro católico la pregunta del momento es: si los documentos oficiales de la Iglesia están escritos en latín, ¿cómo escriben sobre la vida moderna? La respuesta es el Lexicon Recentis Latinitatis, un compendio de palabras recientes, latinizadas. No queda muy claro en qué contexto la Iglesia Católica usaría en sus documentos la palabra “lavavajillas”, pero en el caso de que al papa Francisco se le ocurriera comprar uno y dejarlo registrado en los libros del Vaticano, puede hacerlo tranquilamente: es escariorum lavator. Más útiles, aunque igualmente poco espirituales, son los términos Fbi (Officium Foederatum Vestigatorium), Interpol (Publicae Securitatis Custos Internationalis), motocicleta (birota automataria levis), película porno (pellicula cinematographica obscena), jazz (iazensis musica), discoteca (orbium phonographicorum theca) e, incluso, karate (oppugnatio inermis Iaponica), mientras que un hippie es un conformitatis osor y un neonazi un novi Hitleriani motus assecla.

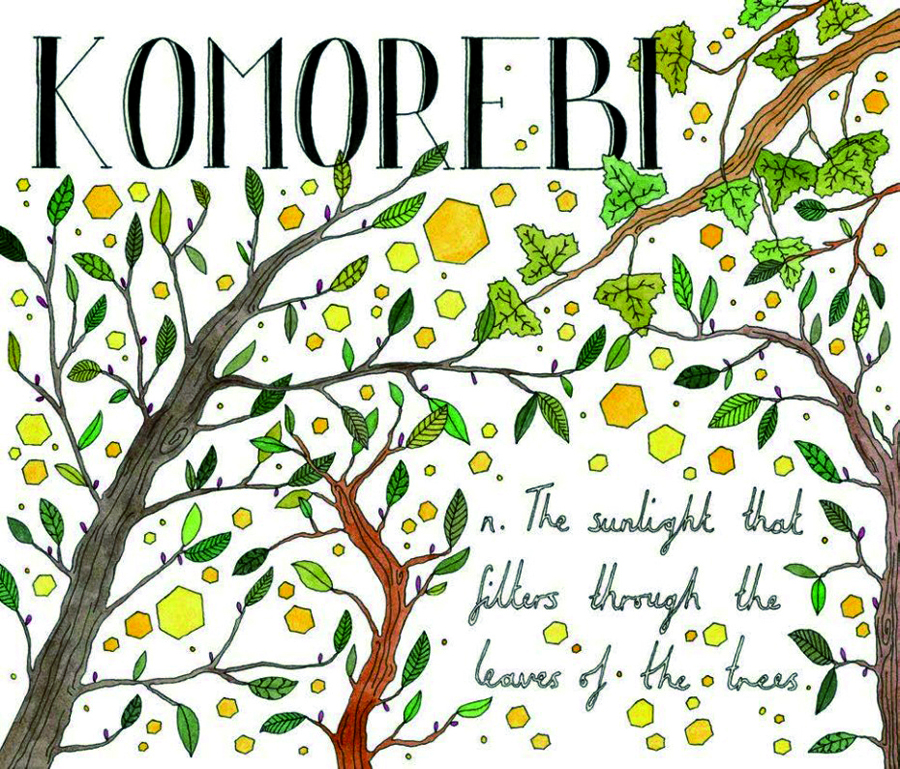

Pero católicos y fulahablantes resolvieron lo que la película alemana Anywhere Else, de Ester Amrami, y el libro estadounidense Lost in Translation, de Ella Frances Sanders, abordan como problema: las palabras intraducibles. En el filme es un asunto lateral: simplemente es la tesis académica que está escribiendo la protagonista, aunque la película termina siendo tan poco interesante que lo rescatable son las entrevistas que filma, donde hablantes de distintos idiomas eligen una palabra intraducible. Lo mismo sucede con el libro de Sanders, que define y dibuja 50 palabras sin equivalente en inglés (como la japonesa komorebi: la luz que se filtra entre las hojas de los árboles, y la malaya pisan zapra, que es el tiempo que se demora en comer una banana).

Y es que puede que no sea lo más recordable de 1984, de Orwell, pero cualquiera que se haya enfrentado a la parálisis de encontrar una palabra insustituible tendrá en su corazón para siempre a Ampleforth. Completamente ajeno a la dureza de la prisión, este poeta encargado de purgar las obras literarias de palabras inconvenientes continúa preguntándose cómo sustituir la palabra God, presente en un poema de Rudyard Kipling, habiendo en el idioma inglés solamente 12 palabras terminadas en “od”. Sin dudas, una tortura mucho mayor que cualquier apremio físico que le pudieran infligir.