Ha habido que esperar al año 2016 para que acabara el siglo XX.

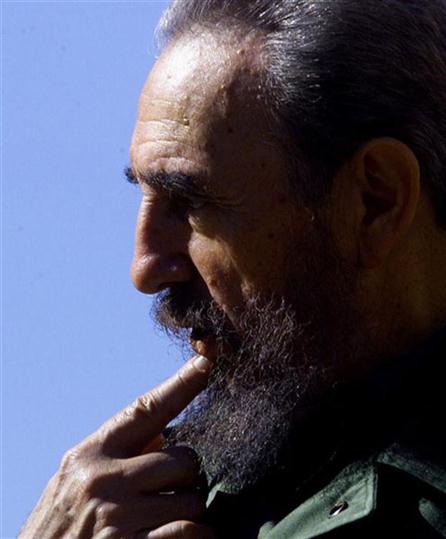

Desde 2006 Fidel Castro no era ya presidente de su país y desde 2010 tampoco la máxima autoridad del ejército: en esa fecha se ascendió a sí mismo a “soldado de las ideas”. Pasó los últimos años retirado de la vida pública leyendo periódicos sin parar, obsesionado por el destino de la humanidad como especie. A los 90 años, genio o jardinero, ministro o camionero, uno se convierte irremediablemente en un “abuelito”. Con más memoria en su cabeza que algunos ordenadores y más historia en su cuerpo que muchas bibliotecas, Fidel tenía, sí, preocupaciones de “abuelito” planetario y, retirado del ejercicio directo del poder, volcado a sus “reflexiones”, había ido alejándose de la geopolítica, cuyos arcanos manejó como ningún otro estadista del siglo pasado, para concentrar toda su atención en la amenaza nuclear, el cambio climático y los progresos de la ciencia. La última vez que lo escuché en La Habana cerró su intervención en tono apocalíptico y, al mismo tiempo, combativo: “Si a la humanidad le quedan diez años, habrá que ponerse a luchar, no a llorar”.

Fidel encabezó una revolución “clásica” del siglo XX y, en las condiciones más adversas, mientras América Latina sucumbía al imperialismo estadounidense y a sus dictaduras ancilares, logró superar invasiones y bloqueos para dejar ahora, 58 años después, una Cuba descascarillada pero viva, que duda entre el abandono y la revisión de su legado. Por el camino han quedado algunas contradicciones económicas y políticas mal resueltas en medio de una historia de dificultades, alivios y tropiezos: el cepo soviético y la crisis de los misiles, el “quinquenio gris” y su represión cultural (1971-1975) , el hundimiento económico del “período especial” (1991-1994), las crisis migratorias, el providencial gobierno de Chávez en Venezuela, la doble moneda, los “lineamientos económicos” que reintrodujeron en 2010 las relaciones de mercado, el retorno de miles de cubanos que habían abandonado el país, las reformas de consecuencias imprevisibles conducidas por la misma clase dirigente que hizo la revolución y a espaldas de esas nuevas generaciones que reclaman protagonismo, el restablecimiento –en fin– de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, hito inseparable de muchas promesas y muchas amenazas. La gran victoria de Fidel ha sido la supervivencia de Cuba a 58 años de acoso imperialista, una victoria rubricada en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, donde por primera vez no hubo un solo voto –ni siquiera el de Washington– a favor del bloqueo. Fidel, que sobrevivió a 11 presidentes estadounidenses, ha visto cómo se debilitaba, al mismo tiempo que su salud, la hegemonía mundial del gigante imperialista que ha marcado la vida, en la isla y en Miami, de varias generaciones de cubanos.

El siglo XX acabó ayer y Fidel –junto con Lenin y Churchill– constituye sin duda su figura más señera e influyente. Nunca un país tan pequeño habrá dejado tanta huella en el mundo a través de un solo hombre. Nunca un anciano superviviente de mil refriegas habrá dejado a sus espaldas tanta admiración y tanta nostalgia, como si fuera –en la estela del Che o de Camilo Cienfuegos– un joven héroe precozmente muerto en la batalla. El siglo XX de la descolonización, de la dignidad recuperada del llamado Tercer Mundo, de las luchas antimperialistas, no puede entenderse sin él. Fidel es para América Latina lo que Mandela para África, lo que Ho Chi Min para Asia, lo que Nasser para el mundo árabe y, si los sobrevivió a todos ellos, su sombra se alarga también más lejos. Si miramos hacia atrás desde la exacta y tramposa perspectiva de la hamaca sin tiempo, podemos señalar los errores y las limitaciones, pero nadie con un mínimo de decoro –ese sustantivo tan martiano– podrá negar, repasando algunas acciones decisivas, que esas acciones estuvieron “bien” (como pensó Dios del mundo recién creado) o que, de haber estado vivos y con conciencia en esa época, también nosotros las hubiéramos celebrado, acompañado o apoyado: había que estar en el Moncada, había que estar en Sierra Maestra, había que estar en playa Girón; y había que estar, luego, en la lucha contra el apartheid en África y en las misiones médicas del Sahara, de Venezuela o de Pakistán; y había que estar siempre en la resistencia contra el bloqueo y sus crímenes cotidianos; y en la defensa cotidiana de la sanidad y la educación. Con esa mampostería Fidel levantó en la isla un asidero para la utopía, un rompeolas contra el imperialismo y una humanísima chapuza social. Su grandeza tiene que ver con su resistencia frente a un enemigo omnipotente; y también con su capacidad para convertir a su pequeño país, a veces a expensas de su propia gente, en un ejemplo “universal” para todos los pueblos sufrientes del mundo. Sin Fidel y sin Cuba hay ciertas cosas que no se podrían ni siquiera haber pensado: la legitimidad de la rebelión, la dignidad de los subalternos, la soberanía de los pequeños. Más que el Fidel real, de una astutísima inteligencia bien ceñida a la orografía de la Guerra Fría, fue esta hormigueante mirada desde abajo

–de los que luchaban y luchan por la soberanía– la que lo convirtió en una leyenda viva y, a los ojos de Estados Unidos, en una amenaza que había que destruir. Cuba, con su ejército de médicos y su arsenal de vacunas solidarias, siempre fue mucho más amenazadora para Estados Unidos que al revés. Es Obama quien ha comprendido por fin –a la espera del imprevisible Trump– que unos Estados Unidos debilitados sólo pueden vencerla con turistas y no con misiles.

La victoria de Fidel, ya imborrable, es la inversión de las proporciones: la hazaña de llegar a ser el más grande representando a los más pequeños, el más duradero representando a los más frágiles. Fidel, sin embargo, también fracasó. Su fracaso tiene que ver con la construcción fallida de un “hombre nuevo” que necesitaría dormir y comer tan poco como él, que correría tan deprisa como él y que soportaría, como él, todos los sacrificios. Buena parte del pueblo cubano lo adoraba y lo admiraba –lo adora y lo admira– pero no se parece a él. Bajo su mando Cuba construyó, eso sí, una vanguardia admirable de atletas morales –militantes e intelectuales– que, como me decía en una ocasión el gran periodista Enrique Ubieta, habían asumido la tarea “agobiante” de conciliar un “ideal” con la defensa de un Estado “real” siempre en peligro. Esa tensión es admirable, pero imposible en el tiempo, y más en condiciones de subdesarrollo económico y agresión exterior; y de la mano de una burocracia entrometida y “vieja” (en edad y en concepción).

Fidel fracasó, como no podía ser de otro modo, a la hora de resolver esa paradoja eterna que el helenista marxista Luciano Canfora señalaba en uno de sus libros: “el impulso revolucionario no se trasmite, ni por vía genética ni por vía pedagógica. Simplemente se pierde. Ya que la experiencia a lo sumo se puede explicar, pero no trasmitir: es individual e irrepetible. Cuando obstinadamente se intenta prolongar por vía pedagógica su vitalidad de generación en generación, muy pronto esa pedagogía es percibida como retórica y, por tanto, rechazada”. Fidel siguió creyendo que todo era cuestión de pedagogía y de ejemplaridad, y fue incapaz por eso mismo de imaginar una Cuba revolucionaria sin revolucionarios. Una Cuba revolucionaria sin tutela fundacional. Una Cuba revolucionaria sin él. Para Cuba, podemos decir, el problema ha sido paradójicamente que, en la tensión entre el ideal y el Estado, Fidel impuso muchas veces el “ideal” sobre el Estado.

Después de aguantar cincuenta años, Fidel fue el primero en darse cuenta de que lo único que habían hecho en cincuenta años era eso: aguantar. No es poco; y es mucho –y hasta una proeza política y moral–, a 120 millas de Florida y en medio del naufragio del continente. Pero en su famoso discurso de noviembre de 2005 en la Universidad de La Habana Fidel se atrevió a decir lo que otros escamoteábamos o amagábamos: que aún no tenemos ni idea de qué es eso del “socialismo”. Fidel se ha muerto sin haber hecho el socialismo y sin decirnos cómo se hace el socialismo. Sabemos lo que es el capitalismo, el fascismo, el racismo, el patriarcado, pero no el socialismo. Su revolución fue del siglo XX y no se puede repetir. Nos legó un ejemplo pero no un sistema. Deja huérfanos incluso a sus enemigos en un mundo en el que Cuba, en pleno reflujo de América Latina y del planeta entero, no es ya el modelo. Lo jodido es que tampoco tenemos otro. Urge, pues, articularlo y proponerlo, recordando quizás la formulación sintética que precisamente un gran historiador cubano, Julio César Guanche, defensor hasta la crítica de su revolución, nos propone en uno de sus libros: “la posibilidad de desplazar la ‘política’ hacia el mundo de la distribución democrática de la economía contra la explotación del trabajo y contra la monopolización de fuentes materiales de existencia social y personal y hacia la distribución democrática de la propia ‘política’ a favor de la acumulación de poder popular ciudadano contra la acumulación de cualquier tipo de poder burocrático y/o mercantil”. A esto lo llamo “socialismo”, pero otras personas pueden llamarlo simplemente “democracia”. En Cuba, en España, en Estados Unidos, en Siria, seguir esa senda –llamémosla “democracia”– será la mejor manera de recordar a Fidel y mejorar su legado. Hasta siempre, comandante.

Santiago Alba Rico es filósofo y columnista. Tomado de www.cuartopoder.es.