Gillian Sze es una poeta canadiense, hija de migrantes chinos, cuya hibridez cultural y lingüística se capta inmediatamente en esta traducción del inglés que publica Yaugurú, a cargo de Lucía Bonilla Cal y María Eugenia Meneses. Panícula sintetiza la intersección entre tres culturas materializadas en dos lenguas manifiestas y una latente: el inglés, el español de la traducción y el chino mandarín que sus padres hablaban en casa, ilustrando un fenómeno típico de mestizaje artístico en la edad global.

En el prólogo, la autora explica el proceso de composición de «Caligrafía», poema obertura del libro. A partir del sinograma que define corazón, Sze reflexiona sobre la traslación entre lenguas: «La acción de hacer cuatro trazos con tinta para formar el carácter chino 心 (corazón) se puede interpretar como la acción de componer cualquier cosa: el corazón está en el centro. También es así la acción de traducir». El poeta y crítico brasileño Haroldo de Campos definía la traducción como «transcreación», en el sentido en que el traductor debía convertirse en creador para re-crear el lenguaje artístico en otra lengua. Esto es especialmente cierto para el caso de la poesía, por tratarse de un discurso irreductible a lo meramente semántico; es decir, la forma, en tanto ritmo y sonoridad del poema, es parte esencial del sentido. A pesar de tal aporía, la tarea de la traducción ha sido y es un hecho cultural de suma importancia, convirtiéndose en la llave que abre la puerta no solo de otras civilizaciones, sino también de las cosmovisiones representadas en sus respectivas lenguas:

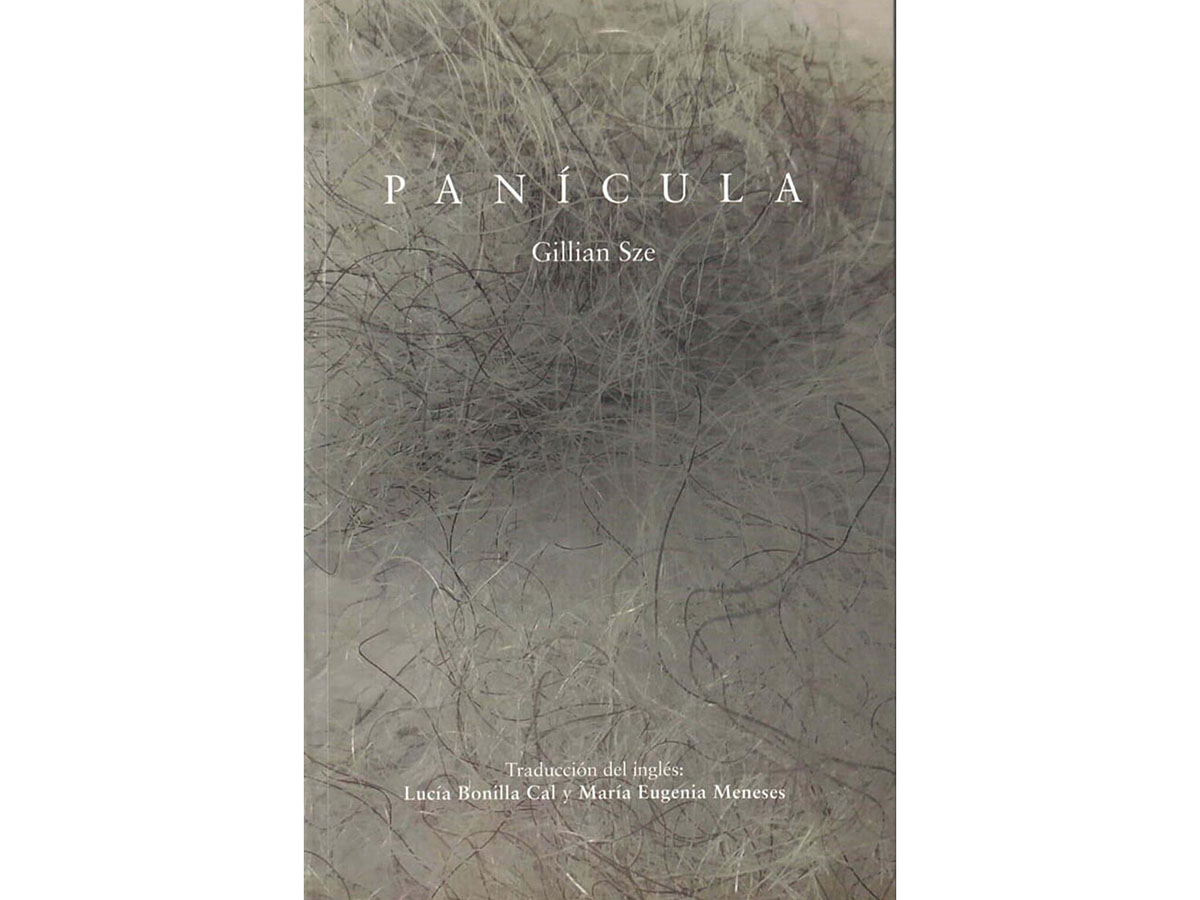

«Así suena el inicio: una barra de tinta áspera contra la piedra/ crecen círculos oscuros como engranajes antiguos. El agua ennegrece de hollín/ pintamos con las cenizas quemadas de los pinos (…) En caligrafía, si un trazo titubea, hay que empezar toda la palabra otra vez.» La panícula es una estructura botánica en la que las flores se abren en racimos que a su vez crecen de otros, generando una inflorescencia en cúmulos. Analógicamente, los textos del poemario brotan en la complejidad entrelazada de temas y formas, una heterogeneidad que, en ciertos momentos, puede llegar a abrumar. Los «cuadros vivos» que componen «París puesta en escena», por ejemplo, breves textos en prosa, decaen estéticamente en relación con la síntesis poética que se realiza en el resto.

Las cinco secciones que organizan Panícula recorren la experiencia de la voz lírica con respecto a la creación poética, a la contemplación del arte y la naturaleza, a los viajes, a la percepción sensitiva como un intenso ritual mínimo que la sumerge en el cauce ancestral del legado de Oriente. Pero este contacto, en muchos textos, no es solamente la foto verbal del instante –que oscila entre lo indiscernible y la iluminación–, sino que provoca en la conciencia una meditación, un pensamiento que despierta en el cuerpo del texto convirtiendo en mundo la interacción. Ante la caída de las hojas en otoño, en «Truco de desaparición»: «Me agarrás en el aire (o tal vez te hago lugar)/ como una hoja que queda embolsada/ Qué fortuna. Qué precisión la del viento», o en las perspectivas de «Paralaje»: «Sólo quiero mostrarte el insólito verde del descampado/ su opulencia que abre la tapa del ojo/ hasta madurar a nuestras espaldas».

Panícula nos demuestra que el diálogo y el conocimiento entre los pueblos es florecimiento, mientras que la guerra produce desiertos.