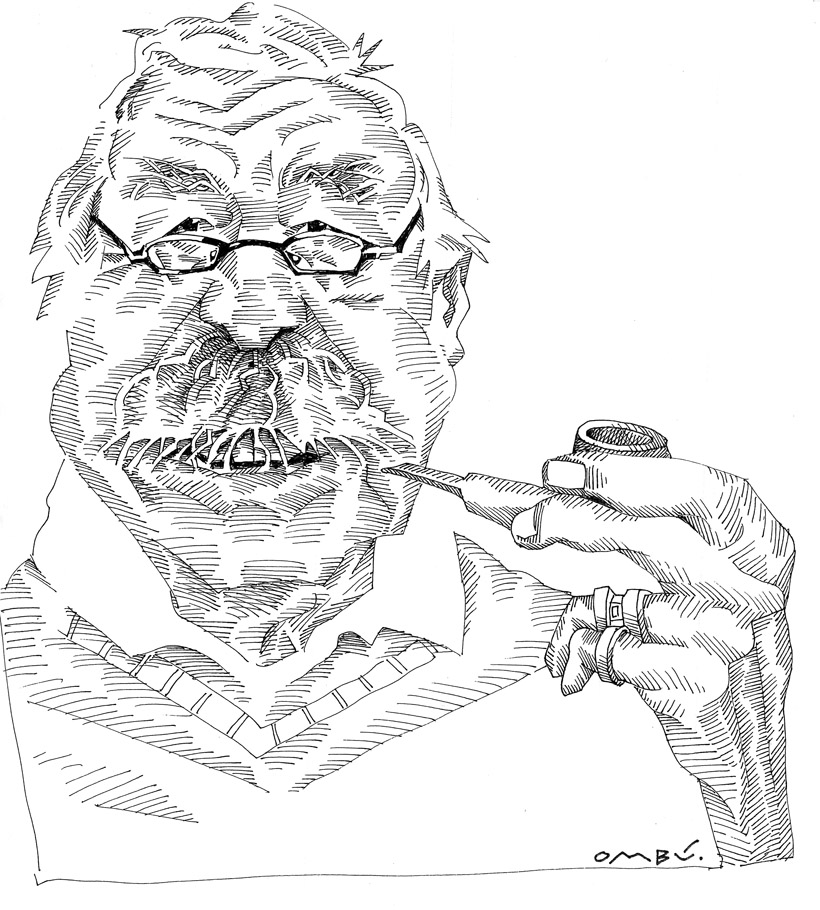

Günter Grass tuvo la medida (paradójica) de la desmesura. Empezando por el rostro tosco, las manos de campesino, el gran bigote triste y su figura un poco destartalada de hombros cargados. Siguiendo, claro, por el tamaño épico de sus libros. Las casi 600 páginas de El tambor de hojalata (en el formato compacto de Círculo de Lectores), publicado con exagerada precocidad a los 32 años. El gran aliento se sostuvo en títulos como El rodaballo (1977) y, aun en la vejez en Es cuento largo (1995) y Mi siglo (1999). En su caso, el tamaño importa, pero no se trata sólo de eso.

EL HUEVO, EL LÁPIZ. Grass es estridente, violento, excesivo, señaló la escritora Mercedes Rein, que lo leía en alemán y no lo ponía entre sus favoritos: “Preferiría que fuera más conciso, menos desbordante, menos escandaloso –dijo refiriéndose a su estilo–, pero su vida y su obra me parecen admirables. Admiro su coraje y su técnica magistral, admiro su vitalidad y su vasta y profunda experiencia”. Encuentro esta opinión reveladora, especialmente si trasladamos cada uno de esos atributos –coraje, vitalidad, experiencia– también a su prosa. Grass es un escritor sanguíneo, rabelesiano, que entabla una relación vital con los mundos que cuenta y tiene el desapego y la audacia de los grandes fundadores de la novela: un Cervantes, un Lawrence Sterne. Todos recordarán el comienzo de El tambor de hojalata, cuando el protagonista, el increíble Oscar Matzerathy que decidió dejar de crecer a los 3 años, pide al enfermero Bruno las hojas “vírgenes” en las que va a escribir su historia. Y enseguida sí, las faldas de la abuela Ana (esposa de José) y el relato de la concepción de su madre en un campo de “patatas” (la traducción es buena pero española). Me gustaría compartir un párrafo menos inicial y menos emblemático de esta novela enorme, uno que había olvidado y encuentro al azar y elijo porque demuestra la maestría y la fineza de la que es capaz también su desmesura. La cita es larga y vale la pena. Aquí va, del Libro II, Capítulo 15, y empieza, como también acostumbraban Cervantes y Sterne, apelando a sus lectores: “Háganme ustedes el favor de imaginarse una piscina de baldosas azul cielo en la que nadan tipos de aspecto deportivo tostados por el sol. Al borde de la piscina están sentados, delante de las cabinas, hombres y mujeres de aspecto igualmente bronceado. Se oye, apenas, la música que difunde un altavoz. Un tedio saludable, un ligero erotismo que no compromete y que pone tensos los trajes de baño. Las baldosas son lustrosas y, sin embargo, nadie resbala. Aquí y allá, unos cuantos cartelitos con prohibiciones que salen sobrando, porque los bañistas sólo vienen un par de horas y hacen las cosas prohibidas fuera del establecimiento. De vez en cuando, alguien salta del trampolín de tres metros, pero sin lograr conquistar las miradas de los nadadores ni apartar de las revistas ilustradas las de los bañistas tendidos. Y de pronto, se alza un vientecillo. No, no es un vientecillo. Es más bien un hombre joven que sube lentamente, deliberadamente, barrote tras barrote, al trampolín de los diez metros. Bájanse ya las revistas con los reportajes de Europa y ultramar, las miradas suben con él, los cuerpos tendidos se alargan, una mujer joven se pone la mano sobre los ojos, alguien olvida lo que estaba pensando, una palabra queda suspendida en el aire, un flirteo apenas iniciado termina prematuramente a mitad de la frase: ahí está él, apuesto y fuerte, en el trampolín; da unos saltitos, se apoya en la curva elegante de la barandilla de tubo, mira como aburrido hacia abajo, se desprende de la barandilla con un elegante movimiento de cadera, avanza por la parte sobresaliente del trampolín que se cimbrea a cada uno de sus pasos, mira abajo, permite a su mirada afinarse en una piscina azul, sorprendentemente pequeña, en la que rojos, amarillos, verdes, blancos, rojos, amarillos, verdes, blancos, rojos, amarillos, los gorros de baño de las nadadoras están siempre mezclándose. Y allí han de estar las muchachas (…)”.

Y aquí debo parar la cita aunque faltan aún algunas líneas antes de que todos empiecen a animar al nadador a que salte, ¡que salte ya!, y lo corean con aquel entusiasmo festivo y un poco atroz que ya Kafka había ensayado en sus cuentos. El párrafo alcanza para apreciar cómo el genio de un escritor se muestra en los detalles. La mera enumeración del color de las gorras de baño hace que el lector mire desde lo alto, junto al hombre del trampolín.

Hay un poema de Grass que dice que vivimos en un huevo; así imagina el universo y empieza diciendo: “Hemos cubierto su interior de dibujos obscenos/ y garrapateado los nombres de nuestros enemigos./ Nos están incubando./ Quienquiera que nos incube,/ incuba también nuestro lápiz”.1 Luego se pregunta si habrá alguien realmente incubándonos, si se romperá un día la cáscara o ese huevo es todo lo que hay; aun se divierte imaginando que tal vez un día nos echen a la sartén. Pero no olvida el lápiz, Grass –otra vez como sus maestros– nunca olvida mencionar el lápiz. Sabe, como Octavio Paz, que “estamos hechos de palabras”. En todas sus ficciones, aun en las más disparatadas, alguien avisa, a cada rato, que se trata de un libro, que ese mundo prodigioso o atroz es literatura. O viceversa.

DIÁLOGOS. Como buen intelectual, Günter Grass crecía en la polémica. Muchas veces la promovió, pero también gustaba del diálogo. Se lo requirió a menudo como seguro atractivo en debates y diálogos. Con Pierre Bourdieu, con Juan Goytisolo, entre tantos. Quiero rescatar uno acaso algo olvidado, aunque acabó convertido en libro, Cartas a través de la frontera (Monte Ávila, 1969). Subtitulado como una “Tentativa de diálogo este-oeste”, da a conocer el intercambio epistolar entre Grass y Pavel Kohout, escritor y director teatral checo, que se inició a raíz de la publicación en The New York Times de un “Manifiesto de los escritores checoslovacos a la opinión pública mundial”, un supuesto reclamo de más de 300 escritores checos que pedían solidaridad de sus pares occidentales en la causa de la libertad de expresión en el bloque comunista. Aunque la carta era un fraude, escrita por un solo escritor que “importó” sin consultar la firma de sus colegas, Grass (a quien la carta reclamaba apoyo) se manifestó públicamente. Esta vez el diálogo con un colega que buscaba defender los cambios sin dejar de decirse comunista fue incentivado por la revista Die Zeit en 1967. Así se inició un diálogo que pronto obtendría la inesperada colaboración de la historia, porque en enero de 1968 hizo eclosión la Primavera de Praga. Los estudiantes, los intelectuales y artistas checos reclamaron entonces su libertad sin esperar la solidaridad del mundo. En ese marco interrumpido y afectado por la conmoción circundante se da el debate amable, duro y civilizado entre un intelectual del este y uno del oeste, entre un socialdemocráta y un comunista. Recupero una participación de Grass donde cita y refuta argumentos de su colega y luego expande su refutación para incluir el caso alemán con idiosincrática pasión.

“Pero encuentro, mi querido Pavel Kohout, en su segunda estrofa, una referencia a un extraordinario reconocimiento: ‘Así como los militares prusianos y austríacos obligaron a París a encontrar un Robespierre, de igual modo la Europa burguesa y fascista constriñó a la Rusia soviética a encontrar su Stalin’. Prescindiendo de que su doble tesis es históricamente falsa –fueron Danton y Trotski, y no Robespierre y Stalin, los que salvaron a la revolución francesa y a la revolución rusa respectivamente; Lenin siempre hizo advertencias sobre Stalin–, lo considero a usted incurso en ligereza, puesto que, hasta hoy en día se nos continúa asegurando con igual despreocupación irresponsable que sólo los Tratados de Versalles hicieron posible a Hitler, que sólo ellos impusieron un Hi-tler a los alemanes; siempre son los otros los culpables, ¡siempre los otros!” El epistolario vale la pena. Siguen fraternos, aunque discuten duro. Grass lo visita en Praga, Kohout excusa sus demoras epistolares porque la realidad va demasiado rápido y es tiempo menos para la reflexión que para la acción. Frente a su par comunista que busca revolucionar el socialismo desde dentro, Grass expone con claridad su modo de ser un socialdemocráta reformista que igual “no puede permitirse espantarse ante las víctimas de revoluciones decisivas, que han significado fundamentales transformaciones”, pero que prefiere ocuparse de las dificultades reales de la década que se aproxima, en lugar de discutir el pasado. Así se define él mismo como ese raro espécimen (casi un oxímoron) que fue: un socialdemocráta radical. Lo primero por sus ideas, lo segundo por su talante.

LA CONFESIÓN. A mediados de agosto de 2006 Grass dijo en una entrevista que había pertenecido a las SS, las tenebrosas fuerzas paramilitares de Himmler. La noticia no tardó en convertirse en escándalo y dio la vuelta al mundo. Lo recuerdo bien porque me tocó escribir sobre el caso.2 La revelación había sido a modo de anticipo de la publicación de Pelando la cebolla, un libro de memorias que salió poco después. Grass tenía 17 años cuando se enroló en las SS, y unos meses más cuando fue hecho prisionero por los estadounidenses. Precisamente de los archivos de éstos salieron los documentos que publicó al día siguiente Der Spiegel confirmando lo declarado. Un año después, un artículo que Grass escribió para el New Yorker contando su experiencia en la guerra3 fue ilustrado con una foto en la que un inconfundible Grass adolescente posa junto a un compañero. La esvástica en su brazo tiene un impacto que doblega. Grass no había ocultado su temprana fascinación por el Führer ni su cercanía a las juventudes hitlerianas, pero las SS fueron para muchos más que un matiz. Algunos pidieron que se le retirase el Nobel, y hubo episodios como el de Lech Walessa, que pidió se le retirase el título de ciudadano ilustre de Danzig, su ciudad natal, ahora polaca, pero ante una carta del propio Grass reconsideró y retiró su demanda. Hubo bandos enfrentados. Escritores de izquierda, como Saramago y John Berger, lo defendieron. Las objeciones más pertinentes que debieron enfrentar no fue lo que pudo haber hecho, que no hizo nada, sino el silencio que guardó durante 60 años, mientras era al mismo tiempo el implacable fiscal de Alemania y un severo denunciante del pacto de silencio tendido sobre el pasado nazi.

En los noventa “la memoria” fue un tema que entró en la agenda intelectual a los dos lados del Atlántico. Creo que el primer ciclo sobre el tema realizado en Uruguay tuvo lugar precisamente en el Instituto Goethe. Maren y Marcelo Viñar y Daniel Gil estaban en aquel panel y fueron quienes promovieron la discusión entre nosotros; también escribieron abundantemente en Brecha. Günter Grass participó activamente en muchos ciclos y encuentros, como el “Diálogo sobre la desmemoria” que sostuvo con Juan Goytisolo en 1998 (Brecha, 14-XII-98) En esa y otras muchas ocasiones tuvo no sólo la oportunidad sino casi la obligación de confesar su pasado, pero calló.

Su pecado fue un pecado del lenguaje –el silencio omiso, la incapacidad para pedir perdón–, pero fue con el mismo lenguaje que buscó reparar su falta a través de la confesión pública. En un libro profundo y hermoso, titulado La confesión, género literario, María Zambrano explica que cuando un hombre escribe sus memorias el movimiento es doble, se dirige al pasado para decirlo, pero ese gesto implica también el deseo de dejarlo atrás y poder pasar a otra etapa.

La muerte de Grass recuperó en estos días aquel episodio de 2006, y algunos de sus admiradores lamentaron que aquella inevitable adhesión juvenil ocupase, en el balance, igual protagonismo que su inmensa obra. Creo, sin embargo, que el episodio no sólo comenta con clarividencia a Günter Grass y a su literatura, sino que expande el sentido de lo que escribió, y su caso resulta apto para entrar en la productiva categoría de lo que Robert Darnton llamó “historia de los incidentes”, sucesos que revelan problemas y rasgos de una cultura y una época. Con su tardía confesión Grass encarnó de un modo radical el trauma histórico que le tocó en suerte, el mismo sobre el que escribió en sus libros. La demora en confesar es la misma que comparten las víctimas del nazismo o las del terrorismo de Estado, precisamente porque también aquel joven imberbe fue una víctima. En Pelando la cebolla Grass recurre a estrategias de distanciamiento que le facilitan acercarse a la experiencia traumática de volver a vivir lo intolerable. Por eso bascula entre la primera y la segunda persona. Por otro lado, el episodio de su confesión reclama, como sus narraciones más complejas y sus poemas más secretos, una interpretación. Recuerdo haber leído una bastante persuasiva publicada por aquellos años también en el New Yorker, que apuntaba al catolicismo en el que lo crió su madre, a la que lo unió una relación muy estrecha. El catolicismo ha demostrado ser más fuerte cuando se vive en minoría; el padre de Grass, como su entorno, era protestante. Es verdad que la culpa es, desde Lutero y desde Durkheim, una costumbre protestante donde el hombre está solo y sin intermediaciones frente a Dios y no puede hacer más que recriminarse a sí mismo. La confesión, en cambio, es un sacramento católico capaz de borrar el pecado y la culpa y hace posible perdonarse a sí mismo. En Pelando la cebolla Grass escribe que hay un fondo resistente al olvido que lo acompañará siempre, pero acuña el concepto de la “culpa compartida” que se hace posible a través de la confesión.

Es injusto y falso, sin embargo, espigar apenas los “argumentos” que Grass da para discernir su culpa y la de otros. La respuesta es literaria porque el difícil asunto precisa de la densidad de la literatura. Por eso la indagación por los motivos viene barajada con el recuerdo de su infancia, en detalles como los papeles de diario que el padre, repelido también por eso, cortaba en cuatro para que sirviesen en la letrina. El relato no disimula la confesión, sino que la complica y la potencia. Se trata de expresar la profundidad de la vida, las trampas de la memoria. “Sólo reinventando la historia podía recuperarla.”

Grass volvió a escandalizar a todos cuando reclamó un lugar para el dolor que había sufrido el pueblo alemán al final de la guerra y que nunca pudo ser expresado. He leído ahora que su madre fue una de las tantas mujeres violadas por soldados que ocuparon Berlín cuando la derrota. La reivindicación del duelo concitaba todos los peligros y todos los malentendidos, por eso nadie se había atrevido desde el pensamiento progresista a ponerle el cascabel al gato. Ese último jalón completa y complejiza el largo y sinuoso camino de su relación con el pasado nazi –el propio y el de su país– y creo que revela un acto de soberana independencia, una dolorosa hazaña intelectual. Grass logró resistir esa suerte de fatum, la culpa impuesta y heredada del pasado criminal de Alemania, con sucesivas iniciativas –la denuncia, la confesión, el reclamo–, y la serie debería incluir su toma de partido en casos del presente, como su disenso con la reunificación, su denuncia al Estado de Israel, su apoyo al bombardeo a Serbia para parar sus crímenes de limpieza étnica, o su respaldo a Snowden para el que pidió asilo político en Alemania, como una extensión arriesgada y polémica del compromiso original. Como los héroes griegos, se rebeló contra el destino y la culpa heredados y buscó revertir la fatalidad y hacer de ese pasado algo suyo. Lo hizo con guión propio, con agenda propia. Eligió cada fecha según su arbitrio y actuó en su estilo espectacular, operístico y polémico. Por su literatura genial y desigual pero también por todo eso, resulta difícil tener con Günter Grass esa íntima amistad que nos dan otros escritores, y es imposible no admirar su vitalísima desmesura, tan suya y tan alemana.

1. “En el huevo”, en Poemas. Madrid, Visor, 1999, pág 55.

2. “El caso Günter Grass. Las trampas de la memoria”, en Brecha, 1-IX-06.

3. “How I spent the war”, en The New Yorker, 4-V-07 (disponible online).