I. UNA TRANSICIÓN HISTÓRICA

El orden internacional nacido tras la Segunda Guerra Mundial está en proceso de descomposición. La globalización neoliberal –basada en la expansión de mercados, la liberalización del comercio y la hegemonía financiera– dio paso en los últimos años a un escenario de crecientes tensiones entre grandes potencias. De una fase de «slowglobalization» (The Economist, 26-I-18) se pasó a una dinámica proteccionista, en la que las guerras comerciales impulsadas por la administración de Donald Trump apuntan al corazón mismo de la arquitectura económica global.

El ascenso de China como potencia tecnológica y productiva desafía el predominio histórico de Occidente. En respuesta, Estados Unidos y Europa implementan medidas proteccionistas, reconfigurando cadenas de valor, bloqueando inversiones estratégicas y elevando barreras comerciales. Este giro multiplica la rivalidad entre bloques económicos y acelera una competencia que se traslada al plano de la explotación laboral, con presiones globales por reducir costos, flexibilizar condiciones y destruir derechos.

La división internacional del trabajo ya no está escrita en piedra. Las oportunidades –y también los riesgos– de reubicarse en la economía global dependen de las decisiones que tomen los gobiernos, los movimientos sociales y los actores productivos de cada país. Para Uruguay, esto implica revisar críticamente su inserción externa, repensar su modelo productivo y plantear una estrategia nacional soberana, con protagonismo de trabajadores y trabajadoras.

II. MUTACIONES EN EL TRABAJO Y EL CAPITAL

Estos cambios no solo afectan las relaciones entre países, sino también las propias formas de organización del trabajo. Aunque el modelo taylorista-fordista sigue presente en sectores industriales, agrarios y de servicios, su hegemonía ha sido cuestionada desde fines del siglo XX. Con la incorporación de elementos del toyotismo, como la gestión participativa, el trabajo en equipo y la flexibilidad productiva, se introdujeron nuevas lógicas de control orientadas a capturar la subjetividad de los trabajadores y desarticular formas tradicionales de organización colectiva.

En la última década, esta transformación se aceleró con el auge del capitalismo de plataformas o plataformismo. Se trata de un régimen que reconfigura profundamente las condiciones laborales, combinando: 1) un uso intensivo de principios clásicos del control taylorista (fragmentación de tareas, vigilancia permanente), ahora apoyado en tecnologías digitales, algoritmos y monitoreo en tiempo real; 2) la instauración del emprendedurismo como la ideología dominante, que encubre la desprotección jurídica, la informalidad y la precariedad laboral, especialmente entre sectores vulnerables, como la población migrante, y 3) la dilución progresiva entre tiempo de trabajo y tiempo de vida, con jornadas extendidas, exigencias de disponibilidad permanente y nuevas formas de fatiga física y mental.

Este modelo, lejos de representar una ruptura radical, funciona como una mutación del capital que combina formas históricas de expropiación con tecnologías del presente. En palabras del sociólogo Ricardo Antunes, se trata de un «Frankenstein digital» en el que convergen el despojo tradicional y las promesas seductoras de la innovación tecnológica.

Pero también se abren espacios de disputa. El desarrollo tecnológico no es neutro: puede ser orientado por intereses del capital o resignificado desde una perspectiva emancipadora. En este sentido, emergen propuestas como la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, la redistribución del tiempo socialmente disponible, el ingreso básico universal, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, y el acceso democrático al conocimiento, la cultura y el ocio, viejas aspiraciones del movimiento obrero, que hoy se actualizan ante desafíos inéditos.

III. LA ACCIÓN POLÍTICA COMO CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

¿Cómo responder políticamente a estas transformaciones? ¿Qué formas debe asumir hoy la acción colectiva?

La política no se agota en el Estado. Siguiendo la tradición clásica, entendemos la política como praxis: una forma de intervenir en la vida común, de deliberar sobre el bien colectivo y de disputar los sentidos de lo que deseamos colectivamente. Desde esta perspectiva, la transformación del mundo del trabajo exige una participación activa de los trabajadores y las trabajadoras, articulada en procesos de organización, formación y lucha política democrática.

Pero esta praxis enfrenta obstáculos: las formas contemporáneas de subjetivación neoliberal tienden a fragmentar, aislar e individualizar. El debilitamiento de la experiencia colectiva, la precarización de las trayectorias laborales y la incertidumbre permanente erosionan las bases materiales y simbólicas de la acción colectiva. Reconstruir esos lazos es, por tanto, una condición primordial para cualquier proyecto de transformación.

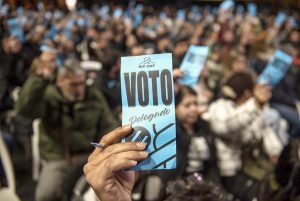

En este escenario, el XV Congreso del PIT-CNT, que tendrá lugar en mayo, se presenta como una oportunidad clave para reconfigurar la estrategia del movimiento sindical uruguayo frente a estos desafíos. En sus documentos preparatorios aparece con fuerza la necesidad de construir un proyecto común que articule la mejora de la inserción económica internacional del país, la diversificación y la sofisticación productiva y, sobre todo, la centralidad del trabajo de calidad como pilar del bienestar colectivo.

Una de las propuestas más relevantes es la instalación de una Mesa de Diálogo Nacional Tripartita que permita acordar lineamientos estratégicos de largo plazo. Se trata de una invitación –y a la vez un desafío– para que el nuevo gobierno asuma el compromiso de un diálogo político estructural, más allá de medidas puntuales o respuestas de corto plazo. La agenda incluye, entre otros temas, políticas industriales, nuevas formas de empleo, la regulación del teletrabajo y el trabajo en plataformas digitales, la seguridad social, la redistribución del ingreso, la equidad de género, la justicia tributaria y la educación.

Uruguay está frente a una encrucijada. Como Alicia en el País de las Maravillas, se enfrenta a múltiples caminos posibles. Pero, a diferencia de la protagonista del libro de Lewis Carroll, no puede permitirse caminar sin rumbo. La transformación del mundo del trabajo, la crisis del orden global y la irrupción del capitalismo digital exigen decisiones estratégicas. El Congreso del PIT-CNT puede constituirse en una instancia para orientar colectivamente ese rumbo, proyectando una visión de país centrada en la justicia social, la soberanía democrática y la dignidad del trabajo.

Saber hacia dónde queremos ir es hoy la condición indispensable para no quedar atrapados en caminos impuestos o alienados de decisiones colectivas. La construcción de ese horizonte no será obra de un individuo aislado, sino de una potencia plural y organizada que asuma la tarea de pensar, diseñar y disputar el futuro.