Basada en conceptos como el extravío y la deriva, o la eventualidad de habitar el mundo en forma esquinada –una de las condiciones principales de la creación–, la novela de Ramiro Sanchiz El orden del mundo parece escrita de un envión radical, así de poderosos son el ímpetu expresivo, la narratividad emancipada, el enclave “extranjero” que ayuda al autor a convivir con su voz estrictamente individual.

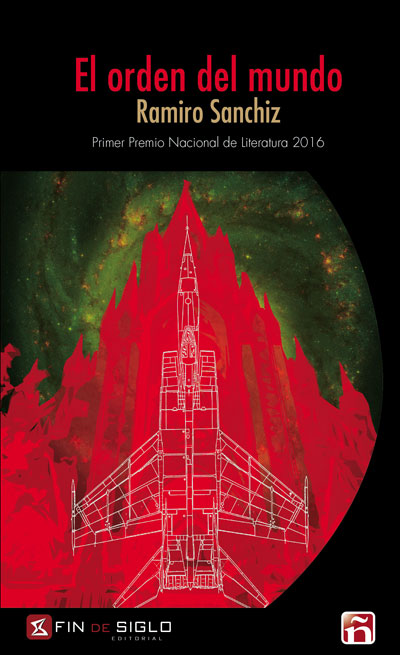

Premio Nacional de Literatura del Mec en narrativa édita 2016, El orden del mundo fue publicada en Bolivia por la editorial El Cuervo en 2014 y ahora presenta su versión oriental en la joven colección de editorial Fin de Siglo que el año pasado publicó Verde, otra novela del autor.

En El orden del mundo, Federico Stahl se adapta a una nueva mutación. Es el de siempre y sin embargo es otro en la saga “stahlinista” o macronovela que Sanchiz denomina “Proyecto Stahl”. La trama recrea el tópico literario del viaje y narra las aventuras del personaje uruguayo a través de universos en los que protagoniza historias alternativas, realidades intrusas que lo hacen parecer forastero y anómalo.

Inspirado en las series de Cousteau que cautivaban su infancia, en los tesoros de las enciclopedias, las figuritas con maravillas del mundo, los héroes de las historietas y luego un generoso imaginario adolescente, El orden del mundo comienza, como otros libros del autor, con Federico Stahl en un espacio “real”, en este caso una niñez entrañable que con los años se escurre hacia un mundo paralelo desde una trama disparada por la búsqueda obsesiva de un Mig 25 soviético. Para quienes nunca tuvimos interés en aeronaves de combate, la puesta al día en cuestiones de aeromodelismo y cazas de guerra resulta abrumadora. Caben, entonces, dos posibilidades: saltear esas páginas –ya intuimos que los aviones adquirirán relevancia en la trama–, o hacer de tripas corazón y aceptar iniciarnos en el tema. Dilemas similares desafían al lector en distintos libros de Sanchiz.

A medida que se va afirmando el espacio novelesco de la otra narración, la que conduce al Stahl que busca el Mig 25 a una gigantesca mancha de basura en el Atlántico norte –a donde va a parar todo lo que se pierde en el planeta– cambian la sintaxis y la extensión de las frases, el estilo bascula entre lo coloquial y la exuberancia imaginativa, y se despliega la escenificación de una sofisticada originalidad.

Ya integrado a su aventura, y a medida que la estadía se prolonga, arraiga en el narrador la necesidad de ordenar el basural planetario basándose en las nociones de acopio de información y sistematización de datos, tras la idea de la basura como clave de la clasificación universal de las cosas, que incumbe a una novela como El orden del mundo, arborescente y enciclopédica.

Reconocida es la capacidad del autor para ligar historias, escenarios y personajes que en principio aparentan carecer de algo en común; lo mismo puede decirse sobre su competencia para remitir a otros libros –suyos o de Stahl–, para intercalar citas probables sin declararlas como tales, para reformular mundos que se expanden texto a texto. En esa compleja red de interconexiones parece no perder nunca el hilo. De hecho, no lo pierde, como sí le sucede a veces al lector, desbordado por referencias científicas y filosóficas, especulaciones y razonamientos que ofrecen variantes infinitas, a cual de ellas más imaginativa, y que parecen perderse pero siempre retoman su camino en una empresa a todas luces irrealizable.

Corresponde al narrador la pintura excéntricamente minuciosa de una mirada, instantáneas que salvan lo que es efímero y podrían engullir en una décima de segundo la corriente de la caducidad. Al dar cuenta de su estadía en esa Isla de Basura, un Stahl que no termina de comprender lo que percibe ni lo que relata pone en circulación narraciones posibles sobre la creación del universo y la existencia de mundos paralelos. Avanzada la novela, será crucial la lectura de un diario azaroso que por momentos hace pensar que es la propia novela, o que la novela se escribe en clave de diario, uno que no sabemos del todo quién escribe, porque nunca estamos seguros de cuántos Federicos hay o en qué lugar existe cada uno. Y, además, porque él mismo acepta y a la vez refuta el relato del diario sobre los sucesos y sus recuerdos. En sintonía con Mallarmé, que planeó escribir el “libro total” que consintiera al universo aparecer allí representado, la obra de Sanchiz produce la inquietante novedad de un acontecimiento que varía en cada lectura, como sucede con Stahl y con el diario, que es y será siempre un libro otro.