Volver. Es todo lo que quieren unas ochocientas personas, de todas las edades, que esperan autorización en el club de la Marina de Guerra en Lurín, en el sur de Lima. Otras doscientas duermen afuera, esperando ser recibidas en las instalaciones para poder empezar el viaje en lo que sea, a pie o en ómnibus. En total, son 170 mil las personas que se han inscripto en el Estado para poder regresar cuanto antes a sus lugares de origen. Empadronarse, pasar la prueba rápida de salubridad, que demora en llegar, y que los gobiernos de las regiones a las que vuelven aseguren un sitio en donde pasar la cuarentena son los requisitos necesarios. Oficialmente sólo 18 mil personas son las que han regresado a sus pagos siguiendo estas normas.

Mientras, otras 17 mil, al margen de las normas exigidas, caminan por diferentes rutas del país. Y no necesariamente les espera una calurosa bienvenida. Los residentes de muchas de las comunidades de destino temen ser contagiados y se oponen a que los retornados sean aceptados, desconfianza que se suma a la de propietarios de hoteles o casas de hospedaje, que no quieren ceder sus instalaciones para alojarlos.

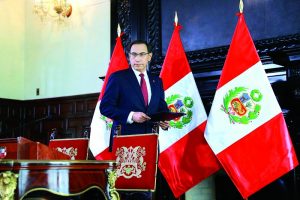

Perú está en cuarentena general desde el 16 de marzo, y, tras sucesivas extensiones, el gobierno de Martín Vizcarra anunció que la medida finalizará recién el 10 de mayo. A la fecha, y según los datos oficiales, hay 54.817 infectados y 1.533 muertos por covid-19. El fenómeno migratorio causado por la pandemia y las medidas para enfrentarla, y bautizado por la prensa como “los caminantes”, estalló el 14 de abril, cuando unas quinientas personas fueron “descubiertas” caminando por la Carretera Central, rumbo al este, a 80 quilómetros de Lima. “Si nos quedamos aquí, todos vamos a morir”, declaró un joven para la televisión. “Nos han abandonado”, gritaban otros para las cámaras, que mostraban familias enteras, con niños en brazos o de la mano, en una desesperada caminata sobre el asfalto y bajo el sol calcinante. Se trataba de originarios de Huancavelica, el departamento más pobre de Perú, en su mayoría campesinos que migraron a la capital del país en busca de mejor suerte y que ahora se conforman con llegar a sus chacras, a asegurarse lo que Lima les niega: allí comerán sus papas, cebada, quinua, arveja verde, queso y cuyes, producidos con sus propias manos.

La decisión parece haber sido la correcta. Finalmente, los caminantes de Huancavelica fueron trasladados en ómnibus a sus pueblos y ya están en sus casas. Entre un 6 y 8 por ciento dio positivo al covid-19 y ninguno ha muerto. Pero otros siguen caminando en condiciones dramáticas, dependiendo de algún transportista solidario que les deja alimentos o atravesando situaciones extremas, como la registrada en el puente Huaytará, a 300 quilómetros de Lima, por el periodista Marco Ruiz: un grupo de caminantes retenidos por el Ejército –a la espera de la prueba para seguir su camino– sobrevive gracias a la ayuda de los soldados, quienes requisan, en nombre del hambre, alimentos, como arroz o menestras, de los camiones que se dirigen al interior y sacos de papas de los que hacen el camino contrario.

UN PAÍS EN LA CARRETERA. El fenómeno es de ida y vuelta. Numerosos residentes de Lima varados en diferentes provincias del interior, acuciados por la falta de trabajo y dinero para comer, y ante la demora del gobierno central y de autoridades locales en proveerlos de transporte, ya alistan el regreso a pie a la capital. Desde la ciudad selvática de Pucallpa, a 750 quilómetros de Lima, más de una centena de los 2 mil inscriptos para regresar ya ha iniciado por las suyas el largo camino a casa.

Este desplazamiento se da también entre distintas zonas del interior. A fines de abril unas doscientas cincuenta personas llegaron de improviso a la ciudad costera de Camaná, en Arequipa, provenientes de Secocha, una zona de minas informales suspendidas por la cuarentena. Estos caminantes permanecerán allí hasta que las autoridades nacionales y regionales autoricen su traslado hacia sus regiones de origen: Puno y Cusco. Sin recursos económicos para lo básico, su subsistencia depende de la ayuda de los habitantes de Camaná.

El 3 de este mes, la policía de alta montaña de Arequipa encontró en las faldas del pico nevado Chachani a una familia completa que intentaba llegar a su ciudad, Juliaca, a 170 quilómetros de allí. Habían sido desalojados de la habitación que alquilaban en la localidad de Cerro Colorado. Perdidos, hambrientos, a merced de las bajas temperaturas y con el riesgo de caer a los profundos abismos, un hombre, una mujer y el hijo de ambos fueron rescatados al borde de la hipotermia. No serían los únicos. Según una oficina de Seguridad Ciudadana de la zona, ya son centenares las personas que intentan cruzar las montañas por causa del hambre.

Luego del primer reportaje, la información sobre este fenómeno desesperado de migración ha disminuido: la importancia de los hechos parece ser inversamente proporcional a la distancia geográfica con la que ocurren respecto a Lima. El Perú profundo no tiene voz en este drama. Mientras en la capital se habla de medidas graduales para reactivar la economía o autorizar los delivery de comida, el éxodo continúa. No hay ningún Moisés que los guíe, pero esperan encontrar, en un pedacito de tierra, suya o de sus comunidades, la comida prometida, y es todo lo que quieren.