Camino por Constituyente, me dejo ir por las veredas largas. Pienso. Qué difícil y qué fácil escribir sobre Arana. Me ronda el lugar común: no puedo, las palabras no alcanzan. Pero ellas crecen en el aire triste, me asaltan. Radiantes, seguras, porfiadas. Sí. Acepto el reto ineludible, no puedo evitarlo. Quiero traer al profesor, al amigo, al cómplice risueño de tantas charlas. Quiero recobrarlo. Escribo, por fin. A solas. Cuando llego a casa.

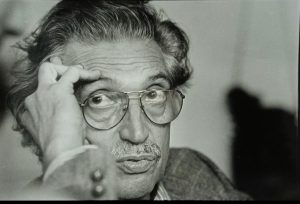

Arana murió un domingo de junio, a los 90 años. Lo digo así, sin elegancia, porque aquí ningún rodeo funciona. Los hombres como Arana se mueren; no pueden fallecer, como el eufemismo manda. Se mueren como vivieron: de un modo radical, intenso, deslumbrante. Arana murió de pronto y me pide palabras. Por eso escribo estas notas, que quisiera lentas, pero nacen apuradas.

Lo primero que asoma es el salón de actos a oscuras, colmado de alumnos somnolientos a horas tan tempranas. El hechizo de las clases torrenciales, su magia. Una voz inquieta que habla de arquitectura sin pausa y que con el golpe seco del puntero marca en el suelo el paso de una diapositiva a otra. Arana decía, divertido, que este era un recurso para despertarnos. Y seguía. Se afirmaba en la pasión, en su propio placer, en el nervio interior que lo animaba. Presa de la agitación, nos contagiaba. Y sí, nos despertaba. No eludía el juicio subjetivo, lo encumbraba: emitía elogios desmedidos, críticas socarronas, diatribas temerarias. Así ocurría ese viaje compartido, el dulce vuelo imaginario. Así crecía el profesor querido, su pulsación, sus cotidianas bromas y artimañas.

Pero Arana ejercía también la docencia en otros sentidos, fuera de las aulas. Lo hacía por su mera presencia, sin alardes ni gestos premeditados. Irradiaba un modo singular de ser y estar, la feliz reunión de cualidades imposibles. Estaba. Atento, curioso, en marcha. Con la intensidad de un motor encendido que nunca se apaga.

Así asumió su más célebre cruzada. Tuvo el coraje de impugnar en plena dictadura la mutilación urbana, la osadía de instalar el valor de lo colectivo en medio de la nada. Se opuso al signo vacío e inmaculado, al peso muerto de la orientalidad, a una idea de nación vana y tautológica. Encontró un modo de hablar en el silencio obligado. Impulsó un modo alternativo de entender la ciudad y de cuidarla. Se enamoró de ella y le dedicó su vida, se propuso salvarla. Pero no lo hizo solo ni a solas: lo hizo siempre con otros y entre otros, al precio de ir más lento y con calma.

Eso sí, ese instinto comunitario nunca nubló su mirada. Arana aceptó sin pudor el desacuerdo incómodo, se negó a negarlo, renunció a taparlo con perfumes falsos. Sin temblar, alzó su voz disidente cuando lo vio necesario. No resignó autonomía ni estuvo dispuesto a aplanarla. Tendió puentes sin vacilar, pero supo romperlos. Insistió y persistió ante amigos y adversarios. Intentó persuadir a quienes creyó equivocados. Fue fiel a sí mismo. Protestó contra absurdos inminentes y aberraciones varias. Con cruda vehemencia, con furia y con gracia. En plena calle, en la facultad o en el Senado. Gritó su verdad a quien pudiera escucharlo.

Escribo y sonrío, no puedo evitarlo. Evoco esas llamadas fortuitas que buscaban complicidad, alivio, respaldo. Y también las otras, más urgentes, que eran como regalos. Comentaba alarmado una noticia de prensa, elogiaba un edificio con exageración, pedía algún dato histórico que había olvidado. Conversaba conmigo y con todos. Visitaba sin aviso el instituto. Llevado por su latido interior, tomado por su entusiasmo. Lúcido, febril, jovial, obstinado.

La conversación era fresca, horizontal, demorada. Arana se dirigía por igual a colegas y a estudiantes, a figuras de renombre, a los porteros y a los mozos de los bares. No hacía distinción, todos eran para él sus pares. Sabía que solo era uno más en ese mismo barro. O así pensaba. Estaba marcado por una honda modestia, atravesado por una humildad tan genuina que asombraba. Una humildad veraz, ajena a la impostura, a la vanidad y al cálculo.

Arana estaba siempre entre otros, en ese mismo plano menor, en un terreno común y ordinario. Se instalaba en la planicie, en la tierra de todos. Abajo. Pero qué hermosa paradoja: eso mismo lo hizo extraordinario. Saber andar en el llano lo puso en la cima. Arriba. Bien alto.

(Claro, al leer esto él diría: «Pero, cheee, ¡qué disparate!».)