El lunes 21 de octubre se extinguió la vida de nuestro compañero Carlos María Gutiérrez. No es una sorpresa para nosotros. Sí un enorme dolor. No es una sorpresa porque hacía largos meses que Carlos María estaba muy enfermo y unas cuantas semanas que estaba gravísimo. Era diabético, sufrió una descompensación renal, por la que era dializado tres veces por semana, fue perdiendo la vista y, para colmo, contrajo una sordera total e irreversible. Todo ese penoso proceso le hubiera significado, de hecho, el aislamiento, de no haber sido por el combate, cuerpo a cuerpo y día a día, que libraba Ducho, su mujer, para vencerlo o aminorar sus consecuencias.

Nuestras visitas eran ambivalentes, entre la cobardía por tener que verlo así y el impulso de no abandonarlo. Entonces ocurría algo deslumbrante. El Negro bromeaba discretamente a costa de sí mismo y de su estado (decía llamarse ahora Carlos María Tapia), hacía planes en los que no creía para hacernos ver que no estaba tan mal y en el fondo dejaba traslucir una digna, lacónica, aceptación de la proximidad del fin. Se las ingeniaba, sin asomo de patetismo, más bien con un brillo de inteligencia y humor, para darnos ánimo él a nosotros y no al revés, como debió ser. Cada visita terminaba siendo para el visitante un baño lustral, una lección de vida y humildad, una cura del alma. Ese hombre, ese cuerpo martirizado, cada vez más enjuto, se disponía a morir dando la batalla por la vida. Luchando, como siempre.

Le costó aceptar, hace ya un año, el dejar de venir a Brecha. Aquí se establecía desde la mañana para hacer su trabajo, tejiendo de paso con los jóvenes una rica trama de relación intergeneracional, que incluía, de ambas partes, el desenfado y el respeto. Cuando se lo creía concentrado en la seriedad de su trabajo, estaba derramando en caricaturas de ocasión su agudo sentido del humor. El era Paulo (los lectores seguramente lo ignoran), el dibujante de chistes gráficos que, con certera puntería, daba en el blanco de flaquezas propias y ajenas. Y de entrecasa vivía graficando los menudos episodios de la vida de redacción. Un día se desplomó parte del cielorraso de mi despacho y dejó el escritorio cubierto de escombros. El Negro lo vio y al ratito vino con un letrero que decía: «Alfaro vive, carajo» (como la guerrilla ecuatoriana).

Ante el avance de la enfermedad tuvo que aceptar la «reclusión» domiciliaria. «Pero miren que voy a seguir escribiendo desde aquí», protestaba. Y, para asombro de todos, siguió escribiendo. Quizá mejor que nunca. No siempre compartí los planteos políticos de Carlos María –radicalizado en su hambre de absoluto–, más allá de su incuestionable honestidad. Pero me rendía siempre a la seducción de su estilo, a la impecable elegancia de su fraseo, al arte con el que dejaba aflorar la emoción (con sobriedad, con pudor) y, sobre todo, al sarcasmo con el que envolvía su argumentación como para regalo. Los lunes llamaba Ducho a la redacción:

—Va a escribir, quiere escribir. Pide que, si pueden, le guarden espacio.

—Pero ¿hoy no le toca diálisis?

—Sí, le toca. Pero él dice –ustedes lo conocen– que mañana ya estará recuperado y que el miércoles entrega.

El miércoles venía Ducho con la nota escrita en una computadora especial, de enormes caracteres, la única en la que el Negro conseguía leer lo que escribía. Páginas pergeñadas de un tirón, con erratas que nos hablaban elocuentemente de su «ceguera», pero también con la fuerza impelente de un pensamiento vivo.

En el 88 editó su libro de poemas Incluido afuera, en el que convierte sus experiencias del exilio y el desexilio en iluminaciones interiores. Le dice ¿a Carlitos Núñez? en el Sorocabana: «La memoria inocente/ nuestra primera baja de la guerra/ fue secuestrada y muerta/ se ignora el paradero del cadáver perdido/ por eso me callo/ por eso te callás si te muevo el alfil de un recuerdo a través de la mesa». Y a Juan Gelman: «Vení, Juan Gelman/ escuchá este silencio/ abrígate este frío». Austero y entrañable, con una secreta cadencia de tango.

Su última pasión fue un libro de relatos que iba a editarle Arca. Cuidó –tanteando en la incierta luz de su virtual ceguera– cada detalle tipográfico de la edición, desde la tapa hasta la contratapa. Pero, sobre todo, cuidó, con amor obsesivo, la escritura misma de Los ejércitos inciertos, el libro de sus desvelos. Y el día de la presentación, en La Casa del Vicario, desoyendo el consejo de su mujer y de su médico, que temían tanto por la dificultad para subir las escaleras como por un colapso emocional, decidió ir con bastón, pero sin gafas. Quería recibir en persona, entre pecho y espalda, la oleada de cariño de sus amigos, que lo veían emerger gallardo, sonriente, dejando a un lado la intuición de que se despedía de nosotros o, acaso, teniéndola muy en cuenta. El Negro le ganaba la partida a la muerte, otra vez.

Esos relatos son la suma de su ser como hombre. Muy a menudo el periodismo de Carlos María fue también literatura, y no sólo por la provocativa elección de los vocablos (que nos invitaba a elegir mejor los nuestros). Había dramatis personae en sus reportajes; había temperatura, conflicto. Correlativamente, en su literatura hay periodismo. En Los ejércitos inciertos, como si ya estuviera escribiendo desde la fatal línea divisoria –y él lo supiera y eso le urgiera–, se despoja de todo accesorio y aligera el equipaje. Allí está el hombre tal cual es, en esencia: desnudo, vulnerable y eterno. Escrito desde la situación límite en que el autor ve extinguirse sus días, la realidad, que fuera su pasión, estalla allí como un imperativo ético. Mientras Ducho y María Noel, la hija de Carlos, corrían tras las medicinas para la atención de un enfermo complejo, este dejaba establecida la perdurabilidad de su maestría como ser humano y como escritor.

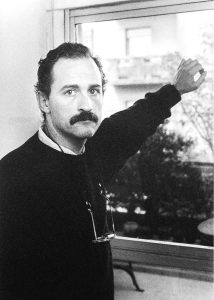

En su último viaje a Cuba, para operar sus cataratas, nos mandó desde La Habana un dibujo –cuándo no– (el que ilustra esta página) en el que viene a manifestar su pertenencia al grupo, más allá de la broma filosa. Hoy el dibujo nos mira –lo miramos– de otro modo, desde una distancia inabarcable, aunque todavía nos exhorta a sonreír. Las personas, los muebles, los objetos con los que, casi sin fijarnos en ellos, convivimos buscarán desde ahora un nuevo acomodo, como siempre que alguien falta. El hosco, el difícil, el tierno, el humorista, el periodista brillante, el compañero ya no está. Pero su silla –el sitial de su enseñanza– solo le pertenece a él.

Biografía sintética

Carlos María Gutiérrez nació en Montevideo, de madre maestra rural y padre juez de paz, el 10 de diciembre de 1926. Debutó en el periodismo cuando, siendo adolescentes, Raúl Sendic y él sacaron en Trinidad (Flores) un periódico liceal, Rebelión, que duró lo que sus pasajes por la casa de estudios. En 1949, ya en Montevideo, fue secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y en 1950 ingresó en el periodismo profesional como dibujante en El Debate, de Luis Alberto de Herrera. Los 41 años transcurridos desde entonces lo vieron pasar por las redacciones de El Nacional, de Daniel Fernández Crespo; Acción, de Luis Batlle Berres; La Mañana, de Carlos Manini Ríos; El País, de Washington Beltrán, Leonel Aguirre y Eduardo Rodríguez Larreta; Reporter y Lunes, publicaciones subsidiarias de El País, y Marcha y Época, de Carlos Quijano.

Fue uno de los poquísimos periodistas de cualquier nacionalidad que entrevistó a Fidel Castro en Sierra Maestra (1958), lo que motivó el curioso episodio de que el conservador diario La Mañana (que había mandado a Gutiérrez a otra misión en Estados Unidos) se luciera publicando esas notas, que, obviamente, tuvieron repercusión continental y luego silenciaron al periodista, que optó por dimitir. En el exilio, que se inició en 1969, trabajó para Prensa Latina en Cuba (de la que fue uno de sus fundadores) y luego como corresponsal de aquella en Estocolmo. Más tarde, en Madrid, fue redactor de El País, de esa capital, y, simultáneamente, de El Diario, de Caracas. Esos medios le encargaron la cobertura de eventos mundiales, tales como el ascenso del ayatolá Jomeini y la revolución islámica, en Irán; la revolución sandinista, en Nicaragua; la guerrilla salvadoreña y otras. Ya había cubierto acontecimientos tan disímiles como la conferencia de la Unesco en París (1951), la conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, en Cuba (1967), y los festivales cinematográficos en Punta del Este (1952) y San Pablo (1954). Por supuesto, fue crítico de cine.

En 1970, nos sorprendió a todos –ignorantes de sus dotes poéticas– con el Premio Poesía de Casa de las Américas. Había reunido en un volumen –Diario del cuartel– los poemas sobre sus experiencias de preso en el interior (Treinta y Tres, 1969), cuando la dictadura no osaba aún decir su nombre. Antes había publicado Reportaje a Perón (1964), El experimento dominicano (1972), En la Sierra Maestra y otros reportajes (1967) y El agujero en la pared (1968). Después publicó Incluido afuera (1988) y Los ejércitos inciertos (1991).

Cuando en 1984 empezamos, con un grupo de excompañeros de Marcha, a hablar de un nuevo semanario –que con el tiempo sería Brecha–, acudió al llamado y, luego de levantar con su esposa, Dahd Sfeir, la casa de Caracas, ambos volvieron del exilio. Desde 1986, nuestro compañero fue en Brecha editorialista, reportero, dibujante, humorista (como Pío, Gut y Baltasar Pombo), poeta y narrador.

Políticamente, Gutiérrez fue un intachable hombre de izquierda. Ayudó a unir, ya en la década del 60, a las fuerzas progresistas y desde su fundación militó en el Frente Amplio. No calló sus reparos a este cuando los tuvo, en el buen entendido de que así servía mejor a la causa. En 1989 contribuyó a la formación del Movimiento de Participación Popular, al que siempre habría de pertenecer, sin abdicar de su proverbial independencia.