Un pequeño big bang, un destello de luz se vio en el caluroso inicio de 1982. Y cuando decimos comienzo es comienzo: 2 de enero. La Argentina todavía vivía bajo el gobierno militar que se había instalado en marzo de 1976 y en un club de fútbol de la ciudad de Buenos Aires un festival de rock intentaba ser el salvataje para una revista que había aparecido el año anterior. Pero, claro, a duras penas había logrado poner cinco números en la calle. El lugar se llamaba Club Excursionistas. La revista, Pan Caliente. Y el festival: Pan Caliente, para Sacar una Idea Adelante.

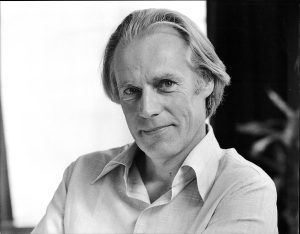

El creador de esa revista había sido un tipo clave para cierta contracultura de los años setenta, primero como mecenas y amigo de figuras del rock local -léase Luis Alberto Spinetta, por ejemplo- y después como cabeza detrás de revistas como Mordisco y la emblemática Expreso Imaginario. Ese hombre era Jorge Pistocchi, que, impulsado por el entusiasmo de amigos, se había embarcado en un festival recaudatorio para empujar su Pan Caliente. A la velocidad de la luz y en una órbita distinta, llegó hasta ese club un personaje que venía de vivir en España, de rebuscárselas como actor en la calle, modelando sus mañas urbanas. Ese personaje se llamaba Enrique Symns y tenía unos 37 o 38 años. En cierta medida, de ese cruce estelar, en ese pase de antorcha, nacieron los años ochenta para la cultura rock argentina.

EL SIEMPRE VIEJO

Enrique –Quique para muchos– ya no era un jovencito cuando se produjo el big bang. Enrique –Quique, el siempre viejo– había nacido en 1945 y crecido en el Gran Buenos Aires. Con poco más de 10 años ya estaba viviendo en la capital con sus padres, y la ciudad lo tragó. Lo tragó para escupirlo hecho un pequeño pendenciero. Un callejerito. El salto de la infancia a la adultez fue sin anestesia, entre calle y entradas a la comisaría. Symns no terminó la escuela, pero su cabeza empezó a amueblarse con lecturas. Y, con el paso de los años, empezó a caminar la bohemia porteña de los sesenta.

Su perfil va cobrando forma: ya lo tenemos con sus textos –Nietzsche, Heidegger, a quienes le gustaba citar– y su roce callejero. Pero, a comienzos de los setenta, el ambiente político local comenzaba a espesarse. Un periplo border comenzaría entonces: Río de Janeiro y el LSD, vuelta para Buenos Aires y después España, ya en las puertas de la dictadura.

La cronología se reconstruye a tientas: aunque dejó muchos testimonios y narraciones, en Symns todo puede ser una fábula. En su habilidad encantadora de lenguaraz mantuvo una huella que fue también la de Cerdos & Peces: lo real y la ficción se entrelazan en una masa única, brillante. Y, así, en nombre de lo real, la metáfora y lo onírico caminan de la mano.

De todas formas, sí, está ahí, palpable, su contacto madrileño con revistas de cierta izquierda antifranquista como Ajoblanco (1974, con José Ribas detrás), El Viejo Topo (que apareció en el 76) y los cómics underground de El Víbora. Publicaciones ásperas, directas, en el inicio del destape español luego de la muerte de Franco en el 75. Es imposible no linkear ese escenario, esos medios, con el panorama argentino desde 1983. El know-how lo traía, y a la tierra fértil Symns la encontraría aquí.

UN HILO INVISIBLE

Ese mismo mes en que ocurría el festival de Pan Caliente, el editor Gabriel Levinas ultimaba los detalles para lanzar su revista El Porteño y el empujón del festival lo hizo apoyar la nueva etapa de la revista de Pistocchi. Ahí se subió Symns, que, como buen pirata recién llegado, buscaba un barco para abordar. Así, en el mes de junio de 1982, con el escenario de la guerra de las Malvinas terminando, apareció el primer ejemplar de la «segunda época» de Pan Caliente. Symns era nada menos que el secretario de redacción. Y eso se notó.

El cincel de una personalidad que hoy todos despiden en las redes sociales como «nuestro Hunter Thompson», «el Bukowski argentino», «un beat local» empezó a machacar la piedra de una nueva sociedad. La revista volvía ahora en papel rústico, barato. Un linyera tirado en la calle empedrada anunciaba en su tapa: «¡Volvimos!». Fueron apenas tres números, pero todo estaba en marcha.

A partir de su trabajo en Pan Caliente, Symns pasó a escribir sus colaboraciones en la otra revista de Levinas, El Porteño, y desde allí logró filtrar su idea para un suplemento. Del I Ching salió el nombre. «Cerdos y Peces nació en el laboratorio fotográfico de El Porteño –escribió en su libro El señor de los venenos–, en los baños de los bares de San Telmo […] entre viajes continuos para introducir en la nariz aquella sustancia blanca que provocaba un pequeño e inmediato ardor, molestia que era rápidamente enmascarada por una contundente recuperación del ánimo». Symns resumió en ese párrafo el hilo invisible de la década, y de algo que él extendería por mucho más. Si existiese un electrocardiograma de la cultura rock en los ochenta –musical, periodística, da igual–, veríamos cómo pega un salto tras otro. El problema es que ese electro termina dando un mal resultado: muchas muertes, locura, encierro, manicomios, abandono, marginalidad. Pero no hay forma de entender la experiencia de Cerdos, su contenido, su ámbito, su calle, sin la cocaína.

HIJOS DE LA VIOLENCIA

En la edición número 20 de El Porteño, de agosto de 1983, apareció el primer ejemplar de Cerdos & Peces, el «Suplemento Marginoliento». Su tapa disparó: «¿Legalizar la marihuana?». Así empezó el derrotero de la Cerdos como «suple», que se fue inflamando hasta ser revista independiente. Eso fue en abril del 84. Ahí está el número uno: «Punks/heavies, hijos de la violencia». Esas tribus, esas minorías. Hijos de la violencia.

De ahí en adelante, y a través de varias etapas serpenteantes, la Cerdos tuvo casi tantas vidas como un gato. Se puede contar unas seis etapas, en las que hicieron su propia leyenda los ensayos del Indio Solari («El delito americano»), las crónicas de Ricardo Patán Ragendorfer, la firma de Helmostro Punk (Mauri Kurcbard). A eso se sumaban las notas de clásicos escribas del rock local, como Alfredo Rosso y Claudio Kleiman, pero también de quienes arrancaban: Eduardo Berti y Marcelo Fernández Bitar, una dupla a lo Batman y Robin para los medios roqueros del porvenir.

A la cabeza, Symns le daba forma a un magma de ideas y tabúes. Escribía cuanto podía, al tiempo que hacía sus monólogos en los conciertos de los Redonditos de Ricota. En Vera Land (Andrea Álvarez, su pareja) encontró a su mejor ladera. Paso a paso, la revista fue encarnando la radicalización de lo extremo, lo escatológico, el sexo, los estados superalterados. La provocación constante: la búsqueda de las fronteras reales y periodísticas. El dedo en la llaga de la moral burguesa de una democracia todavía flaca, con una sociedad civil conservadora, con fuerzas policiales que tenían el ánimo caliente y las mañas de la reciente dictadura.

La contracultura roquera pegaba, así, un volantazo y se tiraba por un tobogán hacia el subsuelo infernal. Pero, al mismo tiempo, no todos los medios rock porteños enfilaron hacia ahí. Para nada. La histórica Pelo seguía adelante con su contenido musical; aparecía Cantarock con sus tablaturas para tocar la guitarra; Tom Lupo volvería con Twist y Gritos; Sergio Marchi y Eduardo de la Puente arrancaban con Tren de Carga. Cada una tenía su estilo, pero ninguna buceaba por las cloacas de la realidad como la Cerdos. Sin ser de rock tradicional, fue la revista más rock.

Aun así, siendo un bicho raro en los quioscos, fue la punta visible de un iceberg de muchísimos fanzines que empezaron a poblar calles y recitales. Ahí estaban las búsquedas más cercanas a la de Cerdos. Los pibes jóvenes -punks, heavies, tribus- se encerraban a teclear en sus máquinas de escribir para después fotocopiar y armar sus propios medios.

A cada paso la revista era censurada, amenazada, e incluso, en los tempranos días como suplemento, recibió el regalito de una bomba en la puerta. Después de apenas cuatro números hizo la primera pausa para volver más de un año después, en 1986. En el número tres, Symns escribió un artículo sobre pedofilia («Hombres que aman a muchachos que aman a hombres», decía). La nota se ilustraba con la imagen de una nena de seis años desnuda. Era la hija del fotógrafo. Fin para la revista. Cuando legalmente la cosa se resolvió, redoblaron la apuesta: el número cinco, el del regreso, llevó en tapa la misma imagen. Y no es casualidad: desde ese número la revista tuvo el famoso subtítulo «La revista de este sitio inmundo» (a veces «para» este sitio inmundo).

Hablaban con pibes de escuelas secundarias, se metían en neuropsiquiátricos y leprosarios a buscar historias. Tuvo su suplemento «El Transgresor: Familia y Sociedad», las secciones «Clítoris» y «Glande», y todo esto compartía páginas con textos sobre la teoría contracultural de Theodore Roszak. Hubo crónicas de trabajadores de cementerios y notas sobre «el mundo gay en Brasil». Se entrevistaba a locos y a borrachos. Se escribió sobre los dealers. Se hizo notas sobre masoquismo. Y, claro, sobre represión: «La detención nuestra de cada día» o «Sepa cómo defenderse de la patota policial». Se investigaba -y se inventaba- para contar.

LAS ESTRELLAS, AHÍ NOMÁS

La bitácora del viaje de Symns tiene miles de entradas. Varios libros escritos, monólogos con artistas varios. Peleas, enojos, odios, rencores, reencuentros, amigos incondicionales. Radio, talleres, una salud carcomida por la diabetes, una marginalidad perenne. En esas entradas están las etapas de Cerdos: abril a julio de 1984; 1986 y 1987; 1989-1992; 1996-1998 y 2004. Casi 60 números. Y uno de despedida, en 2021.

Pero siempre estuvo ahí la capacidad del pirata seductor. Del encantador. De quien supo, en el caos, rodearse de gente que tiró de sus ideas para adelante. No muchos pueden conseguirlo. Por eso la escena del inicio no es casual: de alguna manera, Symns fue desde los años ochenta lo que el creador de Expreso Imaginario en los setenta. Uno, traccionado por la marihuana de una cosmovisión jipona; otro, alimentado por la cocaína, que marcó el pulso de sus días nihilistas. Pero dos caras de una misma búsqueda de libertad: intransigentes, magnéticos y centrífugos. «Lo uno que tiene que hacer como director de la revista es pensar. Lo demás lo hacen los demás, si tenés gente que te siga», dice Symns en el documental Este sitio inmundo, de 2016. Pistocchi y él fueron eso.

Ahora se fue este viejo que le ladraba a todo. Pero que, en apenas el brillo de una mirada, bajaba la guardia y metía la cola entre las patas. «Nunca fui tan feliz como cuando era chico, en esa casa», dice en un video grabado no mucho antes de morir. Y se desarma. Toda la vulnerabilidad de la mirada de aquel chico, desde el fondo del ajado Symns, podía siempre aparecer, fugaz, como un destello de luz. Uno con la fuerza de un big bang.