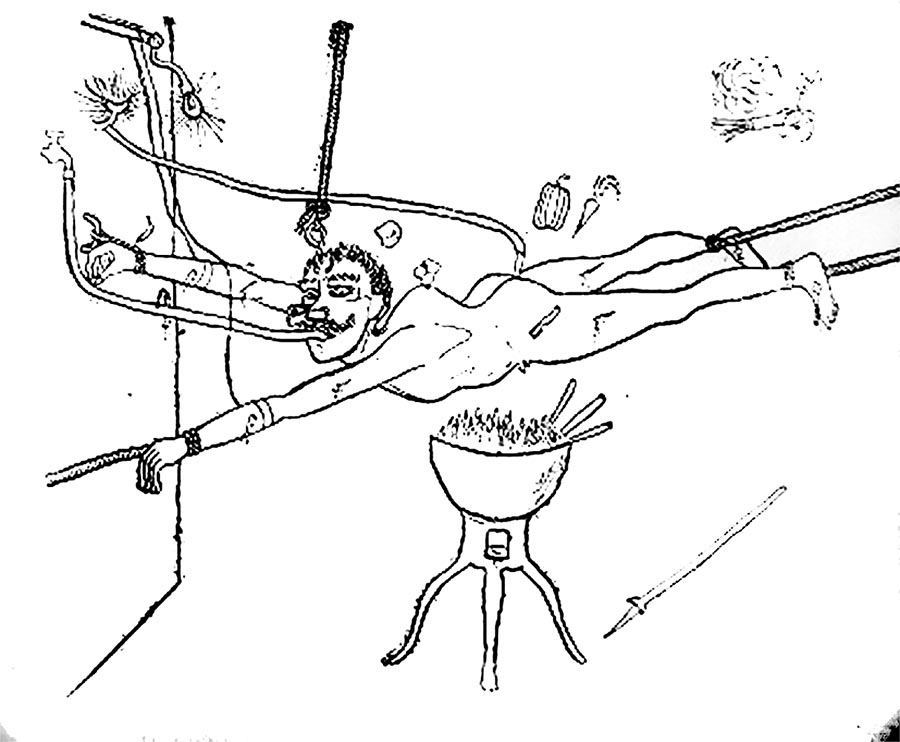

El que se tuesta en la ilustración abajo de estas líneas es el doctor Bernardo Etchepare. El dibujo fue la venganza simbólica de uno de sus pacientes, H F, uruguayo, soltero y pintor. “Como me juzga malo y perverso, no me llama sino cirujano”, consignó el propio retratado –que efectivamente ostentaba esa especialidad– en un artículo dedicado al caso.

Aunque no le tocó la suerte de Pedro Visca, que estudió con Jean-Martin Charcot (el profesor de Sigmund Freud), Etchepare también se formó en Francia. Sin embargo, Duffau documenta cómo en aquella etapa fundacional los psiquiatras uruguayos, y en particular Etchepare, mostraron reflejos críticos ante las teorías acuñadas en las metrópolis. Cuando, a comienzos del siglo XX, ganaba adeptos la idea de que la enfermedad mental era el fruto de la degeneración orgánica hereditaria (y, por lo tanto, incurable), Etchepare opuso que la expresión “degenerado” no significaba “nada preciso”, y “quizá por eso mismo ha hecho camino y etiquetado situaciones muy diferentes, muy heterogéneas, (…) comprendiendo así en el mismo y absurdo abrazo desde el idiota más completo hasta el genio”.

El médico, que fue el primer titular de la Cátedra de Psiquiatría, llegó a poner en cuestión el axioma de la normalidad. “El término ‘retardado’ (…) por definición (…) supone (…) la idea de una normalidad posible, susceptible de ser alcanzada siempre, lo que no es cierto en la inmensa mayoría de los casos”, reflexionó en un artículo de 1914, en el que defendió la categoría “débiles mentales”, en el entendido de que denotaba un “sentido menos injusto y denigrante” que otras en uso.

Por otra parte, la documentación permite suponerlo bastante autoritario. Patologizaba varias rebeldías, incluidas las reivindicaciones sindicales. En su lección sobre la llamada “demencia paralítica”, asoció los delirios de estos pacientes con los reclamos de los obreros contra sus patrones. Estos empezaban por reivindicar un aumento de sueldo y finalizaban “en el gran delirio de grandeza”. Las demandas salariales, aducía, venían de la demencial aspiración de “tener riquezas, cantidad enorme de dinero, palacios, edificios, etcétera”. Cuando todavía faltaban seis años para que se aprobase la ley de ocho horas, sostuvo que, como “casi todos los gremios han obtenido en su trabajo un horario que está lejos de ser penoso y largo”, no podía alegarse, como hacían los agitadores anarquistas y socialistas, que las enfermedades mentales pudieran tener que ver con el exceso de trabajo.

Su discípulo Santín Carlos Rossi presentaba las cosas de distinta manera. Si se lograse sacar a los obreros de “la miserable pieza de conventillo” en la que vivían “con sus cuatro o cinco hijos sucios y malolientes, que les suscitan lástima o rebeliones”, y ofrecerles “un jardín con bancos para las noches de verano y un conservatorio por barrio para las noches de invierno (…), veréis pronto cómo su conciencia se ilumina”, sostenía.

Era batllista, y fue legislador y ministro de Instrucción Pública. Proclamaba la necesidad de “una legislación que impusiera límites al horario y al trabajo”, “límite a la ganancia y al alquiler”, “límite al período anual de labor, obligando a las vacaciones semestrales”, “el seguro de enfermedad y pensión de retiro obligatorios”. Cuestionó también la efectividad del régimen manicomial en el tratamiento de numerosas patologías e incluso problematizó el encierro de los epilépticos, que por entonces era la norma. Decía que la población veía el Vilardebó como “una prisión”. Defendió tempranamente el psicoanálisis contra aquellos que lo consideraban “cosas de taumaturgia”. En 1916, alegaba que esta práctica alcanzaría “un lugar noble e indicado en el libro y en la clínica”, y empleó algunas de sus técnicas.

Le preocupaba especialmente el momento del alta del paciente. “Consideremos un ex alienado cualquiera”, sugería en uno de sus escritos. “Vuelve a su antiguo oficio con el mismo organismo físico que no supo resistir la vez primera, y halla el hogar minado por la miseria; la clientela hosca por el prejuicio estúpido que suscita la locura; (…) los hijos desviados por el abandono fatal de un padre que estuvo ausente y una madre que debió descuidarlos para ganarse el pan (…). La reacción –concluía– es fácilmente presumible: suicidio, homicidio, recidiva. Y ese es el primer temor del médico que debe otorgar el alta.”

Por eso, impulsó la idea de crear “un pueblo de colonos laboriosos, que emplearán las desviaciones de su inteligencia en una obra útil a la sociedad que los recluye”. En tal pueblo habría “un departamento de alienados convalecientes, que por prudentes y sucesivos cambios pasarían a ser colonos, huéspedes de las familias de los empleados, huéspedes de los vecinos, obreros de los alrededores y, en fin, ciudadanos libres, devueltos a la sociedad como elementos aptos para incorporarse a la vida creadora e intensa”. Eso es lo que quería lograr con la Colonia de Alienados de Santa Lucía (hoy Etchepare), de la que fue su primer director.

Y vaya además un único dato que no está en el libro de Duffau, sino en aquel en el que la administración del Vilardebó llevaba sus cuentas, que custodia el Espacio de Recuperación Patrimonial del hospital. Por su trabajo en el manicomio Santín Carlos Rossi no cobraba.