Descendiente de charrúas y españoles, nació y se crio en el campo, cerca de Zapicán, en Lavalleja. Hasta los 17 años fue analfabeto, condición que perdió al enamorarse de una maestra de Canelones, a quien sintió la imperiosa necesidad de escribirle. De gurí chico empezó a rodar. «Caminé, atravesé campos. Iba más o menos con un rumbo y algo me llevó hasta el mar. Dormía donde me agarraba la noche. Lo que estaba haciendo, en definitiva, era ver, captar todo, entender cosas. ¿Cómo me alimentaba? Con frutales y también comía yuyos (sabía muy bien cuáles eran aptos). Estaba bien alimentado. Me acuerdo de que trataba de que la gente no me viera; no hablaba con nadie. Hasta la adolescencia no se me escuchaba hablar, me manejaba mucho con los silencios», recordó en una nota con El País Cultural en 2001.

Se estableció en una Neptunia por entonces muy virgen. Allí construyó cabañas y simples instrumentos musicales, se animó a escribir cuentos y canciones y, más tarde, trabajó en arrozales y en la cosecha de la caña de azúcar, en la que conoció a Raúl Sendic –formó parte de la primera marcha cañera; hay una foto que lo atestigua–, vínculo que lo llevaría a formar parte del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Después cayó preso, salió a los 20 meses y emigró a Chile. Allí participó activamente enlazado con la nación indígena, escribió varios textos que forman parte de diversos libros y manuales (en Didáctica del castellano, de Ruth González Vergara, por citar un ejemplo) y entabló amistad con Víctor Jara y Violeta Parra. Intervino, con su voz y su bombo, en el último disco de la artista. Retornó por un lapso breve a Montevideo y, al límite de la clandestinidad, grabó El grito salvaje de Alberto Zapicán, fonograma presentado por Zitarrosa. «Después de grabar este disco, Alberto me comentó que había quedado desconforme. Es natural, en un hombre con su sensibilidad y su capacidad de entrega. No suele uno reconocer la verdadera imagen de su alma, cuando esta se revela en una “cosa” realizada exclusivamente a base de sentimientos. Y el que canta como Alberto, allá o aquí, en sus remotas autoexigencias o en su conciencia próxima, necesariamente va detrás de sus palabras, corroborándolas con hechos, casi siempre incompletos, casi siempre demasiado definitivos», escribió Alfredo en la contratapa. «Asistí solamente a una sesión de grabación y pude ver a Alberto una vez más, cantando, arrollado sobre su bombo, cantando con ese grito esgrimido y doloroso que nace de él como su flor, con todo su largo tallo de angustia contenida y de rigurosas motivaciones.»

Zapicán se acercó a la música en los años cuarenta. Le gustaba la percusión –tocaba siempre a solas, percutía las rodillas o lo que tuviese cerca–, que usaba como recurso para sacar lo que tenía adentro. «Al tiempo me regalaron una vitrola, que en esa época era lo máximo, y así empecé a escuchar, por ejemplo, los primeros discos de Yupanqui, de Los Chalchaleros, y de otros folcloristas argentinos, que era lo que más sonaba en el Uruguay. En toda esa cultura del norte argentino tenía gran presencia el bombo, y así yo me acerqué al instrumento; era con el único que no me inhibía», contó en el artículo de El País Cultural antes mencionado.

Por ese tiempo, albañileando, ayudó a Zitarrosa a levantar su mítico local La Claraboya Amarilla, a la par que trabó amistad con amigos del cantor y otras figuras de la cultura. Hace unos 15 años, a pedido de Enrique Estrázulas, el autor de esta nota acompañó al escritor hasta Ayecán. Quique y el Indio se reencontraron después de añares y se confundieron en un largo abrazo. La reunión, a puro recuerdo y risa, duró dos días, algo que no sorprende a sabiendas de que ambos eran amantes de eternizar esos momentos, de cultivar sus espíritus.

Después de la grabación de su disco, en el que Washington Carrasco lo acompañó con la guitarra, había partido hacia Santiago de Chile, donde se afincó por casi tres décadas. Pero hace casi 25 años que Alberto Zapicán regresó definitivamente a Uruguay. Lo hizo junto con Guadalupe, su hermosa compañera chilena, y Batoví, su hijo, que entonces tenía siete años. «Quería desarrollar acá todas las experiencias que recogí en Chile y en otros lugares por los que anduve; además me interesaba que el Batoví viviera en un lugar más saludable (Santiago se estaba tornando irrespirable) y que tuviera cerca a una abuela… mi madre», me dijo en una de las tantas charlas que mantuvimos.

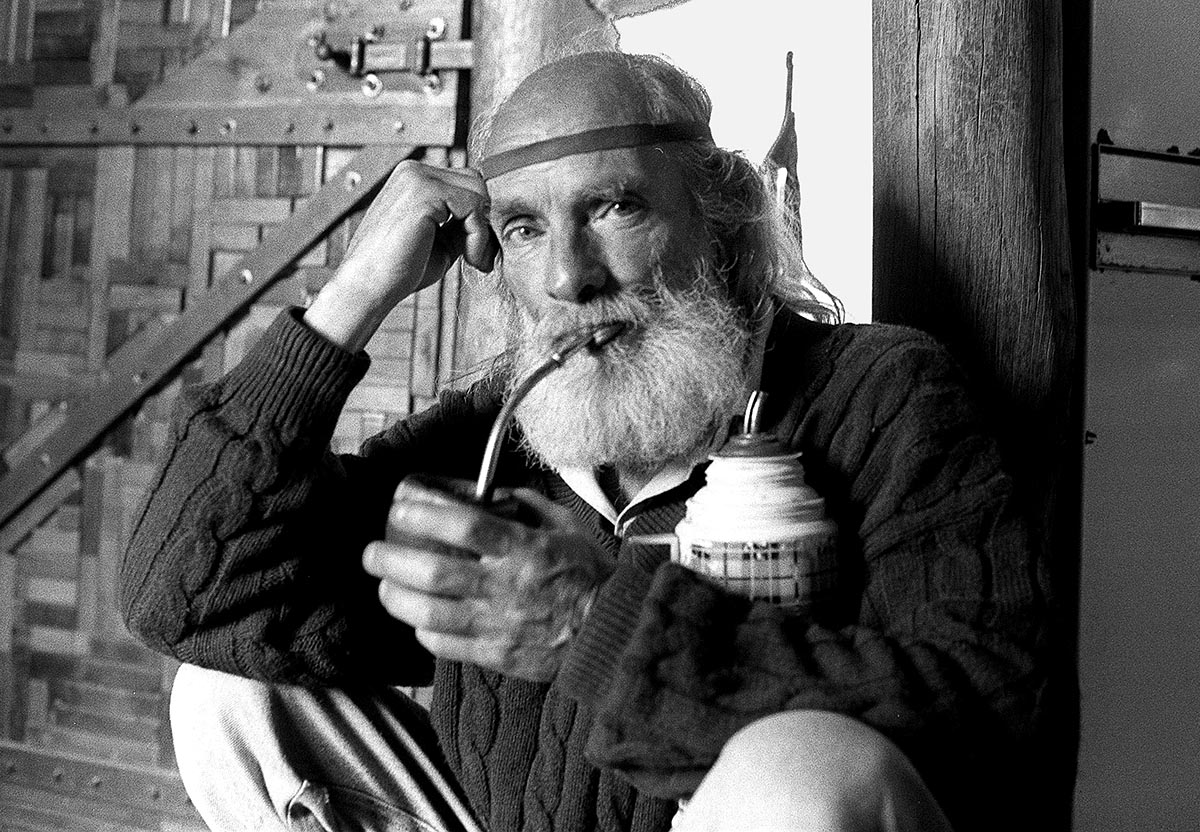

Se instaló otra vez en Neptunia, en el quilómetro 35 del lado norte de la ruta Interbalnearia. En un monte poblado de eucaliptus, diseñó y construyó –con sus manos y con diversos elementos vírgenes de la naturaleza– su casa. Allí, hasta hace algunos años, se lo solía ver tomar mate en cuclillas, con sus ojos celestes perdiéndose en el pinar que, por ahora, sobrevive del otro lado de la ruta. A la casa la llamó Ayecán, un vocablo mapuche que refiere a la felicidad, al sonreír siempre, a pesar de los pesares, y que sintoniza con el estilo de vida que él y su familia eligieron: casi por fuera del circuito de consumo, sin la presión de la productividad.

Es y seguramente seguirá siendo un hogar muy vivo, de puertas abiertas. Personas que conocieron a Alberto en etapas anteriores llegaban de distintas partes del mundo, en ocasiones sin previo aviso. Algunos se quedaban días, semanas y hasta meses. En Ayecán no había y no hay hora. No hay reloj. Tampoco existía un precio formal para las sesiones de medicina alternativa, su actividad principal. Hay quienes dejaban un dinero, otros que abonaban con algún alimento. Y quien no podía, no pagaba. Así de sencillo. Los pacientes percibían que él estaba enfocado en aliviar sus dolores. Y parece que los aliviaba, porque casi todos y todas volvían.

Para los vecinos, Alberto era «el hombre que cura». El de la barba y la larga cabellera blanca. Pero la mayoría no tenía la más remota idea, por ejemplo, de que fue quien estuvo más cerca de Violeta Parra en sus últimos días en La Carpa de La Reina y que la acompañó en la grabación del legendario disco Las últimas composiciones.

A mitad de los años sesenta, Violeta gestionaba y llevaba adelante con gran esfuerzo todo lo que requería el funcionamiento de La Carpa. El inicio de su anhelado proyecto distaba de ser lo que había soñado, a lo que se sumaba la enorme tristeza de que su gran amor, Gilbert Favre, nunca más volvería a su lado. Lo había constatado poco antes, durante un viaje a Bolivia: Run Run se había ido pa’l norte, ya sin vuelta atrás.

En esos días grises, solo la compañía de Zapicán logró atenuar un poco sus frecuentes depresiones. «Llegué a La Reina junto con mi amigo el cantor Osvaldo el Gitano Rodríguez, quien se había enterado de que Violeta andaba precisando alguien para que la ayudara a arreglar La Carpa. Me la presentó y quedamos en hablar luego de su actuación. No bien terminó de cantar, se acercó y me dijo: “¡Qué te creís, hueón, que estás recién llegado y no aplaudes!”. Se había enojado porque mientras todos aplaudían, yo, que no tenía ni tengo costumbre de hacerlo, me había quedado sentado… Era una mujer de pocas pulgas, sin hacerse problemas te mandaba a la mismísima mierda», solía recordar Alberto. Pero después de aquel desencuentro inicial, sin escalas, ambos pasaron a tener una buena conexión. «En un momento dado descubrió que yo tocaba el bombo y cantaba –en realidad expresaba lo que me nacía, porque no soy cantante ni músico–, y me dijo: “A partir de ahora vas a cantar conmigo”. Así fue que surgió el vínculo artístico.»

La autora de «Gracias a la vida» y Zapicán trabajaban duro para llevar adelante La Carpa. El extremo cansancio, como suele suceder, los volvía más irritables. Inspirándose en la figura de su compañero de tareas, Violeta compuso las canciones «Pupila de águila» –«Un pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito./ Era de noche, yo no podía ver su dibujito./ Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero»– y «El Albertío», en la que no lo deja bien parado, ciertamente producto de alguna de sus explosiones emocionales. El Indio también participa en «Maldigo del alto cielo», uno de los temas más potentes de ese disco póstumo.

Alberto casi no escuchaba música. «Me trae recuerdo de mis amigos muertos», comentó más de una vez. Tal vez ahora esté con ellos, conversando y riendo, con su ritual del mate en cuclillas, tratando de captar, con sus ojos vivos, tanta inmensidad.