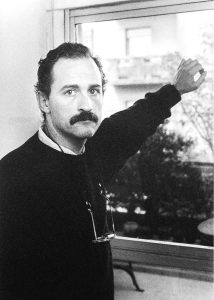

Fermín está irremediablemente ligado en mi memoria a la redacción de la calle Uruguay. Lo veo subir la escalera, veo sus ojos saludar tras el ala corta del sombrero, su bufanda naranja estridente enroscada al cuello. A pesar de ser un periodista que dibuja, no había nada en él que impusiera la distancia sepulcral de los fundadores. Ombú fue para mi generación uno de los últimos brechianos originales, que tuvo en nuestra vida una presencia cotidiana, humana y real. Recuerdo las rabietas por la utilización de un plato suyo en la cocina, sus demenciales letanías en las asambleas de la cooperativa, sus subidas y bajadas de ánimo. Pero siempre lo recuerdo ahí, presente. Aunque no lo vi, me contaron que, cuando se hizo la mudanza de la vieja redacción, cargó las cajas del archivo por las escaleras junto con los veinteañeros, a pesar de su desgaste físico. La prueba fáctica del compromiso con este proyecto colectivo. Pero lo que quiero contar ocurrió un jueves, cuando yo todavía no había aprendido el valor de entregar la nota temprano para no cagar la cadena de edición, corrección y armado. Sufría ese cierre al no encontrar una manera de resolver el texto cuando Fermín entró al boliche, que compartíamos las tres periodistas más jóvenes de la redacción, para consultar sobre mi nota. Me escuchó, pero perdió la mirada en los recortes de prensa que teníamos pegados en la pared. Memes antes de que existieran: una fotonovela improvisada con las fotos de Mujica que había publicado Voces, el wall of shame de asombrosos titulares de los matutinos del país. Además de eso, había una fila con sus dibujos, fotocopiados, pegados a la altura de mi cabeza. Así como los vio, se fue a su altillo y volvió con otra pila de fotocopias y un dibujo original, que había sido publicado el 8 de marzo. Eran dos mujeres y un gato que, en el medio, aluden a un fragmento del diálogo que Hipólita mantiene con el Astrólogo en Los lanzallamas, la novela de Roberto Arlt. Cuando migré a Ciudad de México el dibujo se vino conmigo. Ha estado colgado en mis infinitas casas en la megalópolis. Se volvió uno de mis tesoros, parte de mi piel y un refugio cuando el mundo se vuelve hostil y pesado, cuando mi casa está lejos y mi ánimo flaquea. Sus trazos replican en mi mente un silencioso voto de confianza: «¿Cree usted en la mujer? Creo. ¿Firmemente? Creo. ¿Y por qué? Porque ella es el principio y el fin de la verdad. Los intelectuales la desprecian porque no se interesa por las divagaciones que ellos construyen para esquivar la verdad, y es lógico, la verdad es el cuerpo, y lo que ellos tratan no tiene nada que ver con el cuerpo que su vientre fabrica».

Gracias, Fermín, también por eso.