“¿Te acordás…?” Quienes tenemos hermanos –o amigos fraternos– sabemos que la mitad de las conversaciones con ellos empiezan así.

“—¿Recuerdas la enorme cantidad de peras que había en aquel árbol tan viejo?

—¿Cerca del parterre de violetas?

—¿Y cómo después de una borrasca solíamos salir a recogerlas con los cestos de la ropa?

—¿Y cómo mientras nos agachábamos seguían cayendo y rebotando sobre nuestras espaldas y nuestras cabezas?

—Eran de un color amarillo canario tan vivo… y pequeñas. Y la piel tan fina y las pepitas negro azabache eran deliciosas.

—¿Te acuerdas cuando nos sentábamos en aquel banco rosa?

—Aquel banco rosa no lo olvidaré jamás. Sentados en él balanceábamos las piernas y comíamos las peras. ¿Dónde estará ahora? ¿Crees que nos será permitido sentarnos en él cuando estemos en el cielo?”

Eso escribía Katherine Mansfield en su diario. Y en la siguiente página: “Tengo un deber hacia aquel hermoso tiempo. Quiero hablar de ese pasado. Pondré al comienzo: A mi hermano, Leslie Heron Beauchamp. Así se hará”.

Chico Buarque escribió “Maninha” para su hermana Miúcha. Canción bellísima que cantaban juntos: “¿Se lembra da fogueira/ se lembra dos balões/ se lembra dos luares dos sertões?/¿A roupa no varal,/ feriado nacional/ e as estrelas salpicadas nas canções?/¿Se lembra quando toda modinha falava de amor?”.

Heloísa María Buarque de Hollanda, “Miúcha”, ha muerto este 28 de diciembre, al caer la tarde. Unas noches antes, el 21, vimos una luna llena conmovedora como las de Cuneo. ¿Porque coincidía con el solsticio?, ¿o porque sí?, no sé, pero… ¡lo que habrá sido ese luar en el sertón!

Chico Buarque de Hollanda no tiene ahora hermana mayor visible.

Podrá mirar la luna (la luna conoce y guarda las miradas de todos nosotros).

Podrá evocar los balões (los globos luminosos que volaban encendidos sobre las playas de Brasil llevando los deseos de los niños).

Podrá abrazar su guitarra y cantar con ella.

Podrá dejarse salpicar por las estrellas que ahora reciben a Miúcha como chispas de fogueiras, allá arriba.

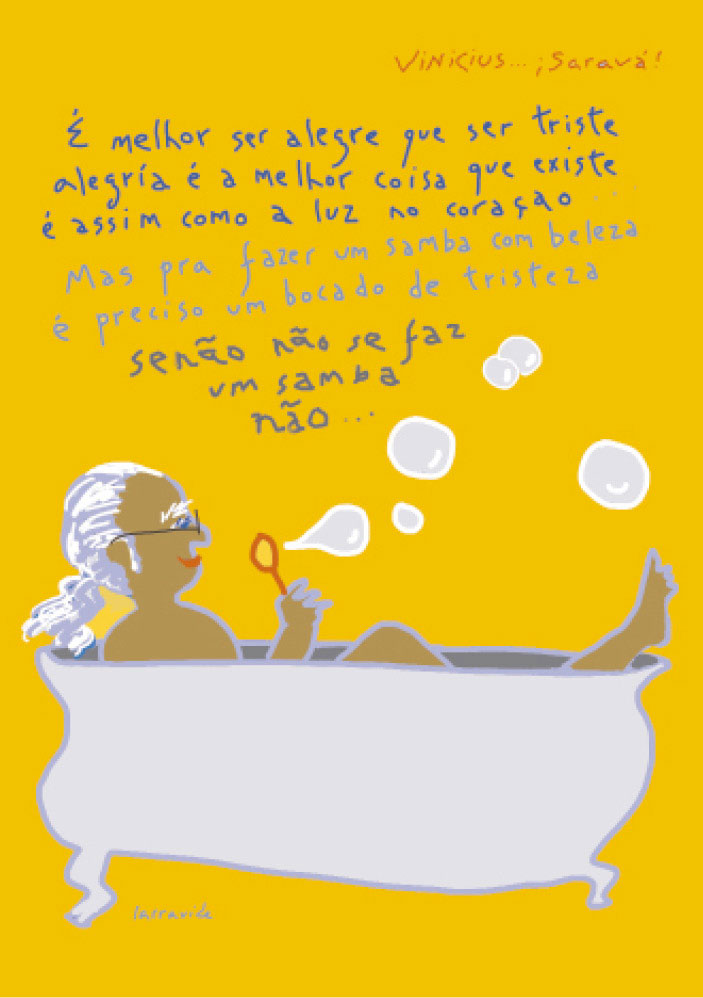

Saudades, palabra sin par. Pues, sí. Este Día de los Inocentes la nostalgia se me acercó con pasos de lluvia. Me pescó suavemente, con la guardia baja. Había estado ilustrando fragmentos de poemas de Vinícius de Moraes, para regalar tarjetas a mis amigos. Las frases llenas de diminutivos, de ternura, de sencillez, me habían dejado dócil a la emoción. ¿Han leído “El haber”, ese poema que parece haber hecho para comprender que no todo es “¡Salud!” y “Muchas felicidades”? Es también aceptación del misterio, cuando alguien que amamos entra en él y navega hacia un horizonte que no vemos.

Dice “El haber”: “Queda, sobre todo, esta capacidad de ternura,/ esta intimidad perfecta con el silencio,/ esta economía de gestos,/ esta inercia cada vez mayor ante el infinito,/ este balbuceo infantil de quien quiere expresar lo inexpresable./ Queda esta facultad de soñar./ Y este heroísmo estático./ Y esta pequeñísima luz indescifrable”.

En otros poemas Vinicius sonríe.

Y nos hace sonreír.

Aconseja: “É melhor ser alegre que ser triste/ alegría é a melhor coisa que existe/ é assim como a luz no coraçâo/ Mas pra fazer um samba com beleza/ é preciso um bocado de tristeza/ senâo nâo se faz um samba nâo”.

Una vez más le concedemos razón. Los bêbados suelen tenerla. Los poetas también.

Hace hoy medio siglo del 28 de diciembre en que un tal Juan Ribeiro, a quien le gustaban Truffaut, Torres García –y yo, por lo visto–, caminando por la rambla una noche de luna (¡cómo no iba a ser de luna!) a mis 19 y sus 24, propuso: “¿Qué te parece comprar un calefón, dentro de un par de años?”. Para alguien tan elíptico como él, era lo más parecido a una declaración. Al día siguiente me regaló en Parque del Plata el diamante más ecológico y fugaz que se haya visto nunca: un bichito de luz. No sé cómo habrá hecho para cazarlo al vuelo, pero me pareció tan romántico como los de Lucy en el cielo. Se voló casi enseguida, recuerdo.

Hoy –razones y sinrazones mediante– habríamos cumplido bodas de oro de novios, ¿se puede creer? Faltaron cuatro años para alcanzar semejante “doradez”. En ellos me he acordado más de lo divertido y querible que era, que de sus incongruencias geminianas y sus herméticos días de cerrazón (que los tenía).

Nunca hizo falta comprar el calefón. En Montevideo los apartamentos se alquilaban sin; pero en Buenos Aires con.

Cuando los santos vienen marchando. En este medio siglo, cuántos amigos acompañaron y ayudaron a vivir.

Entre los que conocí en cuanto empecé a vivir de este lado del río como mar, los primeros: Menchi y Blanca, tan generosos en su amistad y su casa abierta, llena de libros y de música.

En aquel 1972 en que me convertí en inmigrante y recién casada, Menchi y Juan Pablo trabajaban en la revista Primera Plana. Juan en su recién conseguido trabajo como diagramador; Menchi como ya prestigioso dibujante.

Unos años después compartieron el taller de la calle Mitre que conoció Ombú (cuando era aun más joven que ahora).

Ignacio y Naná, mis hijos, aprendieron de esos dos orientales armados de lápices y tipómetros que no es imposible ganarse la vida haciendo lo que a uno le apasiona. Y que, aunque sea difícil, es mejor.

Siempre sonaba jazz allí.

Siempre había café.

Las paredes hablaban. Sembradas de cartelitos con citas que hacían reír o pensar a quienes las leyeran.

Era un lugar feliz.

¿Estará Menchi Sábat dibujando en el cielo caricaturas de los santos marchando? ¿Juan Pablo irá midiendo con el compás las elipses de los planetas?

Como si lo escuchara: “Deploro informarte, Dios, pero la órbita de Saturno no te quedó en relación áurea”.

La simpática niñita. Cuando yo pasaba por allí con Naná de la mano, Menchi la saludaba solemne y sonriente: “¿Cómo le va a la simpática niñita?”.

Había en aquel taller dibujos por todas partes, claro. También cuadros a medio hacer. A Menchi le gustaba empastar, usar mucho material, no el óleo escaso, apenas justo (¿por técnica o austeridad económica?) de los alumnos de Torres: aquellos livianos cielos ultramar agrisados con pizcas de blanco y negro; superficies ocre raspadas con espátula, de forma que aparecía el grano de la tela y, en esa casi ausencia de óleo, aparecían campos al sol gracias a algunas pinceladas amarillo de Nápoles donde daba la luz, o de tierra siena tostada en los huecos de sombra.

Los cuadros del taller de Edgardo Ribeiro, donde conocí al muchacho que me enseñó a dibujar elipses, siempre eran justos en su tono local, con más aguarrás que óleo, casi siempre.

Los cuadros de Menchi no eran así. Más emparentados con Jean Dubuffet que con el riguroso maestro, buscaban una riqueza nada fácil: el óleo se superponía en capas que había que pintar día tras día –no de una vez–, así asomaría el verde cadmio de ayer enriqueciendo el negro de hoy con sus chispazos. Reverberaban amarillos y naranjas en puntos contrastantes sobre violeta oscuro. Los bastidores de Sábat sostenían superficies encrespadas, parecidas a cremosas tortas de cumpleaños. Uno de aquellos cuadros suculentos –me confesó Naná, ya de grande– la tentó como la manzana del paraíso: “¿Esa pintura rizada como olas de un mar atormentado podría estar seca?”. Empírica, ella, fue y metió su dedito de 9 años en un cúmulo de óleo. Que no, no estaba seco. Se hundió ominosamente. ¿Qué hacer? Con la diligencia que sólo un niño tiene para enmendar desastres propios fue empujando con el mismo sucio dedito el óleo fresco, de modo que acomodó la cosa. Nadie se dio cuenta nunca. O, quién sabe, Menchi sí. Tal vez le pareció bien.

¡Que la inocencia nos valga!