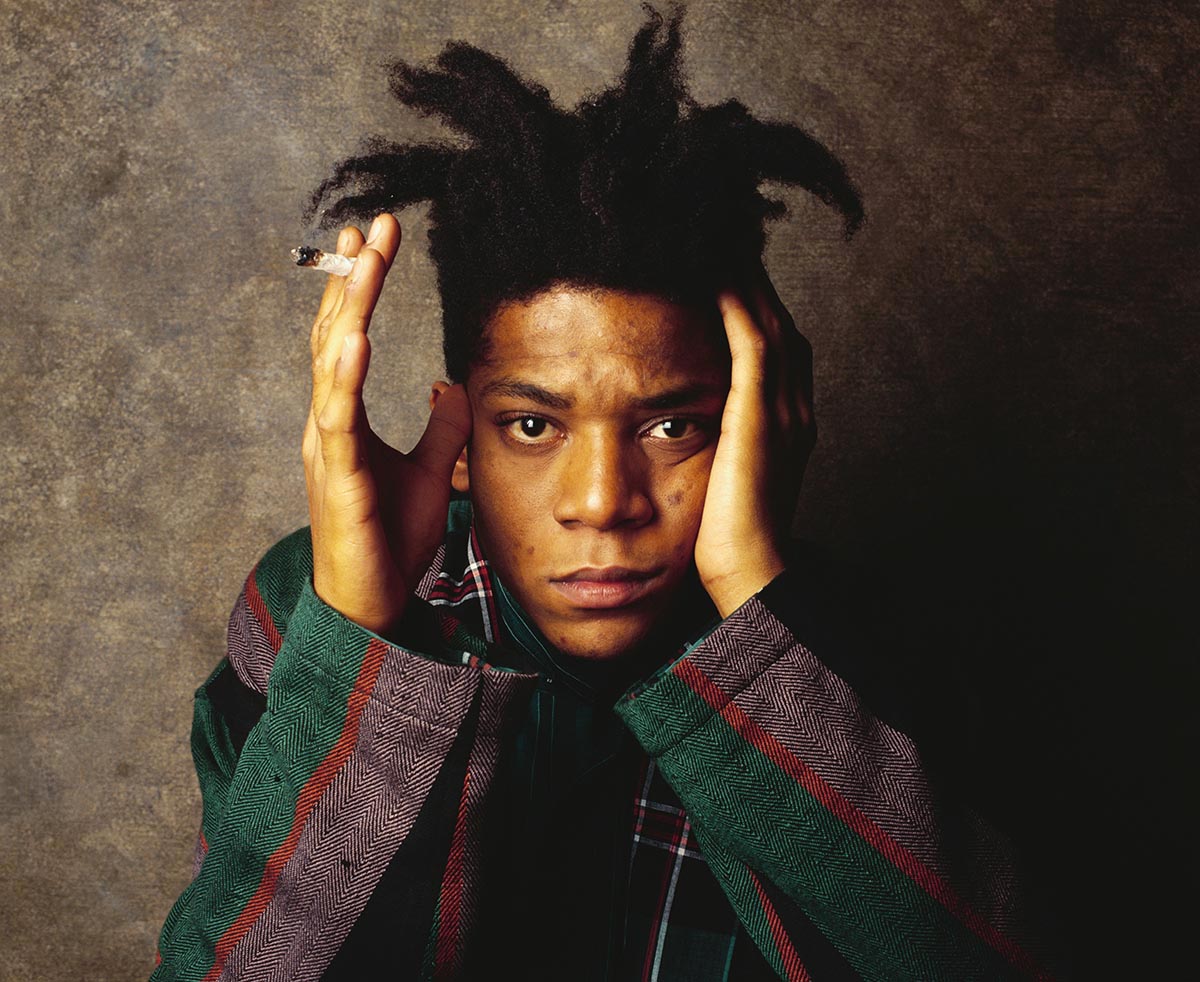

¿Por qué escribir sobre Jean-Michel Basquiat hoy? Es el tema típico de una nota de los años noventa, cuando su estrella todavía brillaba. O, mejor, cuando había vuelto a brillar. Porque toda la historia de Basquiat, o Jean-Michel o SAMO© –sí, así, con copyright–, es intrincada y, por momentos, ilegible. Hay demasiadas maneras de mirar lo que hizo, cómo vivió, de dónde provenía, cómo murió, cómo era su ambiente –el de Nueva York a fines de los setenta, el grafiti, la escena de los clubes, el ocaso de la música disco, el advenimiento del punk y el pospunk, el break dance y el hip hop, y, más tarde, los efectos devastadores del sida– y, sobre todo, cómo funcionaba su obra en el mercado del arte. Es una historia ciertamente fascinante, pero poco adecuada para poder ver a través de ella.

En los pocos años en que Basquiat estuvo vivo para disfrutar de la creciente atención que suscitaban sus pinturas, con frecuencia se quejó de lo poco que se hablaba de su obra y lo mucho que se hablaba de él. Era, claro, una queja ridícula: es como hacer lo imposible por salir en la televisión y, luego de que gracias a ello se consigue el dinero necesario para cenar en un restaurante caro, quejarse de no poder comer con tranquilidad. Es raro pretender que, después de romper el velo y mostrar el genial artista que se es, el mundo se olvide de los medios que se usaron para atraer los reflectores. Pero es verdad que ya es tiempo de que esto suceda: los ochenta se esfumaron y la gente los recuerda fundamentalmente por lo feos que eran los peinados. Y Giuliani limpió Nueva York y lo salvó de la bancarrota, aunque después se hizo más famoso por confundir los números telefónicos de los congresistas y por los chorretes de tintura para el pelo que le corrían por la cara en los mítines pro-Trump. Por otra parte, el VIH dejó de ser una sentencia de muerte, el hip hop se transformó en el género dominante de la música estadounidense, el grafiti perdió casi todo su encanto y sólo es noticia cuando se descubren nuevos productos químicos para removerlo con efectividad. Lo único que sigue más o menos igual es el mercado del arte, sólo que ahora se venden stencils de Banksy que se autodestruyen en plena subasta mientras el último gran truco que se roba los titulares de los medios anacrónicos –como este, tinta sobre papel– es vender bananas pegadas a la pared con cinta pato, aunque el futuro del arte parece estar ahora en el token no fungible: la cabeza dorada en 3D de Chadwick Boseman creada por Andre Oshea para rematarse tras los Oscar, aunque el malogrado actor se haya ido para siempre sin premio y la ceremonia haya terminado como si hubiera habido un corte de luz.

Entonces sí, a lo mejor es hora de mirar la obra de Basquiat con el distanciamiento que merece. Un buen instrumento es la edición de Taschen en un formato y un precio más accesibles que los que tenía el libro original: Jean-Michel Basquiat y el arte de contar historias, con un ensayo introductorio de Eleanor Nairne. Y es un título muy adecuado porque, justamente, de lo que se trata es de intentar apartar por un momento todas las interferencias de la fama y el dinero –y Andy Warhol y la muerte prematura– y ver cuáles eran las historias que Basquiat estaba contando y cómo lo estaba haciendo, porque la crítica, en estos 40 años, se ha encargado de entorpecer esta lectura, empezando por la peregrina idea de llamarlo «el Picasso negro». «Yo estaba cansado de ver paredes blancas con gente blanca tomando vino blanco», había dicho Diego Cortez, el organizador de la primera exhibición colectiva en la que participó Basquiat, cuando lo entrevistaron para el documental Radiant Child. Probablemente sea mentira, ya que la exposición «New York/New Wave» fue un extenso panorama de los nuevos creadores y presentó a más de 100 artistas de todo tipo y color.

La obra de Basquiat es riquísima en alusiones. El mundo que construyó es vasto, por momentos críptico, muchas veces poético. Sus cuadros son fuertemente visuales, a la vez que contienen elementos verbales. Las formas, los colores, las texturas, los símbolos, incluso el tamaño de las obras, los soportes y las marcas casuales (pisadas, manchas) componen un universo sensorial complejo, casi de palimpsesto. Basquiat pintaba escuchando música, mirando la televisión, hojeando libros, a veces todo al mismo tiempo. Esos estímulos pasaban a la obra, a veces de una manera similar a los ejercicios surrealistas con la escritura automática, confiando en ese poder mediúmnico del artista… Pero sería más adecuado adscribirlo a la cultura del sampleo del hip hop. Las raíces africanas tienen una fuerte presencia en su obra, pero también las de la cultura afroestadounidense y sus referentes directos: músicos, deportistas. Sin embargo, la crítica ha hecho varias operaciones problemáticas. Primero, al encargarse de alimentar el mito del artista pobre y vagabundo que, de pronto, se vuelve millonario –los orígenes familiares de Basquiat distan de ser pobres: su padre era profesional universitario y empresario–. También al analizar su obra como arte primitivo o salvaje, afiliándolo a la etiqueta de grafitero, cuando lo que hacía se acercaba mucho más al arte conceptual que al grafiti tradicional. Es verdad que Basquiat abonó estos mitos como manera de conquistar a la prensa con una historia vendible y conmovedora, y que se alojó a sí mismo en una tradición pictórica eminentemente blanca y occidental que los periodistas y los críticos compraron gustosamente: Warhol, Jean Dubuffet, Cy Twombly, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Franz Kline, etcétera. Pero el no tener una mirada equilibrada todavía, 40 años después de su salto a la primera plana del arte mundial, de la riqueza de tradiciones culturales que chocan en su obra, ancestrales y modernas, blancas y negras, populares y cultas, es perderse la oportunidad de ver su verdadera originalidad y relevancia. La mirada identitaria no alcanza, como tampoco alcanza la que lo secuestra con el mito del buen salvaje o el cuento del mendigo convertido en millonario.

2021 es un buen año para mirar un costado al que normalmente no se le asigna la relevancia que tiene, que es el contenido político de su obra. En este momento particular de Estados Unidos conviene recordar la pintura Defacement, de 1983, sobre la muerte de Michael Stewart, un grafitero negro asesinado por la Policía mediante una brutal golpiza. Al enterarse de la muerte de Stewart, Basquiat reaccionó lamentándose: «Podría haber sido yo, podría haber sido yo». Más tarde, pintó el cuadro en una de las paredes de la casa de Keith Haring. El dibujo es casi una caricatura: dos policías con aspecto feroz atacan a una silueta negra (podría ser Basquiat, podría ser cualquier hombre negro). La silueta anónima también marca una continuidad aterradora, sobre todo porque se proyecta en el futuro: es Stewart, es George Floyd. El cuadro contiene, además, los tags de dos grafiteros, lo cual reafirma lo desproporcionado de la situación: la vida a cambio de una firma en la pared (o de un billete de 20 dólares, tal vez falso). El título del cuadro, Defacement (‘desfiguración’, sobre todo la que designa el daño a una propiedad, pero que en este caso se extiende a la víctima), lleva el símbolo de copyright, lo cual indica derecho, es decir, poder o dominio sobre algo, pero también arroja una línea directa hacia atrás, hacia aquel SAMO© que tagueaba el subte y que podría ser el muerto.

Esta dimensión política aleja a Basquiat de las afiliaciones menos interesantes –el pop art y el art brut– y pone de manifiesto una expresión mucho más fértil, sensible e inteligente. Es una sola de las muchas que están esperando ser rescatadas.