Volver al futuro: aun antes de leer el informe, ni bien escuché la noticia de la última tapa de Brecha, sobre las 100 empresas uruguayas con mayor patrimonio, algo parecido a un estridente acorde de la guitarra de Marty McFly disparó un pálpito y me hizo pegar un salto al pasado. Y ahí estaban nomás: algunas de las firmas que hoy en conjunto acumulan ganancias anuales por 16.000 millones de dólares integraban a mediados de 1989 el ranking de los 100 grupos económicos deudores del sistema financiero. A mediados de junio del agónico quinquenio del «cambio en libertad», Brecha le ponía nombre y apellido a la «patria deudora» responsable de una porción sustantiva –2.500 millones de dólares– del endeudamiento interno imposible de pagar. Esas empresas renovaban nuevos préstamos bancarios sin cancelar los vigentes; las deudas eran en su gran mayoría con la banca estatal y con aquellas instituciones financieras que los militares habían excluido de la compraventa de carteras: el Comercial, el Pan de Azúcar, el de Crédito, La Caja Obrera.

Al comienzo del gobierno de Luis Alberto Lacalle los principales grupos económicos acumulaban deudas que no podían ser honradas (para el caso de que hubiera voluntad), aun cuando se aplicaran quitas y se perdonaran multas y recargos. El grupo Soler, por ejemplo, debía 38 millones de los dólares de hace 35 años, de los cuales 24 estaban vencidos; esos 38 millones equivalían a 114 millones de dólares de hoy. Lo mismo Strauch, con sus 39 millones de dólares, o Ameglio, con sus 37 millones. ¿Cómo se resolvió el problema? En parte asumiendo el Estado las carteras deudoras de los bancos, que se estatizaban para su salvataje y posterior privatización. Y en parte simplemente pasando el monto a «pérdidas». Así, el Banco República se convirtió en el principal latifundista improductivo del país al concentrar las tierras embargadas como garantía del endeudamiento agropecuario.

En la frágil y limitada economía de Uruguay, los acreedores debían resignarse. Y, sin embargo –alquimia financiera–, algunos de aquellos buques que hace 30 años estaban destinados a hundirse navegan hoy viento en popa en el océano transnacional. Como reveló Juan Geymonat en Brecha, cerca de 30 grupos económicos nacionales, en su mayoría de estructura familiar rancia, integran el ranking de los más exitosos y exclusivos. Nombres como Strauch, Otegui o Saman son la prueba del milagro de la resurrección. Alabado sea el capital transnacional que rescató a los desahuciados de las cenizas de la crisis posdictatorial.

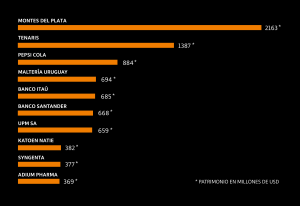

Aquellos deudores contumaces de fines del siglo pasado hoy prosperan a la sombra de capitales que se benefician de políticas para privilegio de unos pocos, es decir, se incorporaron al 0,1 por ciento de la totalidad de las empresas afincadas en Uruguay que representan el 17 por ciento del total de las importaciones y el 35 por ciento de las exportaciones de bienes del país. Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), que en 1989 acumulaba una deuda de 13 millones de dólares, hoy, sumergida en la transnacional Ambev, saca su tajada de los 700 millones de dólares de ganancia líquida en un año. En el ranking de deudores de 1989, FNC ocupaba el puesto 38; en el ranking de los exitosos que publicó Brecha la semana pasada comparte en el puesto 4 los laureles de la transnacional de origen brasileño que no ha perdonado, en el proceso de absorción cuasimonopólico, una sola cerveza –Quilmes, Brahma, Polar, Pilsen– en su expansión latinoamericana.

El 99,9 por ciento restante de las empresas uruguayas sufre «prácticas que discriminan negativamente a la industria nacional», al decir del presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García. Se refería a «la competencia desigual» que promueve el propio Estado al «quitarles impuestos a productos que se importan a pesar de que también se fabrican en Uruguay», lo que da origen a la transnacionalización. Los beneficios tributarios a que se refería el empresario García en su discurso del día de la industria nacional explican en gran medida, según Geymonat, las ganancias que acumulan las empresas del ranking. Algunas no solo pagan impuestos ridículos con escasa inversión; además, lucran evadiendo los impuestos de sus países de origen. Son las que Geymonat identifica como «empresas cáscara»: tributan un 0,75 por ciento sobre las ganancias, a diferencia del común de las empresas, que tributan un 25 por ciento en concepto del impuesto a las rentas de las actividades económicas.

He ahí una doble perversidad de la generosidad con el capital extranjero, al que hay que tratar con suma delicadeza para no revertir el flujo de la inversión directa. Eso excluye del horizonte de lo razonable y lo prudente reducir privilegios o aplicar impuestos. Hay gobiernos, como el francés o el brasileño, que se empeñan en prácticas suicidas. En su reciente reforma fiscal, con el objeto de combatir la pobreza y la desigualdad, Brasil aplica un gravamen adicional a las rentas superiores a los 113 mil dólares anuales, que llega a un 10 por ciento cuando la renta supera los 223 mil dólares anuales; paralelamente, eliminó impuestos a los más pobres. Por su parte, Francia, que integra el grupo de los Estados europeos que cobran impuesto a la renta superior al 50 por ciento, se propuso gravar a los superricos: un 2 por ciento adicional a los que tienen patrimonios superiores a los 100 millones de euros. El «impuesto Zucman», que tenía en la mira a unos 1.800 contribuyentes, perseguía recaudar 20 mil millones de euros anuales y evitar el congelamiento de prestaciones sociales ideado para enfrentar el déficit fiscal. La derecha impuso la sensatez y por ahora «Zucman» quedó en suspenso, pero quizás reviva si el impuesto a los superricos llega a ser aprobado por el G20, tal como propuso Brasil.

En Uruguay la propuesta de gravar con un 1 por ciento a los más ricos cosechó objeciones inapelables: aquí no hay superricos, y un tal impuesto obligaría a los inversionistas a abandonar el país. Ni qué decir si se limitaran las exoneraciones fiscales. Por lo tanto, habrá que asumir que no hay de dónde sacar para la enseñanza, para el Poder Judicial, para las fiscalías y para los menores de edad que sufren pobreza extrema. Habrá que aguantar la conflictividad y los reclamos, en la medida de lo posible sin violencia y con buenas maneras.