Es verdad: la autobiografía en formato historieta no nació hace tres décadas. Sin ir más lejos, la obra que sacó al cómic del lugar poco prestigioso que ocupó desde su nacimiento y la que le espantó el estigma de género menor y bastardo fue “Maus”, la historia de supervivencia de los padres de su autor, Art Spiegelman, en los campos de concentración nazis. “Maus” comenzó a publicarse en 1980 y ya tenía antecedentes ilustres, pero es en los años noventa que se produce un rotundo giro autobiográfico que perdura hasta hoy y que no da señales de agotarse.

En 1992, Maus ganó el Pulitzer y lo cambió todo. De pronto la historieta, que en los hechos hacía décadas que ya no era cosa de niños, dejó oficialmente de ser ese medio pueril y de baja calidad, con tramas simplonas y a veces llanamente ridículas, y se transformó en un instrumento dentro del cual se podía producir una obra que estuviera a la altura de las literarias. Sin embargo, a pesar de que indudablemente Maus representaba una cima de la historieta, y el premio, un reconocimiento merecidísimo para quienes habían seguido los avatares del medio, era como si de pronto el mundo se hubiera acordado de que nunca le habían puesto los pantalones largos al abuelo. Y es que la historieta como medio ya había atravesado sus edades de oro, de plata y de bronce, había pasado de tira en los periódicos a revista y, finalmente, a libro, había tenido cultores brillantes desde sus inicios, además de que ya no era un secreto vergonzoso para nadie seguir leyéndola en la edad adulta.

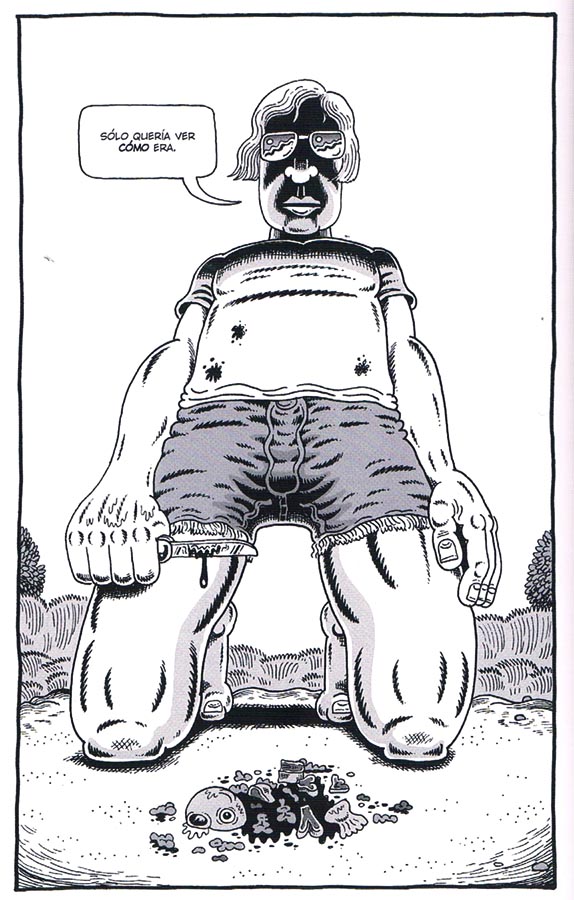

El golpe de gracia en este camino de crecimiento se lo había dado la contracultura de los años sesenta, que desplazó aún más al cómic de sus caminos habituales, sacudiendo tan fuertemente sus cimientos que terminó transformándolo por completo. No hubo experimentación sensorial que la historieta underground no haya trasladado a sus páginas ni frontera temática o tabú moral que no haya traspasado, llegando a perpetrar algunas historietas tan radicales (como la famosa “Joe Blow”, de Robert Crumb, que presenta al incesto en el seno de una familia tipo estadounidense de manera gráfica y festiva) que, aún hoy, es difícil superarlas (excepto, quizás, para Johnny Ryan).

Y es allí, en el seno del underground, que empieza a cultivarse el relato autobiográfico con la publicación de Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary, de Justin Green, quien a la postre será considerado el padre del género. Green era mitad judío y mitad católico, y sus experiencias con la religión le provocaron unos problemas de ansiedad tan violentos que terminó desarrollando el trastorno obsesivo compulsivo –llamado escrupulosidad– que nutre su libro. Green era, por entonces, compañero de habitación de Spiegelman, a quien Binky… impactó tanto que decidió seguir el mismo camino, y siempre reconoció que sin Binky no existiría Maus.A su vez, Green había sido muy influenciado por la obra de Robert Crumb, con lo que el grupo se retroalimentaba y, a través de esas influencias cruzadas, otros autores, además de Spiegelman (como Crumb, Aline Kominsky y Harvey Pekar), comenzaron a cultivar el relato de tintes autobiográficos.

SE TERMINA EL SIGLO. Si le creyéramos a Hobsbawm1 y el siglo XX hubiera terminado en 1991, el auge del giro autobiográfico de la historieta coincidiría con la sensibilidad del fin de siglo, comenzando a expandirse y diversificarse a medida que avanzaba el nuevo milenio. Pero, claramente, Hobsbawm no vio venir lo que sucedería el 11 de setiembre de 2001 en Nueva York ni lo que traería aparejado. Así, esa década que queda encerrada entre la caída del muro y la caída de las torres es, vista en retrospectiva, una especie de limbo espiritual, marcado por el vacío y el individualismo (como dijera Lipovetsky).

Sin embargo, y tal vez curiosamente, no es la historieta autobiográfica la que mejor ilustra ese diagnóstico, sino, más bien, obras de ficción como Ghost World, de Daniel Clowes, las historias de Optic Nerve, de Adrian Tomine, o las de Acme Novelty Library, de Chris Ware. Incluso lo que hace el canadiense Seth (La vida es buena si no te rindes) ilustra esta tendencia, aunque es una mezcla entre ficción y autobiografía al punto de haberse generado cierta polémica por ese intento de oscurecer la verdadera naturaleza de la obra. Más allá de polémicas, lo cierto es que Seth ha borrado las fronteras de ficción y realidad también en su propia persona, erigiéndose en un personaje que atraviesa de la vida real a las tramas de sus libros, munido de su gusto por la cultura de principios del siglo XX (Seth, con su atuendo, se parece cada día más a James Joyce). El autor utiliza datos de su biografía en sus ficciones; en el caso de La vida es buena…, las conversaciones con su amigo y también historietista, Chester Brown, sobre el estilo de sus dibujos –influenciados por los cartoons de artistas clásicos del New Yorker– alimentan la trama ficcional del libro, donde se buscan unos viejos cartoons de un artista poco conocido llamado Kalo, que es ficticio, aunque eso no se aclara.

Así, contrariamente a lo que podría pensarse, las historietas autobiográficas de este período no son del tipo “niño blanco de clase media alta se mira el ombligo”, sino que se trata de obras comprometidas con una realidad, a menudo, dura. A diferencia de los de la ficción, los personajes son cualquier cosa menos desafectados, tienen problemas y dudas, sufren y luchan por sobrevivir. Tal es el caso del trabajo de Julie Doucet, que desemboca en su Diario de Nueva York. Basta sólo con mirar los dibujos sucios y llenos de ruido de Doucet, que entroncan directamente con el underground, para darse cuenta de que está en las antípodas de Clowes o Ware, con sus brillantes mundos asépticos y desencantados. Los protagonistas de las historietas de Doucet, Phoebe Glockner (Diario de una adolescente), David Wojnarowicz (Seven Miles a Second) o el francés David B (Epiléptico) tienen que enfrentarse a la enfermedad, las adicciones o el abuso, y lo hacen transitando una historia llena de matices, a veces cruenta, pero siempre anclada en la humanidad y la esperanza, a años luz de cualquier cinismo.

REPORTERO. También puede resultar raro que haya sido en esa década en la que se cantaron himnos en loor del relativismo, las ideologías muertas, el individualismo a ultranza y el vacío espiritual, cuando floreció un subgénero inesperado: el periodismo de historieta. Y otra vez fue Maus el inspirador. Más tarde, Spiegelman se acercaría nuevamente al relato autobiográfico sobre hechos históricos con su libro Sin la sombra de las torres, que recoge su reacción a los atentados al World Trade Center, sobre los que reporta con inmediatez y de manera catártica. Por su parte, en la historieta europea, el referente más cercano es Jacques Tardi. Su trabajo en torno a la Primera Guerra Mundial (La guerra de las trincheras, 1993) es el primero de varios, incluyendo el muy autobiográfico Yo, René Tardí, prisionero en Stalag II B, novela sobre las experiencias de su padre como prisionero durante la Segunda Guerra Mundial. El trabajo de Tardi inspirará, a su vez, a Joe Sacco, el principal exponente del periodismo dibujado. Sacco se encontraba publicando la historieta autobiográfica Yahoo cuando comenzó la Guerra del Golfo, en 1990 (Yahoo era una historieta similar a Odio, de Peter Bagge, un relato juvenil y roquero sobre un grupo de amigos en la era del grunge), y empezó a incluir sus impresiones acerca del conflicto. El camino de Sacco hacia la historieta periodística fue rarísimo, ya que se encontraba en la Alemania recientemente reunificada, de gira con la banda de rock Miracle Workers, y terminó fascinado con Oriente Medio. Pero, por entonces, nadie que leyera las tiras que publicaba en Yahoo podía imaginar hacia dónde se dirigía ni que eso se transformaría en la impresionante obra que le siguió, cuando Secco empezó a viajar y reportar desde zonas en guerra en formato novela gráfica, y donde él, como reportero, estaba incluido en la historia. La primera fue Palestina, de 1993, adonde Sacco viaja para hablar de primera mano con la gente, contar lo que ve, y, sobre todo, vivir lo que cuenta. A esta le sigue, en 2000, Gorazde: Zona Protegida, sobre los habitantes de ese pequeño pueblo de Bosnia, sitiado al final de la Guerra de los Balcanes.

HÍBRIDOS. Pronto, el género empezó a dar excelentes relatos híbridos. No puede decirse, por ejemplo, que Persépolis, de Marjane Satrapi, sea periodismo, sino, más bien, autobiografía en un lugar de conflicto: la infancia de Satrapi en la Irán de la revolución islámica y su posterior exilio europeo. Tres años más tarde, Satrapi volvía al relato autobiográfico con Bordados, una recreación de las reuniones de mujeres en casa de su abuela en las que se habla de la represión de la mujer y sus cuerpos, y también se muestra, con gran humor, las estrategias para engañarla. Los “bordados” del título tienen poco que ver con telas e hilos de colores, y mucho con tejidos humanos cuya destrucción previa al matrimonio significa la perdición. Es verdad que Persépolis es una de las mejores novelas gráficas de la historia, pero Bordados hace algo muy difícil de lograr: captura la manera particular de resistir de las mujeres. No sólo de las iraníes, de las mujeres en general. Verlo surgir en la página es algo que provoca un efecto notable: una chispa de reconocimiento que enciende una media sonrisa y une a la lectora con todas las mujeres que la antecedieron; el orgullo de saber que ese espíritu de resistencia bienhumorado está en nosotras, aunque siempre enmarcado por la tristeza profunda de reconocer, a su vez, la opresión que millones de mujeres sufren todavía hoy. Y es que, por más que Occidente se haga el campeón, el de las mujeres iraníes no es un relato lejano: en mi familia, sin ir más lejos, la mía es la primera generación que no tuvo la presión de llegar virgen al matrimonio, y no es que yo tenga 100 años. ¡Mi padre le fue a pedir la mano de mi madre a mi abuelo, por el amor de Dios! Y eran los años sesenta.

Con el nuevo milenio, este tipo de historietas proliferaron y cada autor marcó su impronta. Ari Folman, con Vals con Bashir, habló de sus experiencias como soldado en Líbano, y del estrés postraumático que le provocó su experiencia bélica. Guy Delisle, por ejemplo, publicó sus libros de crónicas Shenzhen, sobre su viaje a China; luego Pyongyang, sobre sus experiencias como animador en Corea del Norte, para seguir con Crónicas birmanas, en 2007, y Jerusalem,en2011. El recurso de Delisle es el humor y los dibujos sencillos, es una especie de cronista de aspecto distraído e inofensivo que comenta la realidad mientras pasea a su bebé en el carrito (sus viajes por el mundo los hace acompañando a su esposa, administradora de Médicos sin Fronteras). Delisle inventó un mecanismo muy eficaz: observaciones cargadas de buen humor y lo más ecuánimes posibles, pero, sobre todo, que estén exentas de malicia o preconceptos.

EL PADRE. Mientras el nuevo siglo avanza, de a poco la novela autobiográfica se va deslizando fuera de los conflictos políticos y entra de lleno en las relaciones familiares. Pero una muy exitosa novela gráfica riza el rizo: El árabe del futuro, que es también del tipo autobiográfico y está marcada por conflictos bélicos y políticos, pero que comparte con Maus una marca. Fue publicada en tres tomos y, con el premio del Festival de Angulema como espaldarazo, vendió más de 650 mil ejemplares. En ella, Riad Sattouf narra su niñez y juventud en Oriente Medio, entre 1978 y 1987. Es interesante ver que, además de dar cuenta de las particularidades de la vida en una zona de conflicto, al igual que en Maus, el autor desnuda sin remilgos las fortalezas y debilidades de su padre y toda la herencia de una cultura. En tal sentido, tanto Maus como El árabe del futuro apuntan menos a atrincherarse en esa herencia que a entender de qué lugar uno viene, con qué valores creció y en qué cultura: la micro, familiar, y la macro, regional. Este tipo de novela gráfica todavía produce obras excelentes: en 2018 se publicó Todo lo que pudimos, de Thi Bui, y fue elegida uno de los libros del año en varias de las listas que suelen encargar los medios (es decir, no en los listados de novela gráfica, sino de libros en general). Thi Bui narra el viaje que realiza una familia desde el Vietnam de la posguerra hasta Estados Unidos. “Ser la hija de mi padre también significaba ser un producto de la guerra… y ser la hija de mi madre, que nunca estaría a su altura. Pero, quizás, ser la hija de ambos significa que siempre sentiré el peso de sus pasados”, escribe Bui.

Pero familias son familias y es difícil ordenar la cantidad de ejemplos notables que quedan a mano. El de Alison Bechdel, y Fun Home. Una familia tragicómica, por ejemplo, que al igual que Marjane Satrapi es señalada, consistentemente, como una de las mejores autoras en lo que va del siglo. Y es verdad, Bechdel es excelente –a pesar de que su apellido vaya a quedar unido para siempre al test sobre los personajes mujeres en las películas, que era sólo un chiste y de pronto todo el mundo empezó a tomarlo mortalmente en serio–. Fun Home aborda la relación de Alison con su padre, la extraña muerte de este y la posibilidad de que fuera secretamente homosexual. Esta memoria gráfica, sin embargo, va construyendo una serie de hipótesis y atando cabos sueltos, cruzándola con la historia de iniciación de la propia autora –la aceptación de su lesbianismo– y el retrato de la excéntrica personalidad del padre y los misterios que lo rodean. Más adelante, Bechdel dibujó y guionó un libro sobre su madre, que si bien por momentos recupera la frescura de Fun Home, no logra el excelente nivel de este primer relato.

Cada familia es un mundo y no sólo la de Bechdel guarda secretos. La de Nicole J Georges, por ejemplo, afirmó, a lo largo de 21 años, que su padre había muerto (no era verdad) y Doctora Laura, ¿dígame? es el relato de ese descubrimiento y, a través de él, de la propia identidad de la autora. También los guarda la de David Small, que en Stitches narra cómo, de pronto, un día, un niño amanece mudo y con un tajo en el cuello porque su familia le ha ocultado que tiene cáncer y le han extirpado las cuerdas vocales. Pero no sólo las familias no son lo que parecen ser: en Mi amigo Dahmer, Derf Backderf cuenta que su amigo del liceo resultó ser uno de los asesinos en serie más aterradores de la historia: Jeffrey Dahmer, apodado el Carnicero de Milwaukee. Y también se desnudan las parejas: ahí está el universo irresistible de giras, viajes y gente extraordinaria que narra Gabrielle Bell en Voyeurs, mientras estuvo con el director de cine Michel Gondry.

Pero no todo tiene por qué ser extraordinario, trágico, aterrador o glamoroso. Entre las más disfrutables novelas autobiográficas de los últimos años está la historia de crecimiento, crisis religiosa y de un primer amor que es Blankets, contada con gran sinceridad y una sensibilidad exquisita por Craig Thompson. O la conmovedora Special Exits, de Joyce Farmer, sobre esa experiencia tan dolorosa como universal que es ver el declive de los padres ancianos hasta la muerte inexorable. O, para venir acá nomás, las historietas de Power Paola (Virus tropical, Todo va a estar bien, Nos vamos), o las de Maco (Desayuno, Desde todas las ventanas, La casa de piedra), en las que no hay asesinos en serie, ni estrellas de Hollywood, ni horribles mutilaciones corporales, sino viajes a la playa, arañas que se escapan, lugares preferidos para poner la taza del desayuno, casas con humedad y botones que se parten por la mitad. Y que, después, se caen.

1. La seductora idea de que el siglo XX fue un “siglo corto” –que va desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, a la caída del muro de Berlín, en 1991– es del historiador húngaro Ivan Berénd, pero fue hiperpopularizada por Eric Hobsbawn en Historia del siglo XX (1994).