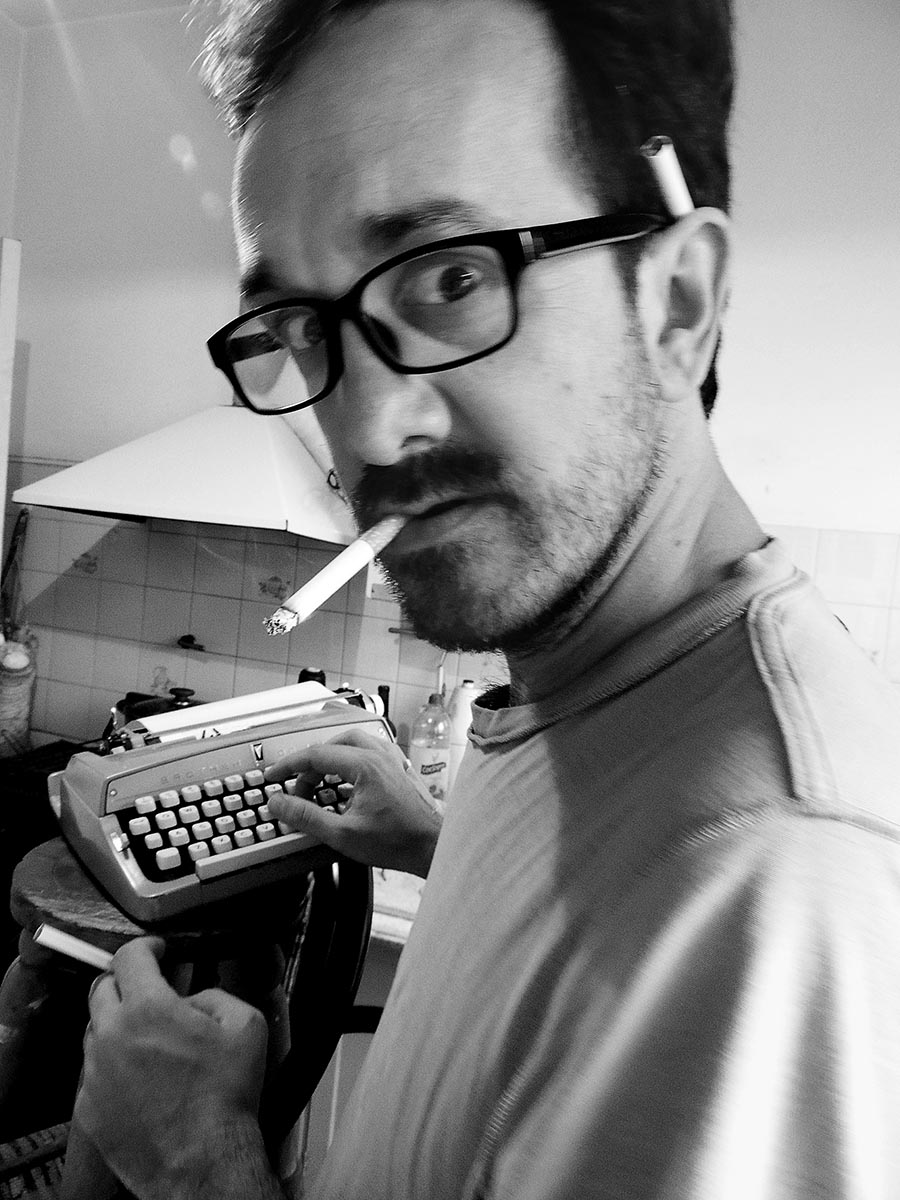

Me aconsejaron que llevara cerveza Heineken. Una cuadra antes de llegar a la dirección, compré dos botellas y toqué timbre como un campeón. «¿Qué tenés ahí?», me dijo Alberto Laiseca. «Traje cerveza.» «¿Qué marca?», preguntó. «Heineken», respondí. «¿Está fría?», me apuró. «Por supuesto, maestro», dije, con tono triunfal. «No me gusta fría», clausuró. Parecía un gag, pero se sentía minuciosamente real. Todavía no había puesto un pie adentro del departamento y la entrevista ya se había puesto tensa. El ambiente estaba viciado por el humo y, como me habían anticipado, todos los libros de la biblioteca se veían forrados de blanco. Me ubiqué como pude y, para abrir el juego, preparé una pregunta protocolar: «¿Cuáles son sus primeros miedos?». El Conde se retorció el bigote. «Siempre le tuve mucho miedo al monstruo que vive debajo de la cama», me dijo. «Por eso me costaba dormir. Era un monstruo in abstractum: no tenía forma. Muchas décadas después me di cuenta de que ese monstruo era mi padre.» Tragué saliva. Ok, anoté, buena forma de romper el hielo.

El terror, como sabía Laiseca, trabaja sobre los acechos de la infancia: ese monstruo arquetípico debajo de la cama, la puerta cerrada, el lobo en medio del bosque, etcétera. Por esa razón, las películas más estereotipadas solo nos ofrecen morbo y un par de saltos en la butaca. Sin embargo, los grandes artesanos del género saben que a través de ese código también se pueden encriptar los terrores de la vida adulta. Gente que habla dormida, el flamante libro de Luciano Lamberti, es una prueba consistente. El cuento «Días de visita», por ejemplo, es la historia de un pueblo de campo amenazado por una entidad colectiva que entra y sale del monte. Cada una de sus apariciones nos eriza los pelos de la nuca, pero el punctum del terror es ético y metafísico: el paso del tiempo, la imposibilidad de escapar de nuestra vida.

Así, aunque está enrolado en esa suerte de subgénero que inaugura The Body Snatchers, la novela de Jack Finney, la destrucción de la familia es el tema central de su gran hitazo: «La canción que cantábamos todos los días». No es el único caso. Como un loop, la preocupación aparece una y otra vez distorsionada por pesadillas del orden más peregrino. «Como seres humanos, ¿qué nos importa realmente?», se pregunta Lamberti. «Comer, dormir, coger y ser amados. Son necesidades muy primitivas y básicas. Bueno, la familia está ahí adentro. Creo que también tiene que ver con mis lecturas realistas. Mis lecturas de los norteamericanos, como Raymond Carver, que pensaban el problema desde lugares íntimos. Obviamente, a medida que me pongo viejito, mis terrores no son los mismos. El precio de los alimentos es un terror bastante tangible. O el abuso sobre los niños. El mundo al que estamos arrojando a los niños es muy salado. Es casi insoportable. Si te lo ponés a pensar, no los dejas salir nunca más.»

Publicado oportunamente para la Feria del Libro de Buenos Aires, Gente que habla dormida reúne sus dos primeros e inhallables volúmenes de cuentos y el inédito Pequeños robos a la luz de la luna. El encuentro es, como se dice, para alquilar balcones. A la distancia, incluso, la mera publicación periférica de El asesino de chanchos (Tamarisco, 2010) y El loro que podía adivinar el futuro (Nudista, 2012) se revela como un golpe asesino de uno-dos. Sucio y generacional, el uno; lírico y fantástico, el otro. «Inicialmente, la idea de Pequeños robos… era una suerte de condensación de estas dos vertientes que tengo», dice Lamberti. «En un sentido, quería escribir cuentos que estuvieran a la mitad. Hay algunos que son puramente realistas, pero tratan sobre un chabón que entra con una máscara en la casa de sus vecinos. Es un realismo lambertiano, ponele. Y otros, como “Perras en pantalones de vestir”, son bien de ciencia ficción, aunque ese hermano que fue a la guerra pudo haber ido a Malvinas. Estuvo en otro planeta, pero no necesariamente es un cuento que se articule sobre los viajes interplanetarios.»

En el medio, pasaron diez años. Lamberti dejó Córdoba y se instaló en Buenos Aires. Tuvo hijos, comenzó a dictar talleres y colaboró con medios de alcance nacional. Pasó de publicar en editoriales independientes y de circulación provincial a firmar con un sello major como Random. Fue invitado a paneles. Uno de sus cuentos fue lujosamente ilustrado y se convirtió en una suerte de clásico. Salieron reseñas aquí, allá y en todas partes. Sin embargo, Lamberti no se civilizó un carajo. El tipo estilizó su herramienta, pero solo para hacer cortes más limpios, no menos profundos. «Para saber qué cambió, debería releerme en serio y es algo que trato de evitar porque me deprime un poco», confiesa. «Me saltan todos los errores, es un bajón. Excepto mi poesía, que la puedo releer y me encanta. Me imagino que lo que sigue igual es la búsqueda de momentos de revelación laica. Lo que James Joyce llama epifanía. Y también, de un modo más humilde, la búsqueda de divertirme y de divertir al lector.»

En aquellos primeros cuentos, la mera irrupción de su voz era suficiente. Nadie había escrito sobre la tensión social de la clase media contra los cabecitas negras como si fuera Stand by Me de Stephen King, pero con un cuarteto sonando de fondo. ¿A quién se le habría ocurrido hacer hablar a un prosaico loro barranquero como si fuera el oráculo del mal? En todo caso, si alguien estaba trabajando con esos procedimientos, eran sus contemporáneos Mariana Enríquez, Federico Falco, Samanta Schweblin, Mariano Quirós. Cada uno a su singularísimo modo, pero todos a la vez. Si hasta entonces el terror argentino era una tradición dispersa (el cuento «There are more things», de Borges; algunos relatos de Lugones y Cortázar; La condesa sangrienta, de Pizarnik; cositas de Castillo, Bajarlía o el propio Laiseca; El mal menor, de Feiling), a la luz negra de este puñado de escritores nacidos en los setenta empezaba a tomar una forma ominosa.

A juzgar por los chispazos, Lamberti se pasó toda la década siguiente frente a la piedra del afilador. Ordenó sus cuentos nuevos de menor a mayor y, como La cruzada de los niños de Schwob o los Libros de sangre, de Clive Barker, los enmarcó sutilmente en una suerte de saga: la historia del hombre de la máscara. El recurso es hábil. Si algún que otro relato no se sostiene solo (verbigracia, «Día del monstruo»), queda apuntalado por la forma. Por otro lado, no solo abre con un epígrafe de Nicanor Parra, sino que el cuento que le otorga su título es una glosa hardcore (con dominatriz y todo) de «La víbora», uno de sus preferidos de Poemas y antipoemas. «Qué se yo… King también cita poesía», se justifica. «Por un lado, me gusta darle ecos poéticos a lo que escribo. Y por otro lado, realmente y de corazón, no hay ninguna pose: yo creo que la literatura es una sola. No hay alta y baja literatura.» Por ejemplo, un cuento como «La naturaleza del amor» podría ser gore para la era del Only Fans, pero, con un golpe imperceptible de muñeca, el narrador pasa de una tercera persona casi aséptica a una primera hasta las manos. El efecto es brutal. El sádico más hijo de puta no solo puede ser cualquiera: podés ser vos.

Desde luego, su manera de percibir la literatura está más cerca de críticos anticanónicos como Elvio Gandolfo, pero el peso específico de estos cuentos parece incluso capaz de salvar esa distancia. En una de las últimas ediciones de Los siete locos, el legendario programa de la Televisión Pública, la propia Beatriz Sarlo lo mencionó entre sus lecturas predilectas de la actualidad. «No me voy a hacer el duro: me puse a gritar como un loco», reconoce. «Está bueno, incluso aunque sea solamente algo que dice en la tele. Que te lean ya es importante, pero sobre todo si se trata de Sarlo, que tiene un nivel de la concha de la lora. Además, por más que muchos argentinos muy prestigiosos hayan practicado los géneros menores, sigue siendo raro. Yo no escribo la gran novela argentina. A lo mejor, es la movida Enríquez que nos benefició a todos.»

Así es la familia de la literatura. Padres, madres e hijos. Abuelos. Tíos y tías del otro lado de la sucesión. Así es la destrucción de la familia. Una guerra en otro planeta. La imposibilidad de escapar de nuestra vida. La cerveza Heineken. El monstruo debajo de la cama. «Jers», uno de los mejores cuentos de Lamberti, señala precisamente a esa criatura. «Jers es la palabra que Dante, el hijo de mi mujer y mi hijastro, usaba para referirse a esta entidad sin nombre. El viejo de la montaña, como decía Salinger. En ese sentido, lo que hizo la paternidad fue recordarme el miedo a la nada. A una puerta cerrada. Para mí, toda la literatura es sobre la infancia. De chico yo era un cagonazo bárbaro y recordar tan claramente ese miedo fue… algo maravilloso.»