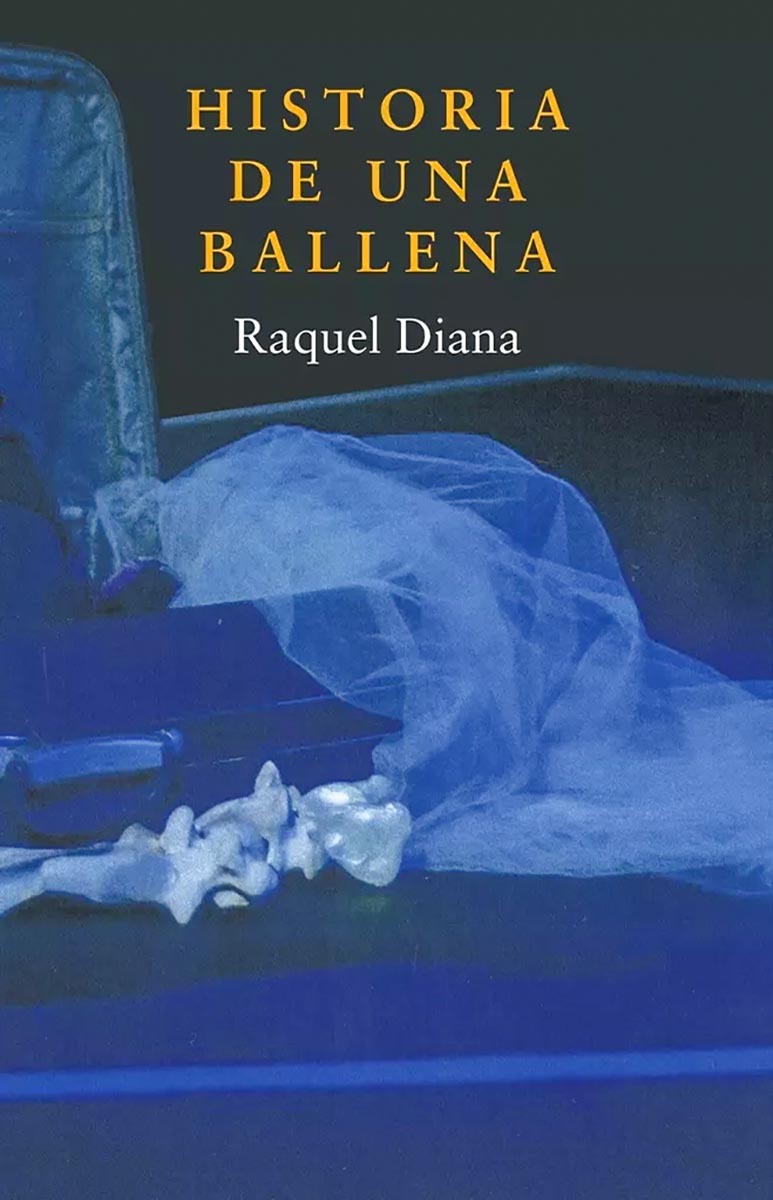

Raquel Diana, una de las creadoras más sobresalientes del teatro uruguayo, ha querido hacer una ofrenda poética y lo ha conseguido. Historia de una ballena es estrictamente un libro de poesía, y también un «poema desastrado o tragicomedia para una actriz», como agrega, aterido, esa suerte de subtítulo o atajo que se esconde en el azul de la contratapa. Es difícil conseguir una semblanza de Diana en pocas líneas: su trayecto es largo y muy profuso. Actriz, directora, dramaturga –también profesora de Filosofía–, los lectores quizás la recuerden encarnando a Idea Vilariño en Si muriera esta noche, obra sobre la poeta del no dirigida por María Clara Vázquez. O quizás tengan noticias de Era como que bailaba, obra escrita y dirigida por Diana e interpretada por Elisa Fernández (más conocida como Eli Almic, la cantante), y que funda su historia con base en Woyzeck, la obra inconclusa de Georg Büchner, versionada por muchos autores de fama –entre ellos, Herzog, que quiso dar su versión cinematográfica–.

El teatro de Diana siempre ha mostrado preocupaciones sociales, y en más de una ocasión la dramaturga ha referido que boga, a conciencia, por un teatro participativo, socialmente alerta. Por la misma razón, su trabajo también se ocupa de la memoria colectiva y, con ella, de la historia –para toda la eternidad– aquí llamada reciente. De eso daban cuenta las cuatro piezas reunidas en Allá. Cuatro obras de teatro (Estuario, 2017), una recopilación de obras gestadas entre 1998 y 2014 que cortejan la vida diaria de gente más o menos corriente al amparo de la dictadura y sus umbrales.

Historia de una ballena sostiene también, ambiguamente, algunos desasosiegos sociales; están en clave mucho más íntima, ensimismada. Diana hunde sus pies –en rigor, prueba y apenas toca, se retracta– en las aguas de Narciso. Se permite probar la orilla de la que tanto huye, a la que tanto parece temer. La voz lírica parece concederle una clase de sumersión que le calza perfecto, una privada, personal, pero que no cede nunca a la mueca narcisista. La que escribe es una actriz que está en escena, así comienza el libro: «La actriz, en la escena apenas iluminada, dice los textos que siguen, incluso algunos que podrían ser acotaciones». Es la actriz sola, interrogándose, debatiéndose sin contemplaciones, tirando preguntas al espejo. Una voz que por momentos predica, profana, grita, para a continuación disculparse, disminuir y, ya casi ínfima, terminar dando las gracias. Esas modulaciones emocionales –rabia y disculpa, odio y gratitud– se compaginan en el libro a través de distintos juegos tipográficos y en el uso del espacio en la página –casi en blanco, algunas veces, atiborrada de letras, otras–, y hacen de este libro un nuevo y atónito ejemplar de la vieja poesía visual.

Es una actriz que está ahí, como cualquiera, sin saber por qué ni para qué. Una actriz sin letra, o cuya letra es el temor a olvidar la letra. Una actriz pobre o con urgencias –como casi todos los actores en Uruguay–, a la que «le gustaría todavía hoy dejar de ser precaria. Inestable, provisoria, efímera, frágil, insuficiente, escasa, limitada». Una que emprende ese nuevo y raro ruego –«active el modo silencio»– frente a un reguero de «caras azules». Una que aún pregunta, ingenua, sobre el alcance de palabras como éxito y fracaso y que, sin embargo, declara que ese lenguaje no es el suyo. Una que se abre a su desconcierto, que duda sin contemplaciones, que huiría de todo, pero que también sabe de rabia y de coraje. Se ve a sí misma nítida, por ejemplo, cuando predica entre los aturdidos por pantallas y otras ansiedades: «El teatro es la mejor máquina de estar en otra parte».

Los asuntos que competen a las tecnologías contemporáneas le incumben menos en lo que tienen de impunidad y estorbo en su templo que en la clase de máscara que las redes sociales conjugan para el sujeto contemporáneo –una máscara, pregunta, acaso no tan distinta de la que ella lleva puesta ahora mismo, en la escena y en la página–. Refuta esa identidad bruta de pixeles y selfies y, al mismo tiempo, le concede el poder de interpelar su identidad de artista: esta forma del exhibicionismo, esta prefabricación consentida de la identidad y la impostura, y la magnitud de esa nueva vanidad, su retórica, ¿qué tan lejos quedan de casa? ¿A cuánto queda de su estar ahí, de su ser actriz, una cosa hecha, precisamente, para ser vista y considerada? Y sin embargo: «Piensa ahora que nunca le gustó llamar la atención ni estar en el centro de nada». Que la modestia le pareció siempre una virtud estimable. Que nunca tuvo energía para promocionarse. Que no le gusta hablar de sí misma y mucho menos hacer obras de teatro sobre su persona. Y es que, de lo contrario, confiesa: «Moriría de redundancia o/ de pleonasmo». Entonces, no ella, sino «una voz en off» por demás elocuente, inquiere: «¿Cómo se puede ser artista/ y no querer mostrarse?/ ¿Cómo se puede ser/ sin mostrar que se es?».

Con palabras como translúcida, insustancial, transparente y, en particular, insignificante, se entreteje una respuesta que se abre a otra pregunta y esa a otra, mientras dura este breve y hondo viaje.