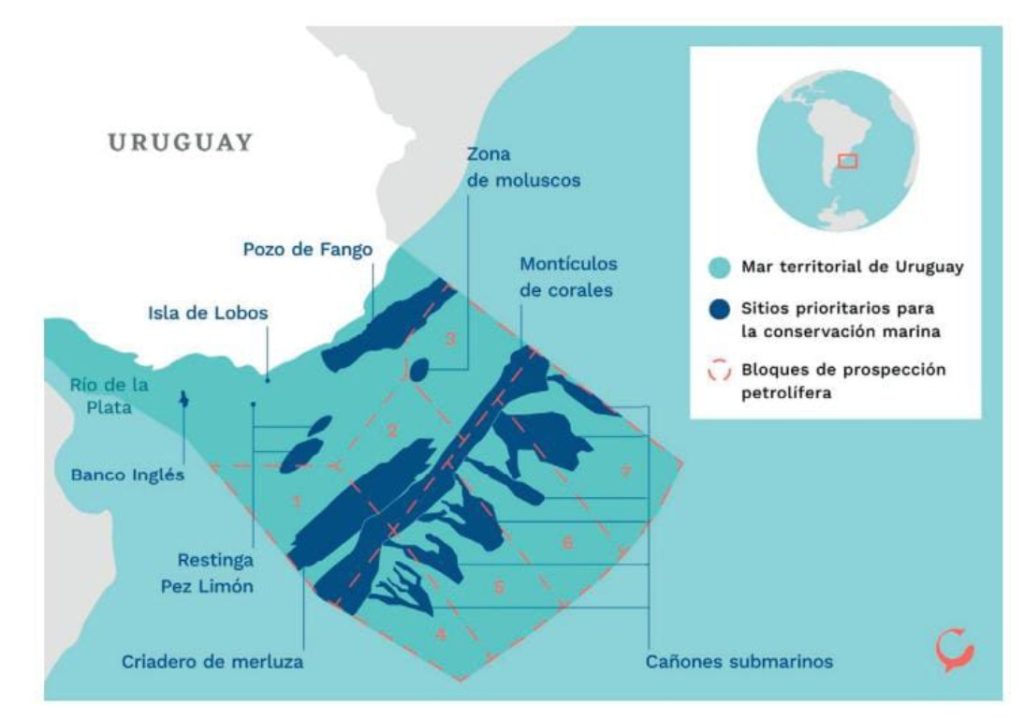

Los hechos se encadenan a veces con el retrogusto de la ironía. En los mismos días en que el Ministerio de Ambiente (MA) debe encaminarse a decidir sobre los permisos solicitados por cuatro empresas de prospección sísmica de petróleo y gas en los mares uruguayos, estamos conociendo las profundidades oceánicas como nunca antes. Las cámaras del Falkor (too) han exhibido la biodiversidad de la plataforma continental uruguaya. Y han merodeado por los mismos sitios considerados zonas prioritarias de conservación, a las que el Estado uruguayo les concederá o no el estatus de áreas marinas protegidas. Es el caso del talud continental y sus corales de profundidad. O de los siete sistemas de cañones submarinos.

Pero las áreas relevadas por el buque no solo son ecosistemas de gran relevancia, sino que allí también se reproducen recursos pesqueros que podrían ser claves en una futura política pública. No en vano la «zona de concentración de juveniles y de cría permanente de merluza» es otro de los sitios declarados como prioritarios para la conservación en un documento redactado en 2022 bajo el gobierno pasado. El maravilloso proceso de alfabetización oceánica en el que hemos quedado sumidos, saludado por el propio presidente de la república, no debería solapar los riesgos a los que se expondrá a estas zonas de gran valor ecológico, social, cultural y económico, si en lugar de la nave del Schmidt Ocean Institute fueran los buques de las cuatro empresas de prospección petrolera los que surcaran los mares –naturalmente, con el aval del mismo Estado–. Esas embarcaciones emitirán hacia el lecho marino, mediante cañones de aire comprimido, ondas sonoras –que superan los decibeles de una erupción volcánica o de los sonares militares– las 24 horas del día, en prácticamente todo el territorio marítimo nacional. Si se autorizaran en toda su extensión las campañas solicitadas por PGS, CGG Viridien, Searcher Geodata y Apache, los buques de prospección rastrillarían por más de mil días. Pero sería apenas la antesala, porque si se produjera un hallazgo relevante, el país podría apostar por un modelo antagónico con el «Uruguay Natural», los acuerdos internacionales firmados y el propio mapa energético del futuro. Sería algo que, como ejemplifica en diálogo con el semanario Daniel Gilardoni, extitular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos en anteriores gobiernos frenteamplistas, obligaría a levantar torres petroleras frente a las costas de la mismísima Punta del Este o de los más despojados balnearios rochenses, junto con todo el impacto ambiental asociado a una industria que el propio MA calificó de alto riesgo (categoría C).

El gobierno actual no solo se enfrenta a los contratos ya firmados con las multinacionales petroleras en el período pasado, sino también a las nada sutiles presiones del poderoso lobby de una industria obstinada en frenar el proceso de descarbonización del planeta. Y buena prueba de ello es una misiva firmada en noviembre de 2024 por un CEO de una fuerte corporación petrolera: EnerGeo Alliance, una asociación comercial global que dice representar a la industria de las geociencias energéticas.

«Estimado Pablo: gracias por la oportunidad de asistir al gobierno uruguayo en la interacción entre los próximos estudios sísmicos y la actividad pesquera comercial en el país», comienza Dustin Van Liew, vicepresidente de EnerGeo. Pablo es Pablo Gristo, el jefe de Exploración y Producción de ANCAP, y la misiva de 20 páginas es la que aparece en el expediente de los estudios ambientales privados (es decir, de parte) presentados ante el MA. La carta apareció en respuesta a una solicitud de información complementaria planteada por ese ministerio, ya que en los primeros estudios poco se decía sobre las posibles compensaciones frente a los perjuicios provocados por la prospección sobre la actividad pesquera. La misiva es un compendio de negacionismo de cualquier efecto de importancia causado por la exploración sísmica, pero trasluce un tono algo intimidante. Ya en la segunda línea el ejecutivo instruye que un «marco cuidadosamente diseñado» debe desarrollarse «bajo el principio del uso mutuo del mar para las industrias extractivas y no debe priorizar, expresa o indirectamente, una industria sobre otra». Así, en las antípodas de concederle a Uruguay el derecho a construir su propio modelo de desarrollo soberano, Van Liew le dice a Gristo (que no al MA): se debe «evitar ser prescriptivo» y «fomentar la apertura a la innovación y las conversaciones sinérgicas» entre la sísmica y la pesca, ya que la mayoría de los posibles conflictos de uso espacial son «manejables con mínimas medidas de prevención y acuerdos de tiempo compartido».

La carta estaba en poder de ANCAP y se oficializó en los expedientes de la autoridad ambiental varios meses después. Van Liew no se ha limitado a enviar largas misivas en inglés, sino que también ha estado dictando talleres para técnicos de variados ministerios uruguayos en el período pasado, tal como da cuenta una gacetilla en la web de ANCAP («Sísmica marina y medio ambiente», 27-IX-23).

Hay otros dos puntos de su escrito que merecen atención. Uno: la corporación empresarial niega que exista evidencia científica de que las prospecciones sísmicas afecten sostenidamente a los peces. Dos: desmenuza con lujo de detalles la crisis endémica de la actividad pesquera y sugiere que cualquier merma en las capturas estaría vinculada a esa razón y no a las prospecciones. Este material que fue posible conocer gracias a un pedido de acceso de información pública presentado por Brecha –pero que también fue solicitado por los movimientos que resisten esta actividad– ha causado un profundo rechazo de la industria pesquera y también en actores de la academia que ocuparon cargos de gobierno entre 2010 y 2019.

LA BUENA CIENCIA

«No existe evidencia» que indique que la actividad sísmica provoque muerte o lesiones graves en peces, apunta Van Liew, quien luego desestima los estudios que sí han demostrado efectos, mediante la acusación de que los experimentos colocaron a las especies muy cerca de la fuente sísmica o las encerraron en «jaulas» para forzar resultados. EnerGeo se erige literalmente como defensor de la «buena ciencia».

La cuestión es que sí hay estudios que documentan efectos sobre peces, y, además, otros que analizan los impactos sobre el zooplancton (es decir, sobre la cadena alimentaria de los peces y la fauna marina en general). Además, los estudios más recientes suelen centrarse en los efectos sobre los ecosistemas en general más que en una especie determinada. La enumeración de literatura científica podría ser farragosa, pero pueden citarse algunos ejemplos que matizan el tan terminante dictamen del lobby petrolero. Así, Gilardoni, por ejemplo, ilustró en la audiencia pública por el proyecto de la estadounidense-brasileña Viridien (mayo, 2025) un trabajo que documenta efectos sobre la reproducción de bacalaos –parientes de la merluza– expuestos a seis horas diarias de señales acústicas. El paper (a cargo de Rogelio Sierra-Flores y otros) da cuenta de tasas de fertilización más bajas y menos huevos viables. El exdirector de Recursos Acuáticos también hizo hincapié en el uso sesgado por parte de las empresas de los estudios de dos reconocidos académicos, Arthur Popper y Anthony Hawkins, a quienes Van Liew utiliza como prueba de la inexistencia de impactos. Ambos autores establecieron que existen «importantes lagunas en la comprensión de los efectos de estos sonidos sobre las poblaciones de animales y los ecosistemas acuáticos» y, especialmente, de las respuestas al movimiento de partículas que provocan las explosiones acústicas. Pero también concluyeron que «el ruido sísmico de los cañones de aire debe considerarse un grave contaminante ambiental marino».

Otros científicos han documentado efectos sobre invertebrados, varios de ellos de importancia pesquera, aunque no son demasiado analizados en los estudios de impacto privados. Pero, sobre todo, han establecido que en los casos en que prima la incertidumbre el principio científico a aplicar es el de «precaución».

En un foro organizado por el Centro Universitario Regional Este de Rocha, el investigador Fabrizio Scarabino –uno de los amenos y documentados relatores de la expedición del Falkor– divulgó una recopilación de varios autores internacionales que hablan de un área subestudiada, pero que concluyen que el ruido antropogénico no solo va en detrimento de invertebrados marinos, sino también de «todo el ecosistema», por lo que se requeriría un estudio interdisciplinario y holístico.

En cuanto a los invertebrados, también hay preocupación en la industria, en particular en la empresa canadiense Cooke, dedicada a la pesca del cotizado cangrejo rojo, un actor que se dejó ver bastante en el fondo marino por las cámaras del SuBastian. La firma cuestiona la subestimación de los estudios de las empresas sobre este crustáceo y otras especies bentónicas (del lecho marino). En un documento elevado al MA incluyen citas de tres papers que documentan efectos en invertebrados, incluidos los calamares, con evidencias de daños internos y pérdida de órganos provocada por los ruidos sísmicos. En línea con otros informes presentados por las cámaras pesqueras, Cooke cuestiona la omisión de los efectos acumulativos de las prospecciones conjuntas de las cuatro empresas (esta evaluación de cada proyecto por separado fue especialmente cuestionada por diversas oenegés, que la catalogaron como obsoleta).

Además, consideran insuficientes las ventanas de exclusión diseñadas por las empresas de sísmica, la información desactualizada y la inexistencia de un control independiente de la actividad porque el monitoreo estaría a cargo de las mismas prospectoras. Los científicos críticos, las organizaciones ambientales y el sector pesquero enfatizan que no existen líneas de base robustas de la situación de la biodiversidad previa a las exploraciones para poder monitorear adecuadamente las repercusiones posteriores. Este es un factor clave, que se suma a la experiencia de las exploraciones previas (2011-2017) realizadas por otras multinacionales en Uruguay, a quienes las cámaras pesqueras acusan de haber producido mermas inmediatas en las capturas, con documentación empírica presentada en un juicio contra ANCAP que ya lleva diez años en la justicia de lo contencioso administrativo (véase «La quimera del offshore», Brecha, 11-VII-25).

QUÉ SENTIDO TIENE

«El nivel de presión que se está manejando es importante. Y comparar la extracción pesquera con la minería es un atrevimiento, porque está demostrado que la extracción de recursos vivos puede ser sostenible», comenta Gilardoni sobre el documento de EnerGeo. El concepto de sostenibilidad está ligado a la preservación de los bienes comunes para las generaciones futuras. En su visión, Uruguay podría explotar petróleo por un período de 50 a 100 años, pero la pesca y el turismo –una actividad crucial en las mismas zonas a las que llegaría la infraestructura petrolera– superarían por varios cuerpos esos años en términos de sostenibilidad. Además, el especialista ha mostrado, con sendos mapas, cómo los planes de exploración, en función del tamaño de Uruguay, ocuparían casi toda la zona económica exclusiva, mientras en Argentina abarcan un 7 por ciento de su plataforma marítima, en línea similar a lo que ocurre en Brasil.

También es elocuente la opinión de quien fuera el artífice de la nueva matriz eléctrica uruguaya: el exdirector nacional de Energía Ramón Méndez. El físico expresó al semanario sus dudas sobre la viabilidad de los proyectos de exploración a partir de argumentos económicos y geopolíticos. Así, estima que, en caso de un hallazgo, el primer barril oriental no llegaría antes de un período de diez años: «Y la pregunta que me hago es: ¿cómo va a ser el mercado mundial en el momento en que nosotros podríamos empezar a vender petróleo? No hay duda de que el consumo de petróleo en el mundo va a bajar. Extraerlo de Uruguay va a ser caro, porque es en el mar, en una plataforma, con olas de 10 a 12 metros de altura. El costo total de extracción de cada barril podría ser hasta nueve veces mayor que en Arabia Saudita. Entonces, ¿cómo vamos a poder competir nosotros? ¿Ese negocio es real o es una quimera? A mí me parece que es una quimera».

Un desarrollo de esta magnitud no demandaría menos de 10.000 millones de dólares: «¿Qué sentido tienen todo el esfuerzo que haríamos, el impacto potencial, las discusiones con las miradas de una cantidad de actores que están marcando todos los riesgos que tiene para el país una cosa así? ¿Qué sentido tiene hacer todo ese esfuerzo si en realidad ese mercado o esa inversión nunca van a existir? Ahora, en esta etapa, es relativamente poco dinero, pero después ¿quién va a poner 10.000 millones de dólares para un negocio que no será viable?».

Méndez también analiza que las inversiones en el Sur global tendrían que ver con la defensa del valor de las acciones en un modelo de negocios amenazado por los pactos internacionales contra el cambio climático. «Tienen que salir a contrarrestar ese discurso que en principio les tiene que tirar para abajo sus acciones. Si las empresas petroleras dejan de buscar petróleo, demuestran por la vía de los hechos que están dejando de confiar en ese futuro mercado. Entonces, precisan seguir invirtiendo y mostrando que tienen reservas petroleras. En ese contexto, ¿eso es lo que nos sirve a nosotros?» A su criterio, si Uruguay clausurara toda búsqueda de petróleo y apostara a convertirse en un ejemplo de desarrollo de la nueva economía verde, atraería miles de millones de dólares en otras ramas más realistas: «La gran pregunta que nos falta como país es ¿cómo vamos a vivir la generación de riqueza en Uruguay en los próximos 50 años?».

Los uruguayos detrás de escena

Tres de las cuatro empresas de prospección sísmica –Viridien, Searcher Geodata y APA– que procuran el permiso ambiental para emitir ondas sonoras en los mares uruguayos presentaron informes de impacto ambiental casi idénticos. No en vano es la misma consultora la que está a cargo del servicio para que obtengan la esperada autorización ambiental previa. El autor de los informes es un viejo conocido: el Estudio de Ingeniería Ambiental (EIA). La empresa, tal como declara en LinkedIn, es de propiedad de Carlos Amorín, un ingeniero que ocupó cargos relevantes en la administración de Luis Alberto Lacalle Herrera (primero como titular de la dirección de Evaluación Ambiental y luego de la Dirección Nacional de Medio Ambiente). Amorín trabajaría luego como asesor contratado por Montes del Plata entre 2011 y 2014 y, cuatro años después, de vuelta en EIA, sería el director técnico del estudio de impacto ambiental de UPM II. Sin embargo, la cara visible actual es la del ingeniero civil Carlos de María, que también fue el portavoz del frustrado proyecto inmobiliario en Punta Ballena. EIA es la consultora que trabaja para Enertrag, el proyecto de producción de hidrógeno verde en Tambores, y también elaboró los estudios para el data center en la zona franca del Parque de las Ciencias de Canelones. PGS, la empresa restante de prospección, es asesorada por CSI Ingeniería Ambiental, otro de los grandes estudios que respaldan las inversiones de alto impacto y que recientemente elaboró los estudios del proyecto Neptuno.

En el caso de la prospección sísmica, EIA y CSI usaron datos similares, a pesar de ser competidores. También hay coincidencias en los estudios de abogados que cuentan con poderes para representar a las trasnacionales de exploración frente al Estado. La solicitud a nombre Searcher Geodata fue presentada por Javier Otegui, socio partner de Guyer y Regules. Otra integrante de ese estudio jurídico, Beatriz Spiess, representa a PGS, una firma que, supuestamente, compite para lograr un permiso para contaminar acústicamente los mares uruguayos.