Más odio que corazón

Gonzalo Palermo

Había una vez en Hollywood podría ubicarse, junto con Bastardos sin gloria (2009) y Django sin cadenas (2013), dentro del grupo de películas “revisionistas” de Quentin Tarantino, aquellas en las que, partiendo de un contexto histórico, desarrolla una versión alternativa. Si antes se ubicó en la Segunda Guerra Mundial o en la guerra civil estadounidense, ahora lo hace en el Hollywood de fines de los años sesenta, con los crímenes del clan de Charles Manson como telón de fondo. Tarantino no reescribe la historia –su formación, limitada al videoclub, le impide semejante tarea–, sino que se dedica a parodiarla en una lógica más cinéfila que histórica. El cine “histórico” de Tarantino es muy rudimentario –todo se reduce a una cuestión de buenos, malos y venganzas: judíos contra nazis, esclavos contra esclavistas– y lo que suele rescatarlo es su componente estrictamente cinematográfico: los personajes de aristas múltiples, los extensos diálogos, las secuencias de acción al ritmo del pop, la tensión de un plano en un momento justo.

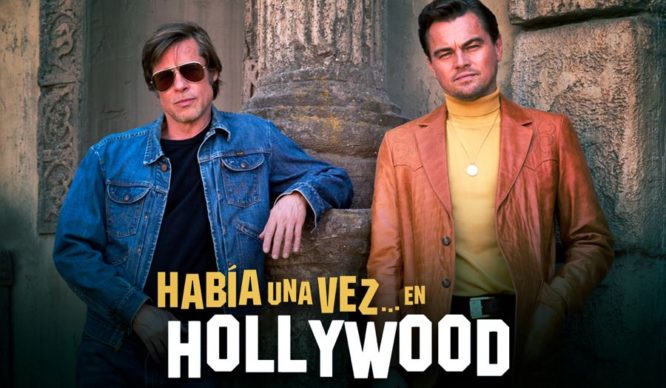

Lo mejor de Había una vez… aparece en clave de buddy movie y corre a cargo de la pareja protagónica, compuesta por Leonardo di Caprio y Brad Pitt, en cuya relación se juega lo más humano de la película. El resto son seres unidimensionales: la Sharon Tate de Margot Robbie se limita a bailar y sonreír durante todo el metraje, mientras que Al Pacino, Bruce Dern y Damian Lewis, entre media docena de actores de renombre, se ven relegados al cameo insustancial. El mismo director que en Perros de la calle (1991) y Tiempos violentos (1994) inyectaba altas dosis de vitalidad a personajes ficticios hasta volverlos íconos populares –léase Mr Blonde, Vincent Vega, Mia Wallace– ahora convierte a ciertos personajes históricos en caricaturas inverosímiles carentes de atractivo.

¿Qué le interesa a Tarantino del caso Manson‑Tate como para construir la película alrededor de este? No queda claro, del mismo modo que no quedó claro qué le interesó de la Segunda Guerra Mundial ni de la esclavitud en Estados Unidos. En sus últimas películas, Tarantino ha elegido temas complejos –guerra, esclavitud, conflictos sociales–, pero parecería que no tuviera nada para decir al respecto, que nada justifica esa elección más que una broma final siempre explosiva pero cada vez menos interesante: Había una vez… es la cuarta película al hilo en la que Tarantino, después de tres horas, resuelve todo con fuego. Pero si en Bastardos… su miopía historiográfica quedaba compensada con un gran sentido del entretenimiento, en esta queda en evidencia, porque no hay nada en la relación entre Polanski y Tate que nos haga sintonizar con ellos, ni nada en la forma de narrar la comunidad de Manson que nos haga comprender el fenómeno. Se ha dicho que esta es la “carta de amor” de Tarantino para el Hollywood de los sesenta. Es curioso, porque el director parece odiar a casi todos los personajes: o son las típicas estrellas de cine huecas o son los típicos hippies drogadictos, de modo que el espectador no puede sentir ni mucha atracción ni mucha repulsión por ninguno de los dos “bandos”; así, la venganza final es una mera performance sangrienta.

Había una vez… es un homenaje a la ficción de los años sesenta: está plagada de referencias al cine y la televisión de la época, cuenta con largas secuencias que transcurren en sets de filmación y todos sus personajes están vinculados de alguna forma con el mundo del espectáculo. Es también un homenaje de Tarantino a sí mismo: inserts, flashbacks, escenas de western, música pop, planos detalle de pies femeninos –media docena– y pósteres. Es decir, el director vuelve a dejarnos claro que vio muchas películas. Hay, sobre todo en las primeras dos horas, una intertextualidad obsesiva –la cita por la cita– como para que cierto público enterado pueda regodearse, junto con el director, al descubrir las referencias ocultas, a la manera de Buscando a Wally. La película acumula referencias ajenas, pero no termina de construir nada propio en dos horas con 40 minutos: dos horas presentando tres personajes y un par de situaciones inconexas, seguidas de 40 minutos finales, en los que el ritmo cambia drásticamente a fuerza de voz en off y secuencias de montaje. Nada de lo que ocurre en ese sprint final es consecuencia de lo que se vio en las dos horas anteriores; la gran “reescritura” de la historia se resuelve en una charla de los chicos de Manson, en el auto, que dura 30 segundos.

Hay un muy buen apartado técnico al servicio de una historia que hace agua durante mucho rato: la estética depurada y el excelente aprovechamiento de las locaciones, el vestuario, la luz y la técnica de unos actores consagrados no son méritos tratándose de un director experto que dispone de un presupuesto multimillonario, y difícilmente sirvan para maquillar la ausencia de un guion que hile los pocos buenos momentos que flotan aislados y las dos horas de citas cinéfilas y caricaturas históricas. Sin embargo, es posible que se destaque en la cartelera comercial actual, y eso habla, ante todo, del estado del cine comercial.

Las buenas películas

Rosalaba Oxandabarat

Aunque obviamente más algunas que otras, siempre he disfrutado las películas de Tarantino. Pero ninguna entraría en la famosa lista para llevarse a la isla desierta con la que quienes fungimos de críticos de cine solemos embromar. Aprecio su sentido del humor, sus interminables juegos que citan hasta el infinito ese cine clase B que lo marcó desde la infancia, al que analizó y destripó hasta su más pequeña molécula en interminables horas de video, y al que se dedicó a homenajear en sus –hasta ahora– diez películas. Como un niño grande, hizo lo contrario que el niño de Toy Story, siempre por desprenderse de sus viejos juguetes. Tarantino no abandona sus juguetes; los guarda y les da nueva vida con su propia obra. Todos los que comparten el amor por esos juguetes disfrutarán a pleno sus películas. Y, a juzgar por el éxito obtenido –es de los pocos cineastas que juntan el aplauso del público y el de la crítica, o al menos, de una parte importante de ella–, son muchos los niños grandes regados por el mundo.

Pero si el público afín a Tarantino estuviera exclusivamente compuesto por esas almas afines a la suya, sería mucho más restringido. Estaría compuesto por mayores de 50 años, o jóvenes profundamente cinéfilos, y con tan ancha amplitud de gustos que se revisan el cine del pasado desde la clase A a la Z, apreciando en detalle los hallazgos del lenguaje cinematográfico que se encuentran aún en las producciones más modestas. Tarantino ha logrado, sin embargo, compartir esos gustos de culto con amplias audiencias que no tienen nada llamado “de culto” entre sus preferencias, ni les importa. Lo ha logrado porque en esos mecanismos narrativos y de lenguaje que aplica, encontró una veta inagotable, disfrutable para casi cualquiera: el sentido del absurdo, del disparate, del “no puede ser” que sin embargo es y adereza cualquier situación. Las referencias abundan en sus películas, pero a modo de ejemplo cito los diálogos especulativos sobre la hamburguesa cuarto de libra en Pulp Fiction, cuando quienes conversan se dirigen a cometer una buena carnicería. Si Francis Ford Coppola dotó de cierta grandeza trágica a la mafia, Tarantino desmitifica a los mafiosos, a cualquier otro delincuente, y a cualquier otro personaje, en realidad. Sus protagonistas son ajenos a la grandeza y, por siniestros que sean, van a resultar siempre cómicos o ridículos (con excepción, quizá, de Jackie Brown).

En Había una vez en Hollywood Tarantino repite su fórmula; puede decirse incluso que, ya desde el título a lo Sergio Leone, la lleva a su más delirante extremo. No sólo se divierte citando el Hollywood de fines de los sesenta y sus cambios ya en plena marcha, sino que, por intermedio de actores que son como sus compañeros de ruta, se cita a sí mismo, a su cine pasado y no tan lejano. No sólo Brad Pitt y Leonardo di Caprio, sino también Bruce Dern (al que no es fácil reconocer en este filme), Michael Madsen, Tim Roth, Kurt Russell, y si no está Uma Thurman, sí está su hija Maya Hawke en un pequeño papel. En torno al vaquero, ya en decadencia, de películas de televisión en blanco y negro que interpreta Di Caprio, y a su doble de cuerpo, chofer y amigo Brad Pitt, se despliegan en catarata estrechamente ligada a la historia citas a Sergio Leone, a las películas de lucha asiática con un Bruce Lee pasado de rosca, a películas del momento cuyos carteles aparecen lateralmente, a la música de la época –los amigos de esas piezas, hoy llamadas oldies, se harán una panzada–, a personajes hollywoodenses de entonces como Steve McQueen, Roman Polanski y Sharon Tate, aunque estos dos, sobre todo la última, ocupen un lugar mucho mayor que una referencia. También al clan Manson, de famosa y horrenda intervención en ese Hollywood de 1969, al que Tarantino presenta como una tribu de hippies desaseados, promiscuos y también ridículos –faltaba más– pese a ese toquecito zombi que tienen cuando están todos juntos. Y como en Bastardos sin gloria, Tarantino se permite un desenlace que es como una forma de justicia distópica, que permite recomponer ese mundo lejano tal como él lo evoca y despojado de algunos de sus aspectos más siniestros.

Entonces, Había una vez… es un Tarantino puro y, por lo tanto, disfrutable en un cien por ciento, siempre que el espectador no sea como algunos que en las redes deploran que se ponga en ridículo a Bruce Lee –porque poner en ridículo a un asiático es un pecado de leso racismo–, que se hable mal de los spaghetti westerns, que se presente a los hippies como se los presenta, que el desenlace tenga tal carga de violencia, y algo más. Es decir, siempre que no sea alguien que se tome en serio las tremendas bromas de Tarantino y espere de él gestos de reflexión y de corrección que, de tenerlos, hubieran gestado otro cine, no el suyo. Porque lo suyo es hacerte pasar el rato, entretener con enormes dosis de ingenio y talento, no hacerte reflexionar ni cambiar tu idea del mundo, ni menos buscar un mundo mejor. El mundo mejor de Tarantino es la ficción más ficticia, menos deudora de cualquier cosa que se asemeje a la realidad o la evoque. Homero Alsina Thevenet solía repetir que las películas sirven para emocionar, divertir y hacer pensar, y que si servían para una sola de estas cosas, eran buenas películas, si servían para dos, eran excelentes películas, si servían para las tres, eran una obra de arte. De acuerdo con este infalible y sencillo puntaje, las películas de Tarantino no son obras de arte, ni siquiera son “excelentes”. Pero son buenas películas.

Tanta belleza

Soledad Castro Lazaroff

Los ocho más odiados se despliega, justamente, en torno al odio y sus efectos; establece, con cierto entusiasmo, una genealogía del odio, una especie de olimpo histórico de la violencia. Ni el amor, ni la amistad, ni, incluso, la sensualidad aparecen como emociones posibles; no tienen ningún lugar, a diferencia de lo que sucede en películas como Pulp Fiction, Kill Bill y Django sin cadenas, en las que, a pesar de los terribles y absurdos contextos, asistimos a vínculos que tienen cierta nobleza. Contar esas formas extrañas de la felicidad compartida y transmitir esa vitalidad alternativa como método para una nueva alegría, una alegría pop –pienso en el baile mágico de Uma Thurman con Travolta, por poner un ejemplo ya clásico, pero también en el final de Django…, con ese caballo acaramelado que se pierde en el horizonte–, es parte del cine de Tarantino y uno de sus fuertes, porque imprime un sesgo autoral a un cineasta que se ubica, conscientemente, en el cine de entretenimiento. A pesar de su absoluto rechazo a cualquier forma de realismo costumbrista, Quentin nunca ha renunciado a hablarle a su tiempo, a dialogar con los problemas éticos y estéticos que lo definen; en todo caso, su manera de habitar ese barroso territorio en el que se cruzan arte y política es poner en evidencia los procedimientos audiovisuales de representación del mundo, en el entendido de que es allí donde se encuentran las verdaderas preocupaciones –y los aportes posibles– de un cineasta. Entonces, si Los ocho más odiados era una película sobre la vivencia concreta del odio, profundamente cínica y también teatral, llena de restricciones espaciales y temporales que, en la dimensión argumental, obligaban a los cuerpos diferentes a la autodestrucción, Había una vez en Hollywood está atravesada, claramente, por la construcción de una profunda idea de nostalgia. De allí su emotividad particular, que implica la necesidad de volver a vivir un tiempo de posibilidades, apertura y juventud, tanto para Estados Unidos como para él, el mismo Tarantino, el niño curioso e impactado que se dejó llevar por la belleza de ese Los Ángeles de neón donde gente como Sharon Tate caminaba por la calle hasta llegar al cine para mirarse, con extrema inocencia, en una pantalla.

Ícono, él mismo, de la industria que describe, de esa máquina de formación de subjetividades de la que tiene que hacerse responsable y que ha deformado la percepción de nuestras sociedades globales, Tarantino ensaya el acto, ya algo desesperado, de volver a contarnos desde adentro la forma en que se ha construido la cultura de masas. Para eso elige como terreno, justamente, la masculinidad; muestra el modo en que la violencia –y también la ignorancia y el racismo– atravesó las carreras de esos actores que le pusieron el cuerpo de modo sostenido, en el cine, a la erección de lo masculino: el cigarro, la dureza, la ira, la soledad, el perro, el lanzallamas. En sus múltiples juegos intertextuales, el director elige a quienes representan hoy, en Hollywood, las formas máximas de poderío masculino: el prestigio (implícito en la figura de Al Pacino), la superioridad racial y del cuerpo estadounidense en el cine de acción (la lucha del personaje de Pitt con Bruce Lee, esa sacada de camiseta que deja a la audiencia sin aliento), el éxito de ser el gran actor serio de su generación (Leonardo di Caprio). Para desentrañar la tragedia de Rick Dalton, la escena con la niña es, sencillamente, una resolución maravillosa; además de mostrar lo forzado del mandato de perfección y dureza para el personaje, y el desgaste que implica en su salud, se muestra la transición entre dos concepciones totalmente distintas de actuación: por un lado, la que tenía un tipo como John Ford, por ejemplo, que creía en la simple efectividad de la presencia de ciertos cuerpos frente a la cámara que realizan pequeñas variaciones argumentales, y, por el otro, la que se vincula con el Actors Studio y el uso de la memoria emotiva para lograr un tipo de actuación –vigente hasta el día de hoy– ultraexpresiva y solemne, que propone a los actores un tipo de protagonismo artístico que antes no existía: sus cuerpos de trabajadores estaban casi a pura merced del director.

La contracara perfecta de la construcción de las masculinidades hegemónicas es la figura de Sharon Tate: ella es la inocencia, la alegría, la “mujer del director famoso”. Quienes quedan fuera de la película, la industria y la idea misma de creación del mundo que Tarantino presenta son los Manson: los que, más allá de sí mismos, representaron otra forma de tránsito de la vida y a quienes la propia cultura de masas destrozó –de ahí, tal vez, la reproducción del diálogo del auto como anticipo de un asesinato cultural que luego, en la película, se vuelve físico–. Los Manson, responsables, sin duda, de esos terribles asesinatos que ejercieron en la realidad, fueron los cuerpos en los que se depositó la clausura de toda una época en favor de un retorno al conservadurismo. Cabe preguntarse, más allá del despliegue literal y absurdo de la violencia que hace la película (acompañado por un gran goce, sería estúpido negarlo), a quién salva Tarantino, porque la bella e inocente actriz no muere, es cierto, pero los hippies tampoco se transforman en asesinos. En este retrato de la cultura estadounidense, Sharon Tate no puede morir: simboliza algo que está vivito y coleando, porque es la rubia debilidad, la princesa que necesita protección de esos hombres fuertes que la rodean. En el Hollywood de los sesenta, la verdadera muerte es otra: la de las maneras alternativas de transitar la sexualidad, la corporalidad, la política. Al mismo tiempo, sin duda, es posible interpretar la nostalgia de esta película como un acto reaccionario; su ambigüedad (que también es, claramente, una decisión ética) se presta, perfectamente, para eso. Aunque tal vez, con el tiempo, seamos más capaces de apreciar su honestidad, esa que está escondida en su intensa belleza.

La mitad oscura

Diego Faraone

A pesar de la infinita intertextualidad de esta película (hay escenas que llegan a tener una veintena de antojadizos guiños o referencias a la cultura pop, a películas y programas de tevé, etcétera), no es necesario conocer cabalmente el período histórico referido para poder disfrutarla. Quizá el único dato que valdría la pena saber con anticipación es que la Familia Manson, un grupo de psicópatas que actuaba bajo las instrucciones específicas del criminal Charles Manson, irrumpió a fines de los años sesenta en la casa de Sharon Tate y Roman Polanski, y asesinó brutalmente a quienes tuvieron la mala suerte de estar allí en ese momento, incluida Tate, que tenía 26 años y un embarazo de ocho meses. Este conocimiento, bastante común y extendido –aunque no de carácter obligatorio para los espectadores foráneos–, es el que permite sentir el suspenso en ciertos fragmentos claves, en los cuales esta espada de Damocles que es la masacre se cierne sobre los protagonistas y nos lleva a ver al alegre y vital personaje de Tate (interpretada por la brillante Margot Robbie) como una presa en su camino al matadero.

Había una vez en Hollywood es una película nutrida de ambigüedades y sutilezas. Por más que muchos se esfuercen en reducir a Tarantino a un cineasta de una violencia vacía y banalizada (es verdad que de a ratos puede serlo), ya es un hecho sumamente atípico en Hollywood (incluso en las películas del mismo director) que la narración no siga originalmente una estructura clara, que no haya en un comienzo plot points que dirija la trama en determinada dirección, sino que, en cambio, se siga apaciblemente y sin apuros el deambular de los tres personajes principales: el actor Rick Dalton (Leonardo di Caprio), su ayudante y doble de acción Cliff (Brad Pitt) y la misma Tate. Tarantino sabe que ellos son lo suficientemente atractivos por sí mismos, confía en la portentosa presencia de los tres intérpretes y su capacidad de colocarse la narración sobre los hombros, y sabe que una película puede valerse de una sumatoria de pequeños detalles, momentos y atmósferas bien logradas y placenteras, en los que el espectador pueda distenderse, vivir y respirar. No es algo nuevo que el director gusta de dilatar los ritmos; desde siempre radicaliza la longitud de las tomas y la extensión de los diálogos, y es capaz de llevar al espectador al borde del bostezo para luego sacudirlo con escenas hilarantes, tensas o impactantes. Y qué escenas: una pelea a puño limpio de Cliff con Bruce Lee podría ser el zenit de una comedia; el rodaje de un western contiene interpretaciones de miedo en un cine dentro del cine a la altura de Truffaut y Altman; una incursión en el sobrecogedor Spahn Ranch dilata el suspenso a un nivel impensable. Pero además está el increíble final, en el que el mundo viajado y lisérgico de los sesenta impacta frontalmente con el giallo más extremo y todos sus herederos gore imaginables, imponiendo una mezcla de géneros en la cual la carcajada, el nerviosismo y la incomodidad se montan unos sobre otros transgrediendo límites y regalando un desaforado festín al espectador.

La vocación por el detalle no es únicamente una acumulación de guiños o despliegues técnicos: estos están volcados esmeradamente en un libreto que crece al ser revisitado. Los tres personajes confluyen hacia un final que los unifica, y varios elementos presentados con anterioridad cobran protagonismo sin que nada suene exagerado o forzadamente impuesto. Un pitbull que sigue las órdenes de su dueño, la destreza pugilística de Cliff, un lanzallamas, elementos integrados sutilmente durante la narración previa confluyen hacia ese final que viene dando y dará tanto que hablar. Se ha dicho que nunca se vio una película de Tarantino de tanta calidez, con personajes tan queribles, en un universo en el que la cercanía y la nostalgia tocan fibras emotivas en la audiencia. Pero también es cierto que el subtexto de la masacre sobrevuela la narración en su totalidad, como una gran nube negra. Es ese olor a podrido que subyace, proveniente de los tantos esqueletos en los armarios, y que puede sentirse continuamente en situaciones en las que la discriminación se encuentra a flor de piel, en el perfil egocéntrico y explotador de Rick, en el pasado asesino de Cliff, en ese submundo de psicópatas que se cuece en los márgenes de una industria ciega y desbocada que, sin el menor escrúpulo, se transforma y recicla desconsiderando el factor humano ubicado tanto delante como detrás de las cámaras. Puede pensarse en violencia gratuita, pero, por qué no, también en esa contrapartida oscura y pútrida del american way of life y de los productos hollywoodenses que lo encumbran, en su mayoría superficiales, edulcorados, comerciales y, por supuesto, acríticos.