En un país que lastimosamente abandonó el radioteatro hace tiempo, vivió una mujer que en realidad formaba parte de un clan artístico excepcional. Cuando se hablaba de los Amoretti, había que marcar la distinción: ¿Raúl, Julia o Violeta? Porque los tres eran pilares de ese universo virtual, donde la imaginación estaba siempre en el poder. El radioteatro fue y es en el mundo una presencia constante. En Argentina está renaciendo. En Uruguay, salvo algunas repeticiones que vibraban en la radio del SODRE, nada, pero nada. Mientras, se siguen haciendo en Europa concursos de guiones. Entre tanto, podemos recordar que algunos grandes de la dramaturgia escribieron para la radio. Baste pensar en Friedrich Dürrenmatt o Harold Pinter.

Y los Amoretti fueron bichos de radio. No llegué a conocer a Raúl, que mucha gente sigue añorando. Pero Violeta fue no solo una estrella indiscutida desde la Spika, sino también una bestia teatral increíble. Tuve un placer de aquellos que no se olvidan cuando la dirigí en Krinsky de Jorge Goldenberg, en el viejo Teatro de la Candela de la calle 21 de Setiembre. Ejemplo de profesionalismo, de calidez, de preparación, de humanidad, de talento, de cumplimiento envidiable. Y nos quedó en el tintero una versión de La Celestina: la veía increíble en esa «puta vieja», como decía Fernando de Rojas. Y Violeta había estudiado como loca. Pero no pudo ser. O quizás en algún sueño podamos concretarlo, quién te dice…

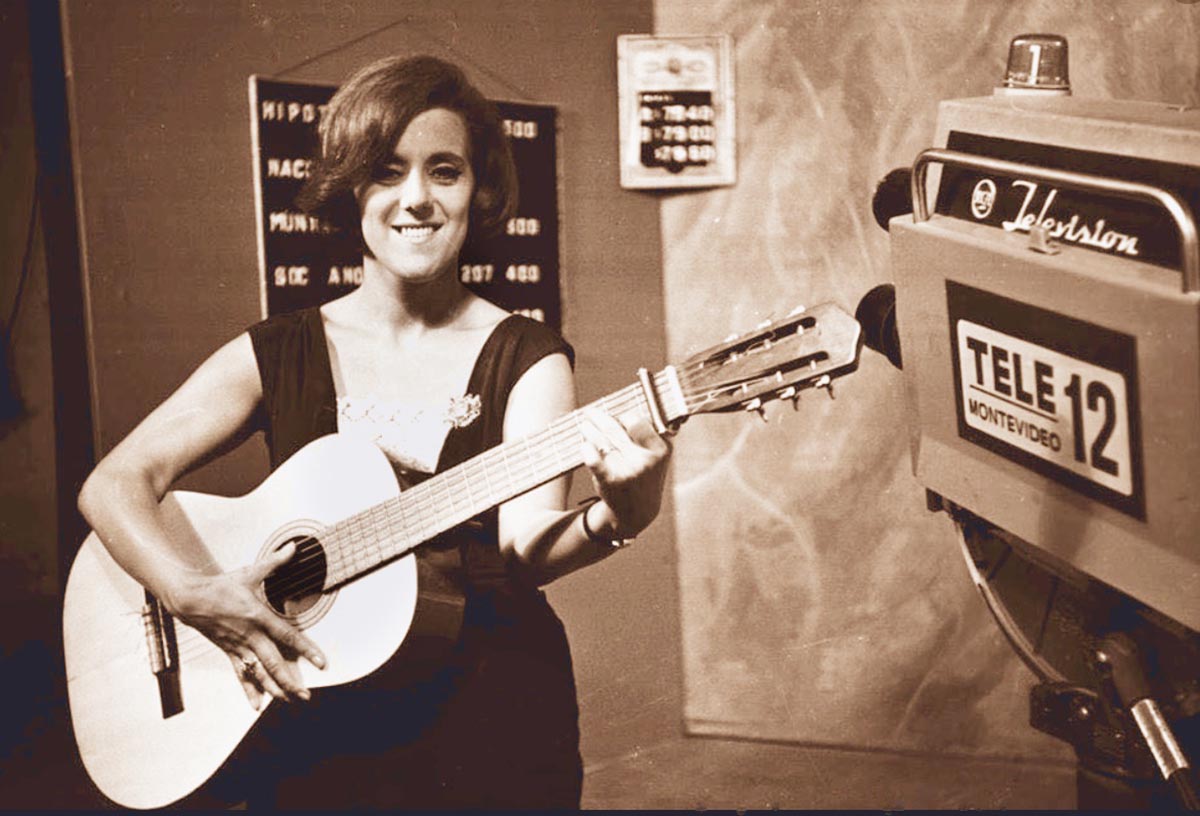

Pero Julia era también un ser especial. Casada con ese hombre de honor intachable como lo fue Guillermo Chifflet –ejemplo de coherencia tan pocas veces recurrente en el medio político nacional–, Julia a los ojos del público en general era una humorista como pocas. Se movía con una facilidad asombrosa en la televisión, en la radio o en el teatro. Y ella misma desbordaba arte. Ella misma era un personaje en la vida. Porque verla era paladear esos ojos sugerentes, esa nariz insustituible, esa boca contundente, en un rostro que nadie podía evadir. Era el centro natural. A su alrededor, un aura de diversión se deslizaba por los chispazos de su mirada, por sus ocurrencias impagables, por su sutil ironía que desparramaba sin ninguna avaricia.

DETRÁS DEL ARCOÍRIS

Es verdad. Sus labores televisivas la hicieron muy popular. La de El Show del Mediodía, sin lugar a dudas, donde pudo mostrar registros diversos en historias desopilantes y hoy casi olvidadas. O incluso en aquella Felisa, el personaje que se metía en el caleidoscopio de María Inés Obaldía para explotar con su cuota de desparpajo, de humor sin estridencias, envuelto en ternura y en sabia observación de la realidad y de las criaturas populares.

Pero me gusta recordarla en el teatro, un área que por estos días la gente dejó en segundo o tercer plano. Y donde Julia brillaba sin apelar todo el tiempo a la risa, mezclando la tragedia con la comedia. Dejándose fluir en el grotesco de La pecera de Sarlós, en los nostálgicos destellos de Las divas de la radio –de la que ella sabía tanto–, en aquella figura entre divertida, sabia y sufriente de la Poncia de La casa de Bernarda Alba –donde su hermana Violeta comandaba con su bastón esa prisión de mujeres solas– hasta meterse en la piel comprometida de Crónica de la espera, una de las primeras obras nacionales que se animó a abordar francamente el vía crucis de los desaparecidos.

Y ahí también estaba su sobrino. Nada más y nada menos que Carlos Manuel Varela: Manolo, uno de los autorazos teatrales uruguayos, que nació a la escritura en tiempos revueltos predictadura y que, en momentos oscurísimos, supo sortear con sus obras simbólicas las miserias del país sojuzgado. Otro valiente que arremetió con temas arduos, necesarios, urgentes y con una pluma que coqueteó con estilos tan variopintos como los de Alfonso y Clotilde, Los cuentos del final o la propia Crónica de la espera, mientras gozaba con los delirios de Las divas de la radio o se metía en oscuros laberintos como en Las bestias.

Todo eso giraba en la vida de Julia. Su universo artístico se completaba con la tarea docente, hasta los últimos años en los que se animó a sostenerla. Pero, por sobre cualquier otra tarea, lo suyo era la obra de una increíble espontaneidad, una llaneza incomparable, una dulzura en cada encuentro fortuito en algún estreno teatral o simplemente en la cercanía de su casa de la calle Cuareim.

Estoy seguro. Nos seguiremos riendo una y otra vez al ver sus imágenes que chispean en Internet. Al ver esos ojitos entornados que prevén alguna salida picaresca o en espera del instante justo para lanzar esa frase de remate. No creo que le costara improvisar. Porque improvisaba en cada saludo, con la sabiduría de quien sabe que tiene un don que ha nutrido por décadas con técnica, con savoir faire, con el timing que pocas actrices logran exhibir. Recuerdo el día en que había muerto Violeta. Estábamos en su velorio. Y Julia me lanzó: «Me imagino que vas a escribir vos el obituario. Me encanta leer tus obituarios». Y acá estoy escribiendo el tuyo, Julia. Tratando de hacerlo lo mejor posible. Perdoname si no estoy a tu altura. Creeme que lo intenté. Lo intenté de veras. Pero seguro que me olvidé de mucho. Vas a tener que disculparme. La próxima voy a mejorar. Prometido.