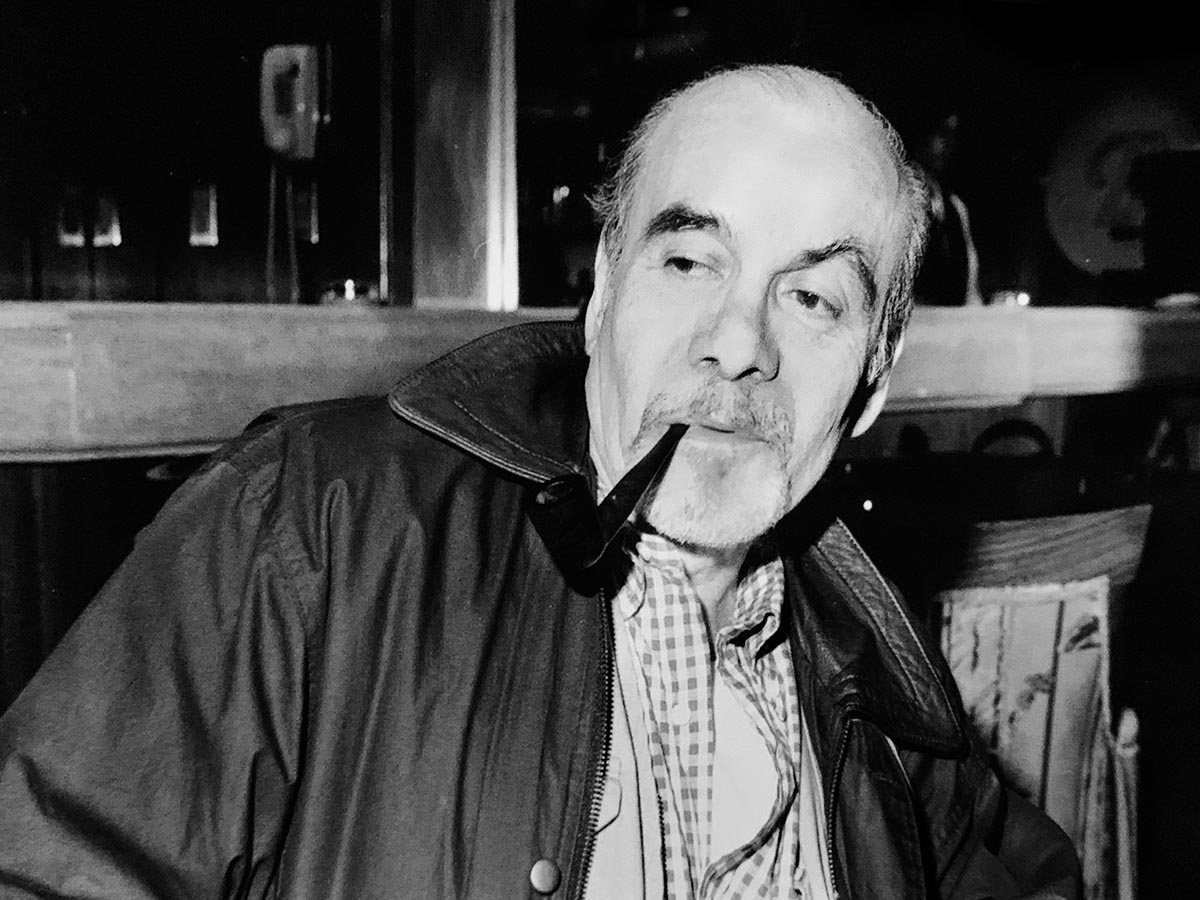

Hace unos días se murió Mario Lenzi. Entre mis 17 y mis 30 años, me la pasé caminando por La Plata y uno de los highlights de ese paseo era mi alto en su librería de usados. A veces me iba mareado de tanto sostener la cabeza ladeada para leer los títulos. A veces me quedaba únicamente para escuchar la forma asertiva con la que Mario atendía a sus clientes. Era como los chabones esos de la disquería Alta Fidelidad: tierno y mala onda. Uno de los primeros libros que le compré fue La cruz azul y otros cuentos, de Chesterton: una antología sobre la saga del padre Brown que se publicó en la Biblioteca Personal de Borges.

Recuerdo que, en el prólogo, Jorge Luis decía que si tuviera que elegir un solo texto de ese libro, se inclinaría por «Los tres jinetes del Apocalipsis». Me sorprendió descubrir que ese cuento no estaba. Ok, me dije, estará en algún otro volumen de la saga. Meticulosamente, volví a Lenzi y compré todos y cada uno de esos cinco libros. El cuento no aparecía. Algunos años más tarde, descubrí que ese relato abría Las paradojas de Mr. Pond. Así que Borges, incluso en materia de libros, se podía equivocar. Me sentí atemorizado y orgulloso. Abelardo Castillo, con una amenazante sonrisa de piedad, me bajó los humos. «Chocolate por la noticia», dijo.

En uno de sus flamantes Ensayos reunidos, el escritor de San Pedro señala un error aún más notable. Para tejer su fábula del eterno retorno, Borges propone dos escenas de traición filial en una punta y otra de la historia: la Roma precrística y la pampa argentina. Cuando lo acuchillaron en el Capitolio, revela Castillo, el Cayo Julio César nunca le dijo: «Tú también, hijo mío» a Bruto. Ni Shakespeare ni Quevedo «recogen el patético grito». Castillo reconoce el error y, en un pase de manos glorioso, no solo no lo denuncia, sino que duplica su alcance con otra serie idéntica. Equivocado y todo, nos explica: «Borges inventa una de las más espléndidas ternuras de nuestras letras». Así se hace crítica. Así se hace literatura. Para atrás y para adelante.

LOS ENSAYOS REUNIDOS

Publicado recientemente por Seix Barral, este libro de Castillo reúne tanto Las palabras y los días (1987) como las Desconsideraciones (2010), con un prólogo de Claudio Zeiger. El origen de cada uno de los ensayos es remoto. Buena parte de los textos del primer volumen, por ejemplo, fueron escritos para ser leídos en Otras Aguafuertes Porteñas, el programa de radio que compartió con Sylvia Iparraguirre, y «y tuvo la ambigua fortuna de ser prohibido tres veces en el mismo día». Otros, en versiones primitivas, se remontan a las diferentes revistas que Castillo dirigió en los cincuenta, sesenta y setenta: El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro, El Ornitorrinco. Aunque no está consignado, los textos de las Desconsideraciones son incluso más peregrinos. Diarios y suplementos, calculo. Conferencias, entrevistas públicas, algunas bajadas para su propio taller. Suena como un cajón de sastre, ¿no? Bueno, para nada.

Castillo puede trabajar con temas de agenda (una exploración científica en busca del monstruo del lago Ness, la muerte de Cortázar, una muestra de Fernando García Curten, por ejemplo) o alguna de sus obsesiones históricas (el tango, Sartre, el anarquismo de Rafael Barrett, entre otras). Castillo puede escribir una carta de desagravio, evocar la cocina de su niñez o contestar una pregunta random de un periodista. Su voz, sin embargo, unifica todos los registros. Todas las formas. Es un barítono que, si nos suena un poco pendenciero, es estrictamente porque en los tiempos que corren nadie dice realmente nada.

Como el librero que me vendió aquel libro de Chesterton, su tono es tierno y mala onda. Castillo aprovecha ese doble filo para abrirse paso sobre discusiones que parecen absolutamente cerradas. ¿O a quién carajo se le ocurriría hablar de Camus o Gardel, por no decir Miguel de Unamuno, en el preciso momento en el que comenzaba a colapsar el muro de Berlín y Fukuyama decretaba el fin de la historia? Castillo, refractado contra la luz de ese shopping, era un salvaje. El único capaz de reivindicar a Hermann Hesse y Jack London sin sonar vetusto, sino meramente inadaptado. «La gran literatura, los pensamientos que cambian el mundo se comprenden en la adolescencia –dice Castillo– o no se comprenden nunca.»

Desconsideraciones comienza con uno de los mejores ensayos de nuestra literatura: «Arlt, el bárbaro». Párrafo por párrafo, el tipo se dedica a desmontar pacientemente el mito detrás del autor de Los siete locos: el pibe de la calle, el genio con errores de ortografía, el «Villon de quilombo» (la imagen es de Cortázar), el escritor sin biblioteca. «Cervantes cometió el error de decir que era un mal poeta y nadie volvió a leer sus versos», dice Castillo. «Baudelaire, que en más de un aspecto era casi un santo, se jactaba de ser tan malo que acabaron por meterlo preso. Roberto Arlt nombró a Rocambole y nosotros lo rocambolizamos para siempre.» Su objetivo no es invertir la naturaleza de ese mito (es decir, lo que haría cualquier periodista más o menos inteligente) sino para revelar la verdadera naturaleza de Arlt. Así, cuando termina de hacer su trabajo, Castillo parece descubrir la mesa de operaciones como si fuera un mago. Viste, parece decirnos, no era tan difícil. Siempre estuvo ahí.

Spoiler alert. En el final del libro, Castillo hace trampa. Como si fuera un caballo de Troya, cuenta la vida y la obra de Horacio Quiroga para deslizar adentro del ensayo su propia ars narrativa. Así, mientras se apoya en las enseñanzas de Quiroga, deja caer sus propios conceptos sobre el oficio: el cuento puede prescindir del personaje («no sabemos quién es Roderick Usher ni cuál era el carácter de Madeline, ignoramos todo del señor Valdemar», advierte); la célebre teoría del iceberg es muy anterior a Hemingway («Quiroga, hacia 1914, se limitó a ponerla en práctica»); el cuento no es una novela depurada de ripios (solo Quiroga pudo escribir esa frase falsa que, en su caso, «es esencialmente verdadera»). Llegado cierto punto, uno siente la tentación de mirar a los costados para mirar a sus hipotéticos compañeros.

El taller de Castillo, como es fama en ambas márgenes del Río de la Plata, fue y sigue siendo uno de los más fecundos de la literatura argentina (sin ir más lejos, la fantástica Alejandra Kamiya salió de sus claustros). De pronto, el escritor advierte sin demasiados aspavientos que se acerca a una revelación. A una clase de revelación. Tomemos apuntes: «Horacio Quiroga –como Poe, o como Borges, como Salinger o como Rulfo– descubrió en algún momento de su vida una verdad trivial: escribir un cuento es el arte de contar una historia inolvidable de la única manera posible».

UNA CADENA INDESTRUCTIBLE

Acá estoy viendo el casete. El 14 de junio de 2008, Castillo me citó en su casa de la calle Hipólito Irigoyen para conversar sobre una nueva e inminente edición de sus Cuentos completos. No estoy seguro de si a esa altura se trata de Once o Balvanera, pero el barrio era un bardo. Por esa razón, el contraste con el interior fue brutal: el tablero de ajedrez, los techos altos, el silencio monástico. Aunque yo estaba un poco impresionado por su temperamento, saqué mis apuntes y ubiqué el grabador con una cierta seguridad: año tras año, había leído absolutamente todos sus relatos en mis libritos dispersos de diferentes editoriales. Castillo se desparramó elegantemente sobre el sillón y, sin pedir permiso alguno, revisó mi edición de Las otras puertas publicada por Capítulo. «Le falta un cuento», me dijo. «Lo repuse para estos Cuentos completos. Ya vas a ver.» Ok, me dije. Adiós seguridad.

Apenas encendí el grabador, Castillo se ocupó de dejar en claro que estaba al tanto de la coyuntura sociopolítica (en aquel caso, el paro agropecuario y el célebre conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con aquello que llamamos «el campo») y que se disponía a conversar sobre literatura y esas cosas a sabiendas de que había asuntos más urgentes. En ese sentido, se proponía a sí mismo como un intelectual del siglo pasado: un escritor con un sistema de saberes y dispuesto a intervenir en la discusión de su tiempo. «Aunque nací en Buenos Aires, me he criado en el campo», dijo Castillo, directo al micrófono del aparato. «Conozco incluso a varios de los detenidos en San Pedro. Pero eso no es lo que me mueve a decir esto, sino que soy consciente del momento dramático que está pasando el país. No me siento en la torre de marfil para meditar sobre literatura.»

En efecto. Castillo había nacido en Buenos Aires durante 1935, pero su familia se instaló en San Pedro desde que era apenas un niño. Buena parte de aquel período iniciático está concentrado en algunos de sus cuentos más célebres, como «Volvedor» o «Réquiem para Marcial Palma». A los 17 años, se mudó definitivamente a la Capital Federal y después de cierta polémica con la ortodoxia del Partido Comunista fundó la revista El Grillo de Papel. No era un gesto extraño. A fines de los cincuenta y comienzos de los sesenta, cada mesa de bar rodeada de jóvenes discutiendo sobre arte y política era un staff en potencia. Mataban primero a sus propios padres y después a los enemigos, no sin antes crucificar la obra de cada uno de los tipos y tipas en la silla de al lado. Incluyéndose.

«Mi obra no me gusta», me dijo Castillo. «La idea que uno tiene de lo que quiere escribir siempre es superior a lo que puede escribir. En el momento que lo publicás decís “bueno, ya está”. Pero lo leés dos años después y a veces te sentís defraudado. También podés sentirte admirado por haber podido escribir determinada cosa, pero como si la persona que lo escribió fuera otra. En cuanto sentís que es tuyo, realmente empezás a pensar “¿cómo pude llegar a escribir semejante burrada?” [risas]. Pero eso no es pose, y no me pasa solo a mí. Estoy seguro de que muchos escritores que a mí me fascinan no se gustaban. Uno de ellos es Borges. No le gustaba lo que escribía. Una vez me contó que cada vez que publicaba un poema en La Nación y sonaba el teléfono, pensaba: “Zas, se dieron cuenta de que soy un farsante. Y no. Siempre me llamaban para felicitarme”.»

En noviembre de 1960, después de seis números en la calle, la censura implementada por el Plan Conintes ordenó el cierre de Stilcograf y El Grillo de Papel se quedó sin su imprenta. Castillo no paniqueó. Solo seis meses después ya estaba en la calle el primer número de la sucesora: El Escarabajo de Oro. En aquellas páginas, relevadas durante los últimos años por AHIRA (Archivo Histórico de Revistas Argentinas) y publicadas por la editorial de la Biblioteca Nacional en dos suculentos tomos facsimilares, Castillo siguió escribiendo ensayos y encontró la pista de carreteo para todos esos relatos que finalmente aparecieron en Las otras puertas (1962) y Cuentos crueles (1966).

«Me reconozco en esos cuentos en la misma medida en que uno se reconoce mirando una fotografía de cuando era chico», dijo. «Te reconocés afectivamente. Aunque te cueste ubicar la figura del joven que está en la fotografía, sabés perfectamente que ese sos vos. Con los libros pasa exactamente lo mismo. Es un mundo parental en el cual me reconozco, si bien hay textos que no volvería a escribir o que tal vez escribiría de otra manera. El yo es una sucesión de pequeños yoes diseminados por el tiempo que forman una cadena indestructible. Si no me pudiera reconocer en ese muchacho que escribió los cuentos de Las otras puertas, sería un incongruente.»

En ese preciso momento, según consigna la grabación, ingresó Sylvia Iparraguirre en la sala donde estábamos haciendo la entrevista. Sirvió unas tazas de café, una bandeja con sándwiches de miga y, por el beso que se dieron, supongo que no se habían visto durante buena parte del día. A esta altura, no debería hacer falta decir que Iparraguirre no solo fundó aquellas revistas con Castillo, sino que es la autora de libros fundamentales como El país del viento. «Todos mis cuentos, los ya escritos y los que aún quedan por escribir, pertenecen a un solo libro incesante y a una mujer», dice la dedicatoria de todos los volúmenes de Castillo. «A Sylvia, quien le dio a ese libro el nombre que hoy lleva: Los mundos reales.»

—¿Somos nuestra memoria, entonces?

—Claro que somos nuestra memoria. Y somos la memoria que los demás tienen de nosotros. En realidad, recordamos los relatos. A veces recordamos la experiencia, pero… Yo tengo el recuerdo muy patente de algo que me ocurrió en la niñez. Estaba esperando a mis padres, sentado en la puerta de casa. Sin embargo, mi recuerdo es como si me viera sentado de espaldas, cosa que no puede ser, porque tendría que estar detrás de mí y detrás de una puerta. Si yo recordara experiencialmente ese momento, tendría que recordar la forma de las baldosas, el árbol que estaba frente a mí, pero yo recuerdo a un chico sentado en el umbral de la puerta de su casa esperando a sus padres. Casi lo recuerdo como otro, aunque vuelvo a recuperar la sensación de la soledad y la desazón.

—Entonces, podría decirse que no hay forma de que una biografía no sea contradictoria.

—No hay forma de que no sea falsa.