La palabra justa sería prolífico. Su obra incluye más de 40 libros de ficción, no ficción y sus cruces: desde No velas a tus muertos, la primera novela que escribió y la segunda que publicó, en 1986, hasta Antes que nada, un libro de memorias publicado este año, escrito para sí mismo luego de que le diagnosticaran ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Ya tiene, por si fuera poco, otros libros entre manos.

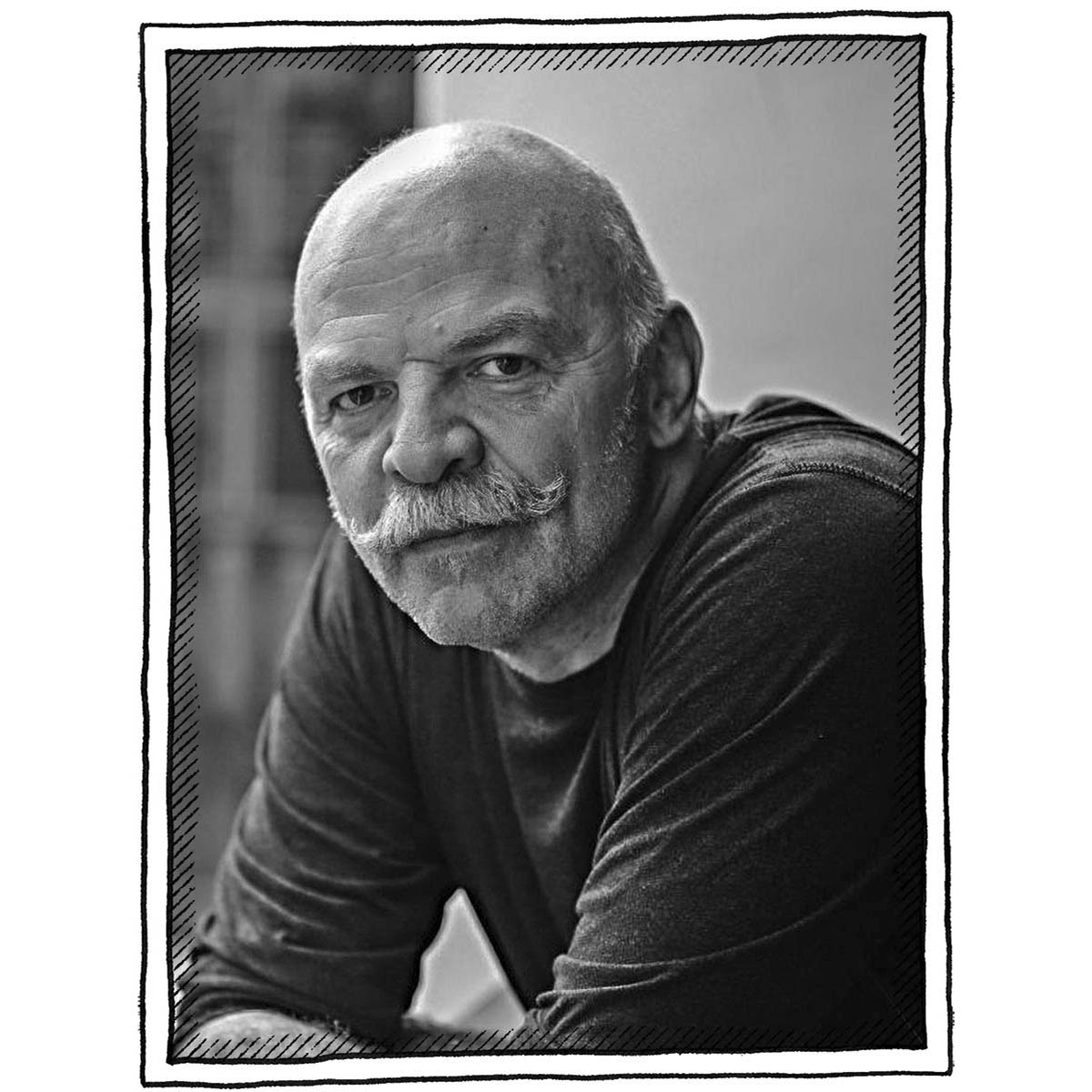

Martín Caparrós escribe como habla o habla como escribe: con una particular cadencia, una mirada profunda y la llanura del lunfardo. Está en España, pero no deja de mirar a América Latina. Accede rápido y amable a una entrevista y también a un segundo encuentro virtual, porque la periodista preguntó largo y el periodista contestó igual.

A sus 68 años, dice que es uno de los últimos de aquella generación que creyó en la vanguardia, e intenta seguir cambiando lo ya hecho para hacerlo de otra manera. Frente a una Argentina que lo ha desilusionado, imagina, sin embargo, un futuro mejor. Algo así ya había expresado cuando recibió, en julio de este año, el título de doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, y dijo: «Eso no significa que dejemos de intentarlo».

—Contás en tus memorias que a los 16 años, cuando publicaste tu primera nota, tu padre te dijo: «Si quieres hacer periodismo haz periodismo, yo no puedo impedirlo, pero trata de no ser un periodista». La idea de fondo es parecida a la que María Esther Gilio sintetizó de la siguiente manera: «El periodismo tiene la extensión del océano y la profundidad de un charco». ¿Qué pensás de ese estereotipo?

—Cuando mi padre me dijo eso, los periodistas con los que yo trabajaba eran Rodolfo Walsh, Juan Gelman, Paco Urondo, Zelmar Michelini… Era gente que había roto absolutamente con esa caricatura. Se puede trabajar con la profundidad de un charco en ciertas cuestiones, por supuesto, y eso me parece que es también lo atractivo del periodismo: el hecho de que hoy estás pensando en tal cosa, mañana en tal otra, pasado mañana en la de más allá y, con suerte, en algún momento armás relaciones entre esos temas tan diversos a los que este oficio te lleva. A mí me gusta la idea de pasear por situaciones, realidades y problemas muy distintos; en otra época eso se llamaba espíritu renacentista y estaba muy bien. Ahora, como estamos en una época de hiperespecialistas, parece que no, que habría que encerrarse en un tubito cada vez más estrecho y mirar la puntita de la puntita de la puntita del ala del mosquito. Eso importa, pero yo creo que también importa la otra mirada, llamémosla la mirada del periodista: aquel que trata de mirar el mundo lo más posible para encontrar cosas en él que valgan la pena ser pensadas y ser contadas. Por supuesto, hay muchos periodistas que lo hacen pésimo, pero eso no quiere decir que la actitud y la conducta, que el trabajo del periodista sea en sí mismo más o menos despreciable que cualquier otro.

—«Si hace tantos años me dijeron que hacer periodismo era contar lo que alguien no quiere que se sepa, ahora sospecho que hacerlo es contar lo que muchos no quieren saber»,1 escribiste al cumplir cinco décadas de periodista, una idea que venís elaborando al menos desde tu artículo «Contra el público».2 ¿Cómo sobrevivir y no ser anacrónicos mientras hacemos un periodismo para lectores ideales o utópicos?

—Es un lío. Es un lío comprobar que en general no hay un gran público para lo que uno creería que es buen periodismo. La lógica del rating entró hace poco a los medios escritos; hasta hace 20 años no había manera de saber quién leía qué y ahora, mientras lo están leyendo, ya sabés cuántos son y cuánto se quedan en cada nota. Yo escribía aquel artículo «Contra el público» mirando las notas más leídas de los seis diarios supuestamente más importantes de América Latina y me impresionó mucho ver que eran basura: policiales, farándula, espectáculos, fútbol. Notas que uno diría «qué bien haber escrito esto» había dos entre 50. Hay que evitar eso absolutamente y hay que escribir lo que uno cree que hay que escribir, no lo que los lectores favorecen en esta especie de círculo muy vicioso de te doy mierda, te gusta la mierda, me pedís más mierda, te doy más mierda…

Lo que podemos esperar es que algunas de las cosas que contamos de algún modo circulen, se reproduzcan, se instalen en algún lugar, tengan una vida más allá de la brevedad de una lectura. Pero estoy convencido de que no hay que entregarse a la tentación de la cantidad porque estamos perdidos, y por eso yo decía en ese momento que había que escribir contra el público, y después me puse un poco más socialdemócrata y empecé a decir que hay que escribir a favor de un público que no existe todavía y que uno podría contribuir a crear si escribe para él.

—Has destacado la contribución de Gabriel García Márquez, con la creación de su fundación, al periodismo latinoamericano. ¿Qué forma tiene hoy ese periodismo? ¿Qué búsquedas está haciendo?

—Depende. Por un lado están los grandes diarios, en cuyas listas de notas más leídas yo no encontraba nada que valiera la pena. Por otro lado están los medios que a mí me gustan, donde trabaja la gente que a mí me gusta, que en general son mucho más autopropulsados. Con lo que sí me peleo, a veces, es con el tipo de temas que trabajan. Yo creo –de algún modo compruebo– que hay temas demasiado hegemónicos en el trabajo del mejor periodismo latinoamericano. Es muy raro encontrar entre los finalistas de los premios algún trabajo que no refiera de algún modo a la violencia. Es cierto que en nuestros países hay violencia, pero dedicarse a contar casi exclusivamente eso me parece un error. Si algo me atrae de ser periodista es que te da la licencia para espiar en esos lugares a los que de otra manera no podrías llegar nunca; es como una patente de corso para el mirón, para poder ir a ver cómo son los demás. Yo creo que el periodismo latinoamericano actual hace un gran trabajo al contar las violencias, las migraciones, pero le queda por contar toda esa otra enorme parte de la situación, que es cómo vive la gente a la que ni le pegan un tiro ni quiere emigrar. Es más difícil porque ¿cómo hacés para contar lo que les pasa a quienes supuestamente no les pasa nada?

—Dejemos de lado el periodismo y abordemos otras crisis de las que has hablado. En el último episodio de Cacocracia,3 mencionás al menos tres: la crisis de las izquierdas –que no son capaces de proponer una alternativa y de disputar sentido a las derechas–, la crisis de la democracia representativa –que ha puesto a gobernar a personajes como Donald Trump– y la crisis de futuro, en un claro contrapunto con los sesenta, cuando la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Tomo ese disparador y te consulto si creés que estamos frente a un cambio de época.

—Más que un disparador es una batería de cañones… Siempre estamos frente a un cambio de época, es difícil no estar frente a uno. Supongo que en los sesenta también estábamos frente a un cambio de época: había venido la revolución y todo iba a ser muy distinto. Por la positiva o la negativa, por h o por b, por izquierda o por derecha, siempre pensamos que las cosas van a ser distintas, a veces con voluntad de que lo sean y a veces con miedo de que lo sean. En este momento nos gustaría que algo fuera distinto, pero no sabemos cómo intentarlo. Estamos globalmente convencidos de que no tenemos forma de influir en la conversación, que lo miramos de afuera, que lo único que podemos hacer es defender cosas que ya habíamos conseguido: que no les peguen a las mujeres, que no se carguen el medioambiente, que no maten chicos en Gaza, que no vuelvan a prohibir el aborto, que haya libertad de movimiento en el mundo. Son todos derechos supuestamente muy adquiridos que ahora se ven amenazados y que salimos a ver si los podemos defender, si podemos conservarlos. Y el uso de la palabra conservarlos no es gratuito, obviamente. En este momento estamos siendo un movimiento conservador. Es un papel muy triste, y no es extraño que no sea muy atractivo para mucha gente. Yo creo que si alguna vez la izquierda tuvo la capacidad de generar atracción fue por prometer cambios y ofrecer futuros. ¿Para qué servimos ahora, para cuidar que no se nos rompa del todo el jarrón? Esa es una condición levemente patética.

A lo largo de la historia hay muchos ejemplos de momentos en los que las sociedades lograron construir una idea de futuro que hacía que valiera la pena pelear por él. Cuando uno de esos objetivos cesa –porque no funcionó o porque fue parcialmente conseguido–, se tarda un tiempo en amalgamar una nueva idea de futuro. Creo que estamos en uno de esos períodos: después de los socialismos del siglo XX y del siglo XXI, que fracasaron estrepitosamente, no hemos sabido armar una nueva idea de futuro. Pueden pasar 50, 100, 150 años, muy poco tiempo en términos históricos, pero uno se desespera porque en lo personal es incómodo. Por eso esta crisis. Mientras no tengamos unas propuestas de hacia dónde queremos ir, qué tipo de sociedad o de mundo queremos construir, vamos a seguir limitados a este papel de conservadores del jarrón.

Lo de la democracia creo que tiene que ver sobre todo con el hecho de que ustedes uruguayos, nosotros argentinos, los chilenos y los salvadoreños y los no sé cuántos, hace 40 años, grosso modo, nos ilusionamos mucho con la democracia. Pese a que no era lo que habíamos buscado durante los sesenta, era tanto mejor que esas dictaduras en las que habíamos vivido, y depositamos ahí muchas expectativas. Expectativas, además, que pueden ser sintetizadas por la famosa frase de [Raúl] Alfonsín: con la democracia «se come, se cura y se educa». Creímos que por lo menos eso era cierto, y no lo fue: con la democracia ni se come, ni se cura, ni se educa, ni ninguna otra cosa en particular. Y lo que yo digo es que para los menores de 50 años la democracia es simplemente el régimen político en el que han vivido vidas muy inferiores a las que desean y a las que realmente tienen derecho a querer. No hay ninguna buena razón para que estén entusiasmados con la democracia. No vienen de ese trayecto negro de la dictadura que le daba a la democracia cierto brillo, sino de unas largas vidas en sociedades que se dicen democráticas y que no ofrecen, insisto, las vidas que mereceríamos. Entonces no hay por qué confiar en ella ni desearla especialmente. Se piensa que está y si no está, qué importa. Total, igual estamos hechos mierda.

—Cerrado el ciclo progresista de principios de los dos mil, parecería que el papel de las izquierdas en América Latina se ha limitado, como decías, a defender lo logrado, mientras se lo va perdiendo. ¿Qué papel creés que puede jugar América Latina en esta construcción de una idea de futuro?

—Somos el lugar donde algunos europeos depositan las utopías. El primero que sabemos que llegó aquí fue Colón, que dijo que estaba convencido de que llegaba al paraíso: más utopía en ese momento no había. Después los conquistadores se la pasaron buscando ese lugar al que llamaron El Dorado, que era el símbolo de la riqueza universal. Los jesuitas también quisieron armar aquí una especie de lugar sin pecado original, con estos indios inocentes. Entre 1810 y 1820 fue el primer lugar del mundo donde había repúblicas que no habían sido antes monarquías y, por lo tanto, podían conformarse sin esa tara original. Después vino la gran migración de italianos, españoles, polacos, franceses hacia América, el lugar donde iban a realizar sus sueños. Con los sesenta y el Che Guevara fue el continente donde la revolución sí iba a poder triunfar: la utopía de la época por excelencia. Y ahí, entonces, a principios del siglo XXI, los europeos volvieron a usar el mecanismo que habían usado siempre. Les sirve a ellos para pensar que en algún lugar del mundo alguien hace lo que ellos no hacen y a nosotros para, qué sé yo, venderles una guitarra de vez en cuando.

Soy muy escéptico y crítico respecto a esos progresismos latinoamericanos. Los juzgué sobre todo a partir del ejemplo que tenía más cerca, que eran los Kirchner, cuya historia de indiferencia por todo lo que fuera derechos humanos o igualdad conocí bien porque lo vi en la provincia de Santa Cruz durante los diez años en que el señor gobernó: no apoyó a las Madres de Plaza de Mayo, pese a que se lo pidieron repetidamente; se hizo rico comprando hipotecas a pobres que no las podían pagar; no paró de decir que [Carlos] Menem era el mejor presidente de la historia de Argentina, cuando había vendido hasta el florero de la abuela. [Néstor Kirchner y Cristina Fernández] llegaron al poder y empezaron a hablar de los setenta y los derechos humanos, algo que a mí siempre me supo a engaño absoluto, simplemente porque lo comparaba con lo que ellos mismos habían dicho cinco años antes.

De algún modo extendí mi análisis al resto de los movimientos semejantes en América Latina; aunque eran semejantes, no eran en absoluto lo mismo. El compañero [Hugo] Chávez, bueno, siempre me pareció que era [Juan Domingo] Perón 40 o 50 años después, y Perón ni que fuera 50 años después me resultaba particularmente atractivo. El de [Luiz Inácio] Lula [da Silva] fue un fenómeno mucho más interesante, menos ambicioso quizás, pero en un país donde todo es infinitamente mayor, con un peso mayor. Evo Morales me resultó al principio por lo menos un tipo decente, que venía de un pasado de lucha intachable. Yo lo había conocido por casualidad en el 91, cuando era un joven dirigente cocalero, y poco tiempo después encabezaba un movimiento lo suficientemente fuerte como para conseguir la presidencia. Desde ahí hizo cosas interesantes en términos de distribución y del lugar que dio a las etnias de su país, hasta que le agarró esta especie de… de locura del yo, que les agarra a todos. Ellos, que supuestamente hacen todo en nombre del pueblo, no quieren dejar que nadie que no sean ellos mismos toque nada: no confían en el pueblo al que dicen representar.

Cuando me puse a escribir Ñamérica, un libro sobre la región, miré con más detenimiento las cifras de distribución de la riqueza en varios países y me impresionó mucho ver que la salida de la pobreza de cierto porcentaje de la población no era más alta en los países gobernados por quienes se decían de izquierda que en los que se decían de derecha. Carajo: para pensar que un gobierno es un poco de izquierda es condición absolutamente indispensable –aunque no suficiente– que redistribuya más la riqueza. Creo que, en cambio, lo que sí hicieron fue privarnos de 20 años de búsquedas, porque, bueno, eran los que ocupaban el territorio; en Argentina esto era muy visible. No sé si a propósito o no, pero no nombré a Uruguay, que lo tenía pensado cuando venía con la lista de gobiernos de izquierda… Por un lado está esta estúpida debilidad argentina de creernos que queremos a los uruguayos, y por otro lado está el Pepe Mujica y todas esas cosas entrañables que él supuestamente ofrecía. Yo no sé, nunca conocí la historia lo suficientemente de cerca.

—De cerca somos más críticos también.

—Me imagino, claro.

—Poco a poco se instala en América Latina el debate sobre la importancia de gravar el poder económico: Lula impulsó la idea de crear un impuesto global a los milmillonarios y acá el movimiento sindical está promoviendo un impuesto al patrimonio del 1 por ciento al 1 por ciento más rico. Aunque el gobierno se opone, se la ha recibido como una discusión verdaderamente de izquierda. ¿La considerás también una causa defensiva?

—No, yo creo que no es defensiva. Como vos decís, implica una pequeña ofensiva para conseguir algo que va en el sentido de lo que supuestamente son tus principios o tus ideas. Por el libro en el que estoy trabajando, estuve mirando los impuestos de la Europa del estado de bienestar de los sesenta y los setenta. A partir de ciertas sumas, eran del orden del 70 u 80 por ciento; llegó a haber impuestos del 90 por ciento para las ganancias más altas. Ahora saldrían con los tanques si uno planteara eso, y estoy hablando de Inglaterra, no era en Vietnam, era incluso en Estados Unidos. En general no recordamos lo suficiente el peso de la revolución neoliberal de [Ronald] Reagan y [Margaret] Thatcher: cambiaron radicalmente la economía del mundo y eso fue lo que permitió que sacarle el 1 por ciento al 1 por ciento más rico ahora parezca una audacia absolutamente desenfrenada. Estamos todos locos, sería hasta poquito, sáquenles un poco más. La lógica de usar ese dinero para pagar las cosas más urgentes del resto de la sociedad debería ser aplastante, y hasta eso nos parece fuera de lugar.

—Aun así, sos optimista respecto del futuro. Frente a otros pensadores que en este momento están planteando la idea de la extinción, vos considerás que la historia nos ha mostrado, una y otra vez, que las cosas van a mejorar.

—Es lo que pienso después de tratar de enterarme cómo han sido los últimos 3 o 4 mil años; me parece que responde al movimiento de la historia. Aunque nos encante pensar que estamos en la catástrofe final, después resulta que no, que las cosas cambian, y es muy claro que en los últimos miles de años hemos mejorado mucho, que estamos infinitamente mejor. ¿Por qué de pronto va a dejar de ser así?, ¿qué tenemos de tan especiales? Es un gesto de soberbia la idea de que ahora sí conseguimos destruir la Tierra. En último término será la Tierra la que nos destruya a nosotros, pero se supone que las especies duran un poco más. A mí me parece un regodeo tonto: ya que no podemos darnos el gusto de pensar que dentro de 50 años todos cantaremos felices en las plazas y nos amaremos y nos respetaremos, entonces pensamos que dentro de 50 años no va a haber plazas, no va a haber personas, no va a haber canto, no va a haber una mierda.

—Sería un buen cierre, pero no te pregunté nada sobre Javier Milei. ¿Creés que es el resultado de una Argentina en estado de crisis permanente?

—Sí, por supuesto que Argentina está en una terrible crisis que es muy larga. Eso es lo único que sirve como coartada para haber elegido a un infradotado como presidente de la nación. Efectivamente había millones de personas en la Argentina que estaban con toda justicia muy insatisfechas y cabreadas con los gobiernos que tuvimos en las últimas décadas y querían a alguien que no tuviera nada que ver con ninguno de ellos, lo cual me parece absolutamente legítimo, ¿pero tenía que ser este payaso violento? Eso es lo terrible del asunto. Los argentinos podrían haber encontrado cualquier otro muñeco de torta porque gente que sale por la televisión diciendo estupideces hay docenas y docenas. Que sea justamente este el que haya conseguido sintetizar todo ese cabreo es lo preocupante, porque es un personaje que pone en escena lo peor: el odio, el rencor, las ganas de destruir, el desprecio por todo y por todos.

Es difícil de asimilar. Mi sensación todo el tiempo es que no conozco esta Argentina. Hay algo ahí que no tiene nada que ver con el país que yo siempre imaginé y, seguramente, por una cuestión de volumen, el que se equivocaba era yo.

- «50 años de empecinamiento»,El País de Madrid, 16-II-24. ↩︎

- «Contra el público», The New York Times en español, 27-II-20. ↩︎

- «Epílogo. Ahora los votamos», El País de Madrid, 25-VII-25. ↩︎