Hay cosas curiosas, impactantes y un poco raras en este disco.1 Una de ellas es que no parece de acá. Esto va en un doble sentido: el de la identidad de la música, pero también cómo suena y cómo luce el disco. Empezando por lo último: no puede ser lo que suena. Cumple cabalmente con ese ideal de bajos y percusiones contundentes, pero aun así hay mucho aire para que aparezcan otros elementos que se distinguen perfectamente y no se molestan unos a otros. La escenografía sonora siempre es un poco irreal, como para transportar al oyente a un lugar fuera de lo común (ese efecto de música-droga). Es un mérito del propio Lapetina, quien produjo, grabó y montó el disco, y también de ese tremendo técnico que es Gastón Ackermann, que lo mezcló y masterizó.

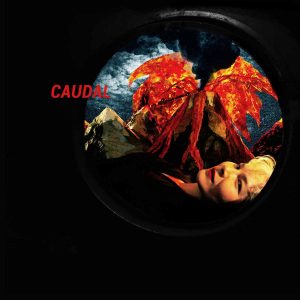

También la presentación gráfica es inverosímil. Bestiario guayaquí es una cajita de cartón fino, que se cierra, en forma muy coqueta, con una cinta-imán. Dentro de la cajita, aparte del CD, hay hojitas de cartón sueltas, una para cada surco, que contienen, de un lado, la letra y la ficha técnica, y del otro, una obra visual inspirada en aspectos de la canción, todo a pleno color. La cajita está decorada con los motivos más llamativos de esas hojas. La gráfica está realizada por Glot (un grupo de artistas visuales del que Lapetina es integrante).

Con respecto a las canciones, tampoco parecen de aquí: me suenan como si hubieran sido hechas por algún músico muy ambientado de algún país rico de Europa (incluida la práctica de hacer algunas letras en inglés, asumido como lingua franca del pop). Al final, en “De volver”, el fingerpicking se adapta a murga (con coro y batea), y hay incluso una cita del tango “Volver”, camuflada por el timbre inesperado de trompeta y por las adaptaciones melódicas a la armonía básica, y el recitado que hace Esmoris menciona a Mateo. Frente a ello recapacito: quizá el arpegio repicado de “La hija del jaguar” o el atisbo de toco de “Till the End” también tengan que ver con Mateo, y todo eso no sea sino una forma personal y nueva de ser uruguayo. Por algo el bestiario es “guayaquí”.

¿Y por qué “bestiario”? Quizá por la diversidad. Uno tarda un poco en hacerse una idea unificada de este compendio de estilos, idiomas y voces protagónicas invitadas que intervienen en todos los surcos.

Una de las vetas es una especie de pop-rock refinado y estribillero, que busca casi siempre generar una sensación de grandeza o trascendencia. Es la veta, a mi criterio, menos llamativa. Luego hay temas más vinculados con el baile, la vitalidad y la diversión. Ahí destaco esa deliciosa canción infantil de terrock, “El zombi & la calavera”, en la voz ronca de Maxi Tissot. Pero, a mi criterio, el peso gravitatorio está depositado en dos temas espléndidos y que no se parecen a nada. “El hombre rojo” tiene una instrumentación camerística (oboe, fagot, contrafagot, chelo) con aportes discretos de instrumentos pop. La letra es simultáneamente onírica, conceptual y estructural. Se alterna la voz de Lapetina con esa bruta cantante que es Papina de Palma en una melodía cromática, extraña, que nunca se repite exactamente igual y genera un clima sonoro y espiritual único. “La hija del jaguar” evoca lo rústico o exótico. Es de esos casos raros (y difíciles de lograr) de una música basada en reglas intrínsecas, inventadas para la ocasión. Qué hallazgo esos desplazamientos en séptimas mayores paralelas, y cómo esas disonancias suavemente inquietantes se usan para luego potenciar el efecto casi uterino cuando, en el estribillo, las voces se armonizan en intervalos más familiares. Qué bien las participaciones vocales de ambas coautoras de esta obrita maestra, Paulina Arocena e Inés Bortagaray.

Este disco espectacular se benefició de los aportes brillantes de varios cantantes e instrumentistas. Imposible nombrarlos a todos, pero destaco la creatividad del percusionista Nicolás Parrillo y el solo de piano increíble que hace Mauro Pérez en “La flor del planeta”.

1. Bestiario guayaquí, Perro Rabioso, 7353-2, sin fecha (2018 o 2019).