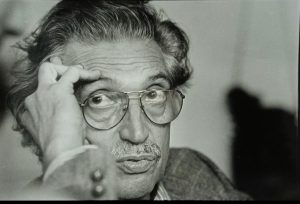

Uno crece rodeado de determinadas figuras que se imponen en el ámbito social, por aparecer en los informativos, por tener ideas diferentes al resto, por lo bien o por lo mal que hacen las cosas de acuerdo a ese pequeño tribunal que es una casa. Mariano Arana fue una de esas figuras en mi infancia y juventud. El primer impacto para el muchacho que aún no votaba fue aquella lista de la Vertiente Artiguista integrada por decenas de músicos, gente del teatro y artistas de todo pelo y color. Yo, que me sentía cercano al mundo del arte, sentí un asombro empático con ese gesto.

No lo conocí en persona hasta hace dos o tres años, pero fui parte de ese gran sector de la sociedad que lo siguió públicamente y que todavía en los últimos tiempos se detenía a saludarlo en la calle al grito de «¡intendente!». En aquellos años, muchas veces lo vi en las butacas de Cinemateca o en algunos de los teatros capitalinos, aunque cierta timidez me impidió acercarme a hablarle. Me animé a contarle algo muy viejo que nos tenía como protagonistas, cuando Banda Oriental nos reunió con Carlos Contrera para llevar a cabo el libro Arana, pasión por Montevideo.

Esta era la anécdota: hace una punta de años la naciente Casa de los Escritores del Uruguay organizó actividades en la Feria del Libro, que en ese entonces se desarrollaba en el LATU. Consistía en un remate de poesía. Pero no era el poema en sí mismo lo que se remataba, sino un objeto hecho a mano por el poeta, que incluía el poema. Como siempre fui malo con las manos, escribí un poema medio tanguero, imprimí la hoja, le eché unas gotas de café arriba y la estrujé hasta formar una bolita de papel. No me parecía algo tan horrible hasta que llegué al LATU y vi lo que llevaban mis compañeros. Los poemas se leían y, sin decir quién era el autor ni cómo era el objeto, se remataban. Cuando le tocó al mío, tuvo cierto impacto (al menos para mí, que no había publicado todavía) ya que dos o tres personas se interesaron en levantar la apuesta inicial. Lo más extraño fue que a medida que pasaba el tiempo Arana subía la apuesta y Helena Corbellini lo imitaba. Mientras tanto, yo me tironeaba de los dedos. En un momento Arana la miró con incertidumbre y abandonó. Unas horas más tarde, mientras cenábamos en el Mercado de la Abundancia, se acercó a la mesa, saludó y manifestó su curiosidad. No entendía por qué no lo habían dejado ganar el poema. Yo sí. Al menos lo imaginaba. Helena había evitado darle una bolita de papel arrugada al intendente de Montevideo.

Los paseos que establecimos con Carlos y Mariano de cara al libro consistían en encontrarnos los tres en la Junta Departamental de Montevideo las mañanas de los martes, en medio de un crudo invierno, donde cumplía su función de edil. Ofrecía un café para juntar coraje y salíamos a la calle en su auto, manejado por él mismo, más allá de que más de uno insistía en que podía llevarlo un chofer. Pero él prefería la autonomía. Así que Mariano (que alguna vez contó que de niño vio el cartel que celebraba el Año Mariano en la Iglesia del Cordón y creyó que tocaba el cielo a puro asombro) era quien hablaba de cada lugar, al mismo tiempo que demostraba que tenía una claridad tremenda para conducir.

Yo me sentía un privilegiado. Ahora sí podía escucharlo de cerca y además sumar cosas que intercalaba Carlos, que aprovechaba para refrescarle algunos recuerdos, porque se conocían desde hacía muchos años. Eran como clases particulares, metidos dentro de la ciudad que amaba y de la que conocía cada rincón, oyéndolo hablar de calles que injustamente habían cambiado el nombre, de colegas y amigos, de lugares que habían mejorado notoriamente a partir del cuidado que se había puesto en mantenerlos.

Lo primero que sentí fue que no necesitaba alardear de su carrera profesional, docente ni política, algo que ya intuía. Hablaba de igual a igual tanto con nosotros como con varias personas que en esos días lo detuvieron en la vereda. Muchas para saludarlo amistosamente, algunas para recriminarle alguna cosa. Incluso los que se habían enojado muchos años antes con las reformas de la calle Sarandí, pero que valoraban que diera la cara para la discusión. Arana contaba que muchos de esos vecinos años más tarde pidieron que la peatonal se extendiera hasta Pérez Castellano. Una de las cosas que descubrí en esa aventura fue que Arana odiaba los grafitis con el alma. No los trabajos de pintura callejera como los que circundan el Espacio de Arte Contemporáneo, a los que elogió, sino esos ganchos que no dicen nada, palabras sueltas, frases que estropeaban fachadas con loas a los cuadros de fútbol o recuerdos de un amor perdido. Le dolían la fachada del IPA y la del IAVA. Y también los estacionamientos, sobre todo los estacionamientos a cielo abierto.

Los paseos siempre tenían de fondo los tangos de Piazzolla o la música clásica. Sobre ese fondo Arana señalaba cosas de la ciudad, recordaba, y esos recuerdos a veces lo tenían como protagonista, como cuando llegaba en tranvía al viejo Mercado Central y sentía que se le iba a venir arriba. Otros recuerdos eran propios de la ciudad, como las colas en el costado del viejo Solís, calles de adoquines y edificios que se habían salvado de pasar a ser cajas de zapatos.

Arana era un hombre con un humor a flor de piel. De esos que sienten que la risa derriba paredes. Siempre estaba atento al juego de palabras. Cuando íbamos hacia Villa Española pasamos por el «ANTEL Arana», los tres con una sonrisa.

También me di cuenta, en muy poco tiempo, de todo lo generoso que era. Si descubría un disco, un libro, una agrupación que le gustaba, trataba de contárselo a todo el mundo.

Coherente, afable, inteligente, sensible y culto. Como uno de los últimos integrantes de una raza que desaparece. Ante este claro ejemplo de tipo hecho y derecho, deberíamos pelear por mantener vivo ese legado, continuando con la exigencia de una sociedad más justa y una ciudad con su patrimonio cultural protegido siempre.