En Buenos Aires, el pasado 25 de julio murió León Ferrari, y se irá al infierno, por propia voluntad. Cuando a raíz de una controversial muestra en el año 2000, en el ICI de Buenos Aires, un grupo de indignados católicos invadió el local atacando sus obras, de inmediato lo mandaron allí, al infierno. “¡Qué suerte! ¿Te imaginás ver la cara de Dios cuando inventa el sida? Porque eso es el Cielo ¿no?, estar viendo todo el tiempo al viejo, incluso cuando inventa el sida.”1 Cuatro años más tarde volvería a provocar el repudio de la Iglesia Católica con una retrospectiva en el Centro Cultural Recoleta, granjeándose el enojo del entonces cardenal Jorge Bergoglio –ahora papa Francisco–, que tildó aquello de una vergüenza, ya que los católicos tenían que sufrir las blasfemias en un centro público que mantenían con sus impuestos.

Por eso, tres años después, en 2007, cuando su obra más conocida –y tal vez la más elemental: “La civilización occidental y cristiana”, una estatua de Jesús crucificado sobre la réplica de un bombardero estadounidense– obtuvo el León de Oro en la Bienal de Venecia, León declaró risueño que era una especie de favor que le había concedido el cardenal Bergoglio, aludiendo a la publicidad involuntaria que se había generado en torno a la famosa crucifixión en picada.

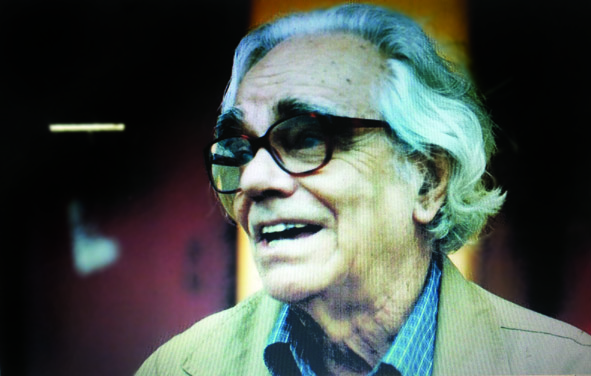

Incisivo, polémico, desafiante, Ferrari concibió una obra basada en la crítica a las estructuras de poder, políticas y eclesiásticas, a la guerra y a las injusticias sociales. Había nacido en Buenos Aires en 1920, hijo de italianos –su padre era pintor de iglesias–, y se recibió de ingeniero en la Universidad de Buenos Aires en 1947. A inicios de los años cincuenta, radicado en Italia, comenzó una carrera como escultor. Pronto su producción artística viró hacia la pintura abstracta. Pese a que se le reconoce sobre todo por su obra conceptual, nunca dejó de lado una preocupación por los aspectos formales de la representación, manteniendo varias líneas investigativas. Algunas de sus mejores piezas –como “Imagens”, “Hombres”, “Banheiros”, “Xadrez”–, expresan una delicada e intrincada visión del mundo. No son éstas, claro, las que primero provocaron la batahola, ni las que catapultaron su figura al primer plano del mundo del arte. La faceta más radical de Ferrari comenzó a gestarse en el Instituto Di Tella, a fines de los años sesenta. En aquel clima de protesta “sentíamos la inutilidad del arte y ni se nos ocurría volver a la abstracción”. Cultiva a la sazón un arte político, radical, sin concesiones, con obras como “Homenaje a Vietnam” (1966), “Palabras ajenas” (1966), “Tucumán arde” (1968) y “Malvenido Rockefeller” (1969). En 1976, con el advenimiento de la dictadura militar argentina, se exilia en Brasil y publica una compilación de noticias sobre la represión: Nosotros no sabíamos. En San Pablo Ferrari se enteró de la desaparición de su hijo Ariel, que había decidido quedarse en Argentina. Retorna a Buenos Aires en 1991 y su arte se irá conectando con la literatura de un modo caligráfico. Sus escrituras de grandes y enmarañados trazos, a tinta, a medio camino entre el dibujo y el texto, desarrollan obsesivamente los vericuetos de la palabra y del poder, denuncian las estratagemas del lenguaje para acomodarse en la doble moral de turno. La gran consagración llega al final de su vida cuando obtiene en 2010 el premio al mejor artista internacional vivo en la feria arco, de Madrid, y en 2012 con el premio Konex de Brillante, uno de los más prestigiosos de Argentina.

Hoy que en Uruguay –y tal vez en la región– sigue vigente la falsa oposición entre arte conceptual y estética, la figura de León Ferrari no tiene cabida. León era un esteta de barricada. Y era, además, contra todos los pronósticos, un manso. Practicaba una forma de amabilidad inteligente y sin imposturas. Merecería estar en el paraíso. Pero, claro, no el mismo de los curas y los militares.

1. Las citas textuales pertenecen a una entrevista publicada en Brecha el 21-XI-03.

Una de las instalaciones escritas de León Ferrari

Sangre

Cavo una zanja que atraviesa salas de la Recoleta, el patio de los naranjos, el territorio de Cronopios, sale por el umbral, corre junto a la vereda y se hunde frente a la Iglesia del Pilar para alimentar una cisterna sepultada bajo el altar que sostiene el cáliz de la sangre de Dios, zanja donde iré arrojando sangre que sangran los Testamentos: la que era agua limpia de los ríos poluidos por el Padre donde se pudrieron los peces egipcios, la de los enemigos de David que ensucia los dientes de sus perros, la de los impíos que los justos usan para lavar sus pies, la de los degollados por la guadaña del Hijo, la que escurre del lagar donde los dioses aplastan cuerpos del pecado como se aplasta uva para hacer el vino que el sacerdote convierte en sangre santa, la de las hemorroides de los filisteos que robaron el Arca del Señor, la de los chicos despedazados por los osos de Eliseo, la que María no derramó cuando fue inseminada, la de la mujer que el levita de Guiba descuartizó en doce trozos, la de los hijos que comerán las hambrientas que maldijo el Padre, la de las hechiceras que ángeles arrojarán al lago que arde con fuego y azufre, la de corderos primogénitos muertos por el exterminador, la del cordero que marcó las puertas para ahuyentar la muerte, la de los que adoraron el becerro de oro que destrozó Moisés, la hedionda de los rebeldes que usará Dios para regar montes y valles, la que caerá como granizo cuando suene la trompeta, la de primogénitos muertos por el ángel celestial, la de inocentes de Belén muertos por Herodes, la que derramaron mientras abrazados copulaban la madianita Cozbi y el judío Zimri atravesados por la lanza de Phinees, la que derramó la idea de Jesús de castrarse para salvarse, la que tiñó el primer orgasmo de la humanidad en la noche alumbrada por las llamas de la espada resplandeciente que el querubín blandía, la de las adolescentes de Madián que Moisés regaló a su tropa, la de los sacerdotes de Baal que decapitó Elías, la de los ajusticiados que salpicó la túnica de Jehová, la de los buitres y hienas convidados al banquete apocalíptico a devorar caballos y caballeros, la que embriaga a feligreses en las iglesias, la de los pechos de las muchachas de Jerusalén que Ezequiel amenazó arrancar, la que llena el cáliz del vino del altar, la de Satanás cayendo como un rayo desde el cielo.

Echaré un cucharón de ese líquido en la pila de agua bendita que mojó los dedos de Videla en la Catedral, y en las de las 110 capillas donde capellanes confortaban a oficiales arrodillados en confesionarios, para marcarlos en la frente y en el pecho al persignarse con cuatro manchas rojas extremos de la cruz de quien veía los suplicios en la ESMA imaginando los infinitos que prometiera a quienes no lo amaran.