Iosseliani iba a ser músico, pero después de graduarse en piano, dirección y composición se puso a estudiar matemáticas y mecánica y se dio cuenta de que, en la Unión Soviética (URSS), si seguía por ese camino iba a terminar en el Ejército. La solución estaba al alcance de la mano: tenía que dedicarse al cine. Así, con esa lógica tan propia, se inscribió en la moscovita VGIK (Instituto Pansoviético de Cinematografía), la primera escuela de cine del mundo, creada en 1919 con la bendición de Lenin y en la que enseñaron Eisenstein, Pudovkin y Dovzhenko (y a la que asistieron todos los directores soviéticos y de países del bloque: de Tarkovsky a Sokurov, de Márta Mészáros a Loznitsa –pasando por Bondarchuk, Klímov, German, Konchalovsky, Mikhalkov, Parajanov, Shepitko o Bartas… La lista es más extensa–). Sin embargo, debido a que eran los directores que no podían filmar a causa de la censura los que terminaban dando clases, la escuela, muy frecuentemente, acababa formando disidentes.

Bajo esa estrella, Iosseliani realizó un primer cortometraje muy técnico y talentoso (Acuarela, 1958) que fue exhibido en la televisión, pero ya su primer corto luego de graduarse (Abril, 1962) tuvo problemas para exhibirse, acusado, curiosamente, de exceso de formalismo. Habrían de pasar casi diez años antes de que terminara su primer largometraje. En esa década, intentó creer que lo que decían los censores era cierto y que el problema era que él no sabía nada de la vida, de modo que fue a trabajar a una metalúrgica y luego a un pesquero. Cuando pensó que había ganado suficiente experiencia, volvió y les dijo: «Listo, lo he entendido todo, quiero hacer un filme sobre la clase obrera», e hizo Las hojas que caen, que también fue censurada por plantear el conflicto en el que se encuentra un enólogo joven cuando su ética profesional choca con las metas productivas del régimen. No importó que el protagonista fuera un idealista que está del lado de la verdad, igual que lo están los obreros, en oposición a los arribistas, los corruptos y los zánganos.

Ya en ese primer largo, Iosseliani ensayó la estructura contrapuntística con la que se sentiría tan a gusto, en un filme en el que lo que más importa es el ritmo, el tiempo y el sonido, pasando los diálogos completamente a un segundo plano. Afortunadamente para el director, la película se presentó en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y se llevó el premio Fipresci, iniciándose así un largo romance de los festivales europeos con su cine. Y es que, a pesar de que sus filmes son muy georgianos, es evidente que el director había mirado con cuidado el cine francés e italiano de la posguerra y dialogaba extensivamente con él. Por ese rumbo sigue también su segundo largo, Érase una vez un mirlo cantor; es la historia de un músico –que toca el timbal– perpetuamente enredado con las mujeres y que llega siempre tarde a los conciertos.

Las primeras películas de Iosseliani se ubican, francamente, en lo que se ha llamado porciones de vida, es decir, un corte que parece casual, que atrapa a los protagonistas como si, de pronto, se encendiera una cámara. Sin embargo, es un cineasta de trabajo obsesivo y no deja nada librado al azar –lo que resulta gracioso, considerando que sus personajes suelen tener un aire distraído, unas vidas evasivas y no casar muy bien con el mundo del trabajo, algo que también era un problema en la tierra de los trabajadores–. Es con bastante atrevimiento que pienso que la singularidad de la estructura de su cine tiene que ver con el hecho de que Iosseliani es, en principio, un músico de un país donde la música tradicional tiene reglas melódicas y armónicas muy estrictas y muy distintas a la música occidental, y que son estructuras que reflejan la mentalidad de ese pueblo. El uso que Iosseliani hace de ellas tiene también mucho que ver con la resistencia al intento homogeneizador y el desprecio del régimen soviético por la música y las tradiciones campesinas de las repúblicas, ricas y complejas. Y es que vale mucho la pena detenerse en el diseño sonoro del cine de Iosseliani, en el que hay muchos niveles que interactúan, ruidos, voces, música que viene de no se sabe bien dónde –¿alguien toma clases de piano en la habitación contigua?–. El espectador vive la película en un estado de fuga de información y relativo caos, pero nada está librado al azar, todo está perfectamente coreografiado y cronometrado. Sin embargo, no es que las tramas sean confusas, más bien lo contrario, son relativamente mínimas y directas: son los recursos que se usan para armar la película los que no se mueven en línea recta y al unísono. Es que en el cine de Iosseliani lo que sucede no es suficiente, y se contrasta con lo absurdo, lo inexplicable y lo caprichoso en un marco de elementos que se disparan en direcciones inesperadas.

Su segundo largometraje, Érase una vez un mirlo cantor, volvió a llevarlo a Cannes y el siguiente, Pastoral (1975), fue nuevamente censurado en la URSS, a pesar de que, en Georgia, el director era nombrado personaje destacado de las artes.

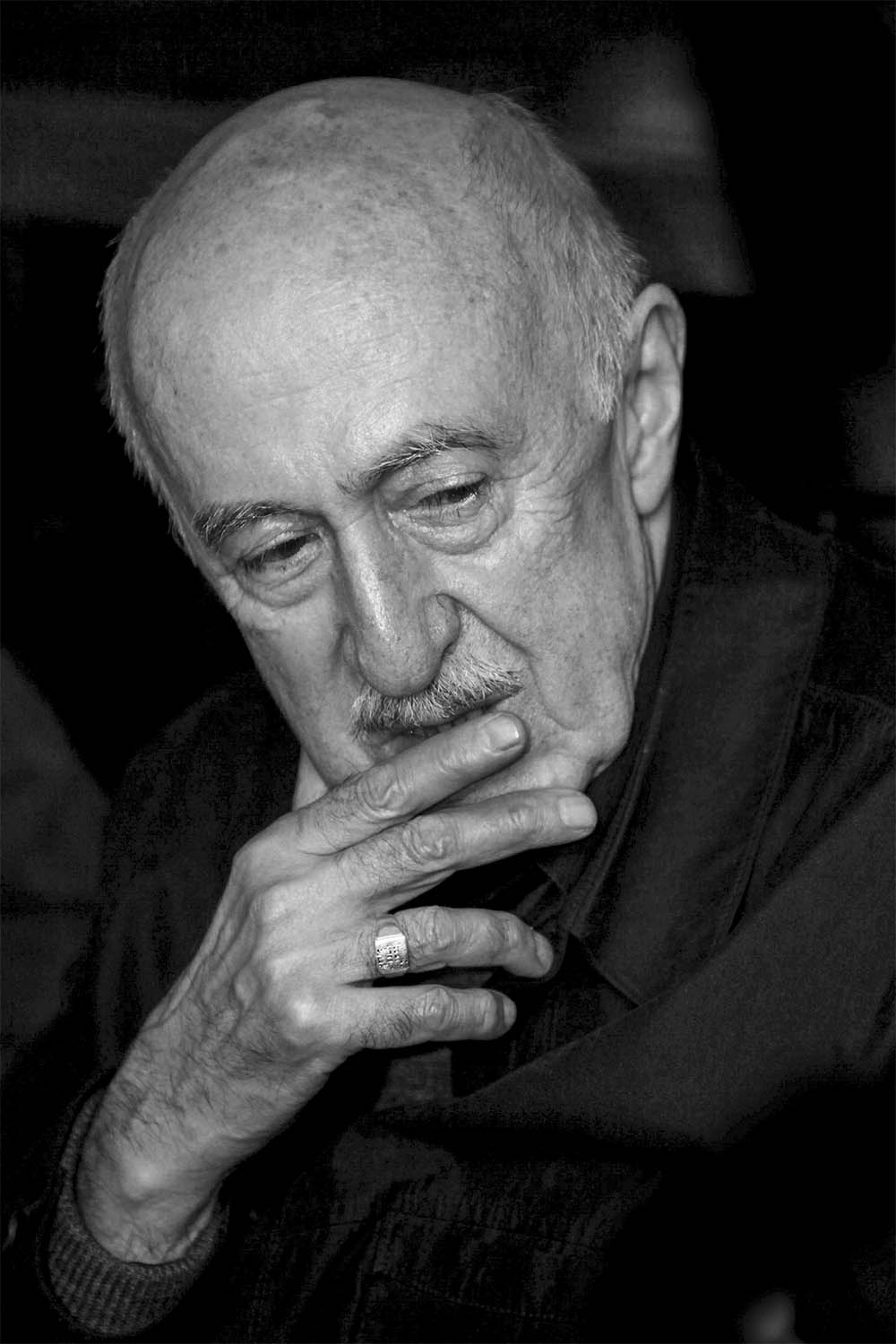

En 1982, Iosseliani se fue a trabajar a Francia. Allí permanecería el resto de su carrera, aunque murió en su Georgia natal. Mimado por los festivales de cine, recibió en tres oportunidades el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia con Los favoritos de la luna (1984), La mujer ha salido para engañar a su marido (1996) e Y se hizo la luz (1989), y el Oso de Plata en el Festival de Berlín por Lunes de mañana (2002). Su trabajo, a pesar de su gran diversidad, es realmente una obra, ya que sus preocupaciones son consistentes: las tradiciones, la camaradería, el tiempo –no el paso del tiempo, sino su materialidad, como si el tiempo fuera para los humanos lo que el agua es para los peces–. Muchas veces dijo que no era ni prosoviético ni antisoviético, sino, más bien, asoviético, en la medida que intentaba hacer lo que quería hacer –ilustrar cómo funcionaba el cerebro de un georgiano comentando, de paso, lo que no le gustaba de la vida y las sociedades modernas– como si nada más existiese. Lo hizo en películas que a menudo parecen parábolas o fábulas, revisitando las viejas canciones de su patria, pero también mostrando cualquier cultura en riesgo de extinción, sea la de un monasterio de Toscana, la de los pastores en el País Vasco, la de unas ancianas aristocráticas en un viejo castillo francés o la de los habitantes de una aldea de Senegal.

1. En Cinemateca Uruguaya se está exhibiendo, hasta el jueves 11 de enero, un ciclo extenso que cubre una parte importante de su producción de largos y cortometrajes.