El silencio espeso que persiste sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura confirma que para los militares perpetradores la tortura y el asesinato eran asumidos con naturalidad

y se justificaban en el carácter ideológico del “enemigo”.

Interventor y gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, responsable de decenas de centros clandestinos de detención (entre ellos, el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, que alojaron a decenas de uruguayos), el general argentino Ibérico Saint Jean se jactaba de haber hecho desaparecer personalmente a 5 mil prisioneros, bajo la consigna “Primero mataremos a los subversivos, después a los simpatizantes y finalmente a los indiferentes”.

La frase, que reiteró entre abril de 1976 y marzo de 1981, no fue escuchada de su boca cuando declaró en 2007 ante un tribunal federal, acusado de 61 asesinatos y desapariciones forzadas. “No voy a declarar. No tengo nada para aportar e ignoro lo acontecido.” ¿Suena conocido? Su arrogancia y su repentina amnesia son dos cualidades que pueden encontrarse sistemáticamente entre los terroristas de Estado de las dos márgenes del Plata. Revelan, por un lado, que los crímenes fueron cometidos con absoluta conciencia, sin que se produjera un arrepentimiento, y, por otro, que la concepción ideológica y política que sustentaba esa conducta admitía como natural que el “enemigo” fuera tratado de esa manera, sometido a tormentos y denigrado en su condición humana. El carácter de “comunista” o “subversivo” habilitaba y justificaba esos crímenes de lesa humanidad.

En estos días, en vísperas de un nuevo 20 de mayo, fecha en la que los uruguayos expresamos multitudinariamente nuestro repudio a los crímenes del terrorismo de Estado, reclamamos que se conozca la verdad sobre los secretos atroces de la dictadura y exigimos saber dónde están los desaparecidos. Vale la pena recordar alguna de las características que rodearon los hechos del 13 al 20 de mayo de 1976, que sintetizan el reclamo que año a año se expresa con la Marcha del Silencio.

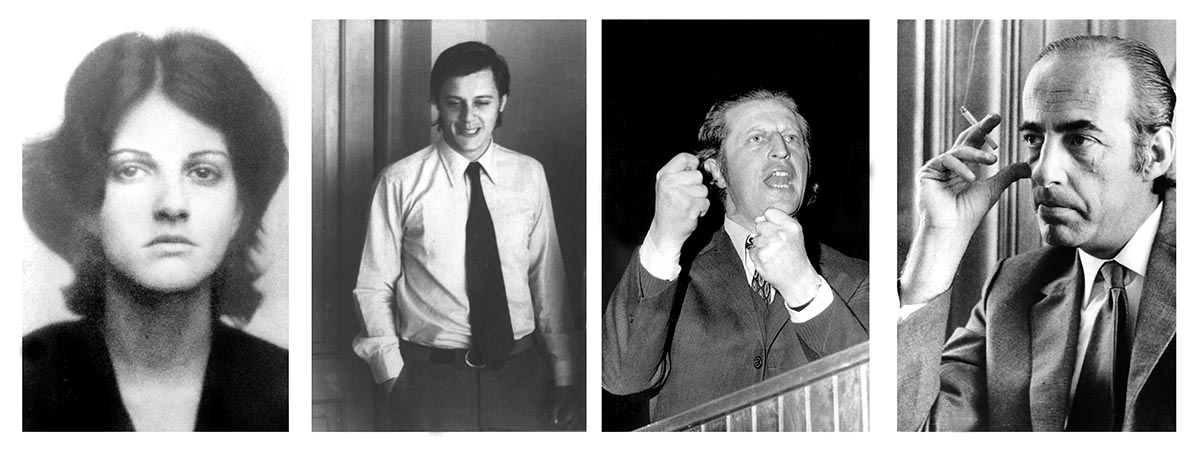

El 13 de mayo de 1976, dos militantes tupamaros refugiados en Argentina, Rosario Barredo y William Whitelaw, fueron tomados como prisioneros junto con sus hijos Gabriela, de 4 años, María Victoria, de 16 meses, y Máximo, de 2 meses, en la casa que habitaban en Buenos Aires, y permanecieron secuestrados. Cinco días después, el 18 de mayo, fueron secuestrados los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. El 20 de mayo, en el interior de un automóvil estacionado en la vía pública, fueron hallados los cadáveres de los cuatro secuestrados. Los perpetradores diseminaron en el lugar volantes con la firma del Erp (Ejército Revolucionario del Pueblo, organización político-militar argentina) que explicaban los asesinatos: los cuatro eran traidores del Mln-Tupamaros y habían sido “ajusticiados” por el Erp, por encargo. Hay que consignar que el 19 de mayo fue también secuestrado Manuel Liberoff, miembro del aparato financiero del Partido Comunista. Los tres niños fueron ubicados y rescatados por su abuelo Juan Pablo Schroeder, tras un tenaz reclamo.

Las razones del asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz han sido ampliamente estudiadas: ambos, junto con el senador Wilson Ferreira, eran las cabezas de la resistencia uruguaya en el exilio y, como tales, objeto de consulta y negociación por quienes, incluso en el interior del mismo régimen, procuraban una salida política de la dictadura militar, al aproximarse el plazo constitucional para convocar a elecciones nacionales.

Pero las razones de los asesinatos de Rosario Barredo y William Whitelaw siempre quedaron en una nebulosa. La hipótesis más fundada implica una operación de inteligencia tan rebuscada como sórdida. Quienes planearon los asesinatos de los dos legisladores decidieron ejecutar a Rosario y William a los solos efectos de abandonar los cuatro cadáveres juntos y así sustentar la acusación de que Michelini y Gutiérrez Ruiz se habían incorporado al Movimiento de Liberación Nacional y, por tanto, eran tupamaros.

De esa aberración surgen algunas evidencias: primero, que se apeló a un asesinato para montar una mentira; segundo, que en la óptica de los militares era lícito matar tupamaros, aun en su condición de prisioneros; tercero, que tal masacre no ofrecería mayores resistencias en la opinión pública, porque, en última instancia, eran subversivos. ¿De dónde surge tal concepción? El ejemplo más patente es el exterminio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, producto de un antisemitismo que alcanzó el poder como objetivo prioritario del régimen nazi en Alemania, pero que se extendía por toda Europa, desde Francia hasta Polonia. En América Latina, ese “enemigo de la patria” cuyo combate justifica cualquier extremo fue aportado al comienzo de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos desplegó la doctrina de la seguridad nacional, que caló con extrema celeridad en las Fuerzas Armadas del continente.

Lo que se llama genéricamente “anticomunismo” (que engloba a prosoviéticos, prochinos, procubanos y el amplio espectro de los movimientos de liberación nacional) instaló, mediante una persistente campaña mediática y el concurso, por supuesto interesado, de las oligarquías rapaces, un estado de ánimo en sectores populares inclinados a aceptar, sin mayor profundidad, el carácter demoníaco de ese enemigo.

En las Fuerzas Armadas uruguayas la doctrina de la seguridad nacional se instaló con extremada rapidez y desplazó en la concepción de la oficialidad una postura “democrática”, “legalista” y “republicana”. Los cientos de oficiales que respaldaron a Liber Seregni, deteniendo el intento de golpe de Estado del general Mario Aguerrondo en 1966, se redujeron a algo más de una docena cuando Seregni propuso incorporar el Partido Comunista en la coalición de fuerzas que creaba el Frente Amplio en 1971. Los oficiales seregnistas pagaron caro su fidelidad: fueron brutalmente torturados.

Aquellos oficiales que asumieron el carácter diabólico de los comunistas en 1973 apoyaron el golpe de Estado impulsado por un grupito de generales y coroneles que se hicieron con el poder interno de las Fuerzas Armadas. Para entonces, a lo largo de 1972, la inmensa mayoría de los oficiales asumió, con naturalidad y sin conflictos éticos ni religiosos, la práctica cotidiana y permanente de la picana, el tacho, la colgada, la paliza, el plantón y la violación de los detenidos, hombres y mujeres, además del saqueo y el robo. Son contados los oficiales que se negaron a ejecutar tal “política” y son menos los que hoy condenan tales prácticas.

De hecho, esos crímenes se asumían como legítimos. Por ello es tan extensa la lista de los más aberrantes, a saber:

El asesinato de Eduardo Pérez Silvera, cometido por José Gavazzo con una granada de mano que le arrojó en la celda del Batallón de Artillería número 1.

La muerte de Luis Roberto Luzardo en el Hospital Militar, nueve meses después de un tiroteo en agosto de 1972, debido a las llagas y las éscaras, el debilitamiento orgánico general y la desnutrición extrema, a causa de la orden, presumiblemente dada por el general Gregorio Álvarez, de no prestarle ningún tipo de asistencia.

La tortura a que fue sometido Ángel Gallero en el centro de detención de La Tablada, por los oficiales entre los que se contaba Gustavo Criado Carmona, quienes lo interrogaron atado a una reja, prendieron una fogata y le quemaron los pies.

El vía crucis de Eduardo Bleier, prisionero en el centro clandestinos 300 Carlos, llamado El Infierno, donde fue víctima de extremas torturas, a quien, ya desfalleciente, lo ponían debajo de un tablón por el que obligaban a pasar a los restantes prisioneros.

La infame ejecución del periodista y maestro Julio Castro, que fue trasladado del centro clandestino La Casona, en la avenida Millán, a los predios del 14 de Infantería, para enfrentarlo a una tumba recién excavada, a cuyo borde fue ejecutado de un balazo en la cabeza.

La desaparición de Roberto Gomensoro, que falleció producto de las torturas a que fue sometido en el Batallón de Artillería número 1 y cuyo cadáver fue trasladado por el mayor Gavazzo al lago de la represa del Río Negro, por orden del general Esteban Cristi, para quien era inadmisible que un prisionero muriera en la tortura.

Todo ello sin contar las violaciones a que fueron sometidos en Treinta y Tres decenas de adolescentes, las que sufrieron jóvenes de la Ujc en los calabozos y las piezas de tortura de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia ni las que sufrieron durante meses 25 prisioneras en distintos cuarteles. Que tales prácticas estaban naturalizadas y aceptadas dado el signo ideológico de las víctimas lo revelan el paso del tiempo, el hecho de que no haya habido confesiones y el hecho de que se mantenga el silencio ominoso, sin que haya por parte de las Fuerzas Armadas una condena explícita de los crímenes. Los cómplices se convierten también en perpetradores.