Los hombres se reúnen alrededor del fuego y uno a uno se van sacando los abrigos. Los tiran al suelo junto a la niña, que los mira mientras revienta una lombriz entre los dedos. Cuando terminan, hay junto a ella una montaña de pieles de hombres que no conoce. Cuero, lana, corderito, nailon. El padre se agacha y empieza a extenderlas sobre el pasto, cubierto ya de rocío.

La niña se limpia los restos de lombrices en los pantalones y se arrastra hacia su nueva cama improvisada. Ernesto se acerca a su padre y le dice algo al oído. Él le alcanza un sobre de dormir y le traduce.

—No respires adentro del sobre porque tiene humedad.

—Bueno.

Los hombres miran su obra y asienten. La niña no tendrá frío y ellos tienen vino. Vino y ganas de pescar.

***

La niña se acomoda dentro del sobre y se siente una oruga. Se cubre hasta el cuello. Mira el cielo nocturno, despejado, con estrellas. Se corre los mosquitos cada tanto. Quiere decirle a su padre que la están picando, pero él no escucha y se ríe a carcajadas más allá, cerca del agua. Así van a asustar a los peces, piensa, y sabe que, si ella fuera un pez y oyera esas risas graves, esas toses, sería inteligente y no mordería ningún señuelo. Pero no es un pez, y ahí se queda, de ojos abiertos, oyendo las conversaciones que le llegan de a ratos. También duerme. Pero la humedad atraviesa los abrigos que le sirven de colchón y le enfría la espalda, así que se va girando. Primero de costado, luego del otro costado. Boca abajo no porque no puede ver y no le gusta no poder ver en una noche como esa, llena de ruidos, de insectos, de hombres pescando.

***

Los primeros peces aparecen después de un rato. Se los traen a ella para que los meta en el balde que le pusieron junto a la cama. Es un balde grande, blanco, alto, lleno de agua. Adentro, los pescados dan coletazos cansados y el ruido a agua revuelta le da ganas de hacer pichí. Cruza las piernas. Los peces siguen haciendo ruido a agua. Muéranse. Muéranse, piensa. Pero no hay caso. No se mueren y ella tiene que orinar. Tiene que orinar. Tiene que orinar.

***

La luna no alumbra lo suficiente. Camina despacio y con la linterna que le dejaron se ilumina los pies, para no pisar ninguna espina o algún animal. Da miedo andar así, sola y en la noche. Pero los hombres ya están lejos y los oye reírse y cantar.

Un movimiento en las ramas de un arbusto le hace desviar la dirección de la luz y entierra el pie en una bosta fresca. El olor le llega enseguida. Se alumbra. Se ve. Piensa qué asco, qué asco, qué asco. Arrastra el pie de costado, limpiándose en el pasto húmedo de rocío. Se olvida del ruido. No importa el ruido ahora que tiene caca hasta el tobillo.

Aprovecha el accidente para orinar. Es un buen lugar, porque los árboles le ocultan el tajamar y ya dejó atrás el bañado. Se baja los pantalones. Se inclina un poco y se sostiene agarrada de una rama. Orina. Orina. Orina. El chorrito se suma al coro de sonidos de esa noche.

***

Quiere volver, pero el ruido que escuchó antes se intensifica y una niña pasa corriendo a pocos metros de donde está. Una niña real. No le da miedo porque piensa eso es una niña real. No un fantasma. Camina detrás de esa otra niña. Se aleja del tajamar. Casi que la pierde de vista, así que trota detrás de esa extraña que parece ir a algún lado.

Ve a la niña parada junto a un grupo de vacas. La ve de espaldas y se da cuenta de que está agitada, respira fuerte y toda la espalda se le mueve con el aire que le corre por adentro. Se para a unos metros de la niña sudada y mira en la misma dirección que ella. Están mirando a una vaca que se arquea en una posición extraña. Parece que unas cuerdas gigantes e invisibles la estuviesen retorciendo. No es lindo de ver. Muge varias veces. Y luego expulsa algo. El líquido parece brillar. Se abre un agujero en la cola de la vaca y de ahí emerge algo. La abertura se ensancha y la vaca muge. Las otras vacas se agitan a su alrededor, la miran, respiran más fuerte. La niña se acerca, como imantada por la belleza de esa materia que todavía no es ni una cosa ni la otra y que es tan distinta a la bosta que pisó metros antes, al dejar atrás el bañado.

***

El ternerito cae al suelo. Por un segundo no se mueve y la vaca se gira para lamerlo. Con la lengua agarra esa viscosidad. El ternerito respira, apenas. Dice algo. Un sonido que pone alertas a las vacas. Se tensan. La niña sudada habla por primera vez. Dice:

—Mi mamá ya sabía.

La otra niña escucha. Pregunta.

—¿Qué cosa?

—Que iba a nacer así, con un solo ojo.

—¿Y cómo sabía?

La niña hace una mueca de que no sabe y dice:

—No sé.

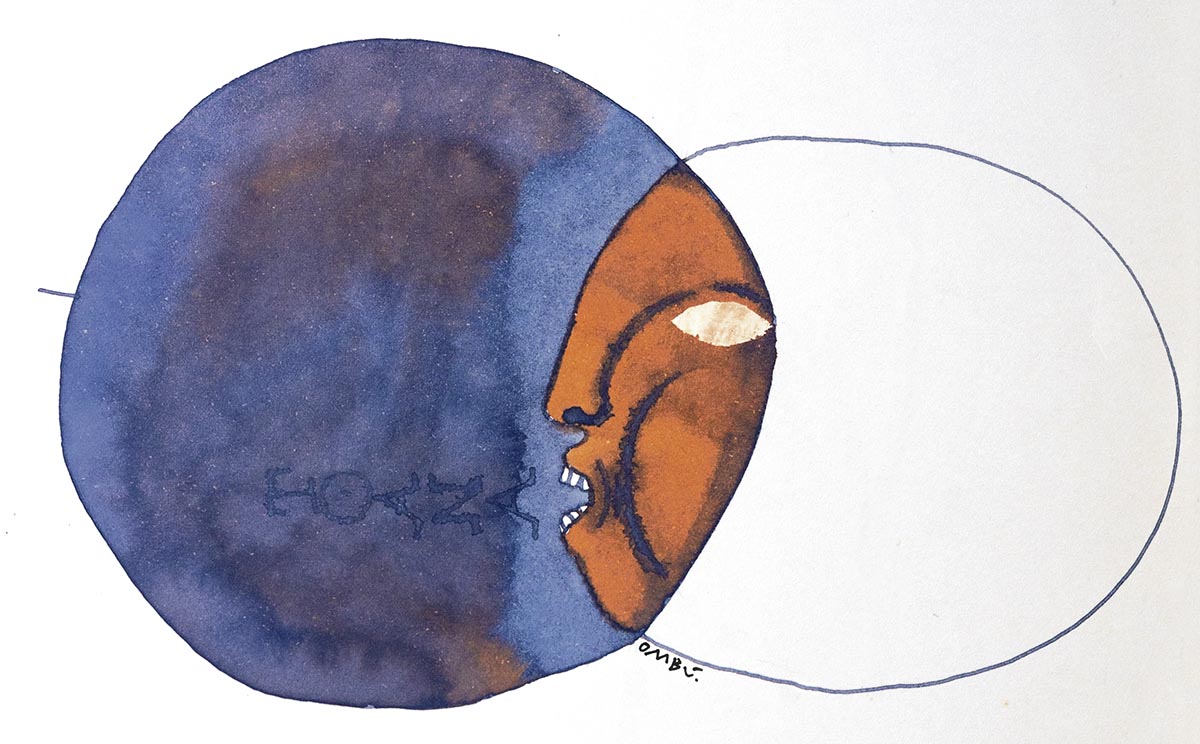

El ternerito camina ladeado y abre su único ojo, que le surca la frente como una lastimadura.

—Parece un monstruito.

Las niñas se ríen. Se acercan al animal, que sigue húmedo y ensangrentado. La vaca madre muge con la voz afónica que le quedó después del parto. Esa mirada única, blancuzca, de pupila alargada y pestañas multiplicadas en un millón de pestañas que le protegen la deformidad da sus primeros aleteos en el mundo.

—Un monstruito lindo.

Están distraídas. No ven más allá del animal. Ni del monte.

—Es como un sueño.

—Es como si no estuviera ahí de verdad.

—Sí, como un invento.